Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass 99 % aller Elektronikprodukte aus China oder allgemein aus Asien kommen.

Es gibt so gut wie keine Technik, die noch „Made in Germany“ ist, und gefühlt werden auch die deutschen Technikhersteller immer weniger.

Aber welche deutschen Technik-Hersteller gibt es im Jahr 2026 noch, und welche produzieren hier vielleicht sogar noch ihre Produkte?

Genau dieser Frage möchte ich einen kleinen Artikel mit besonderem Fokus auf „Endkunden-Elektronik“ widmen.

„Made in Germany“ ist nicht besser

Direkt gesagt: „Made in Germany“ steht für mich im technischen Bereich nicht für „besonders hochwertige“ Produkte. Made in China ist hier oftmals genauso gut oder besser!

China kann Produkte in jeder Qualitätsklasse produzieren, die du dir wünschen kannst, von ultrabillig bis absolut herausragend. Es ist also schon lange nicht mehr so, dass „Made in China“ ein „Makel“ ist und „Made in Germany“ der „Goldstandard“.

Im Bereich der Lebensmittel, Autos oder Industrie mag das anders sein, aber im Bereich der Technik stehe ich voll hinter dieser Aussage.

Dennoch halte ich es für positiv, deutsche oder europäische Hersteller zu unterstützen, falls möglich, denn ansonsten wird es bald keine mehr geben.

Übersicht, deutsche Technik-Hersteller

|

Standort |

Mitarbeiter ca. |

Gründung |

|

| 4Smarts |

Augsburg |

35 |

2014 |

|

| ARCTIC Cooling |

Braunschweig |

60 |

2001 |

|

| AVM |

Berlin |

900 |

1986 |

Teils Made in Germany |

| be quiet! |

Glinde |

100 |

2001 |

|

| Beyerdynamic |

Heilbronn |

400 |

1924 |

Größtenteils Made in Germany |

| Bosch |

Gerlingen |

400000 |

1886 |

Teils Made in Germany |

| Canton |

Weilrod |

200 |

1972 |

Teils Made in Germany |

| Cherry (Xtrfy) |

Auerbach |

550 |

1953 |

Größtenteils Made in Germany |

| eQ-3 AG / Homematic |

Leer |

1000 |

2007 |

|

| Gigaset |

Bocholt |

500 |

1941 |

Größtenteils Made in Germany |

| Homee |

Berlin |

30 |

2012 |

Made in Germany |

| Leica |

Wetzlar |

2400 |

1869 |

Größtenteils Made in Germany |

| Miele |

Gütersloh |

23500 |

1899 |

Größtenteils Made in Germany |

| Nubert |

Schwäbisch Gmünd |

100 |

1975 |

Teils Made in Germany |

| Rollei |

Hamburg |

50 |

1920 |

|

| Sennheiser |

Wennebostel |

2800 |

1945 |

Teils Made in Germany |

| Senvolon |

Frechen |

|

|

Made in Germany |

| tado° |

München |

200 |

2011 |

|

| Telekom |

Bonn |

200000 |

1995 |

|

| Teufel |

Berlin |

300 |

1979 |

|

| Thermal Grizzly |

Hohen Neuendorf |

20 |

2013 |

Made in Germany |

| Vorwerk |

Wupppertal |

108000 |

1883 |

Teils Made in Germany |

| XMG (Schenker) |

Leipzig |

80 |

2002 |

|

4Smarts

4Smarts ist einer der wenigen deutschen Hersteller im Bereich der Powerbanks und Ladegeräte.

Diese lassen ihre Produkte natürlich in Asien fertigen, aber Teile der Entwicklung und des Designs finden in Deutschland statt und 4Smarts „rebrandet“ nicht einfach nur 0815 OEM Designs.

ARCTIC Cooling

ARCTIC Cooling ist einer der Marktführer im Bereich des PC-Coolings, also CPU-Kühler, Lüfter, Wärmeleitpasten usw.

ARCTIC konzentriert sich dabei spannenderweise vor allem auf das Preis-Leistungs-Segment, was für Hersteller mit deutschen Wurzeln sehr selten ist. Im Allgemeinen sind ARCTIC-Produkte sehr konkurrenzfähig, und gerade die AIOs von ARCTIC Cooling sind hervorragend, auch international.

Die Produktion von ARCTIC wird komplett in Asien durchgeführt, und die Entwicklung teils in Deutschland und teils in Hongkong.

AVM

- Standort: Berlin

- Gründung: 1986

- Mitarbeiter: 900

- Produktion: weitestgehend in Europa und Deutschland

- Link zum Hersteller

Zwar wurde AVM vor kurzem von einem Investor aus Luxemburg übernommen, aber dennoch ist AVM ein Vorzeigeunternehmen im Bereich Smart Home und Netzwerk.

Fritz!Boxen sind der Goldstandard, wenn es um Router und Modems geht. So mögen diese technisch der Konkurrenz teils etwas unterlegen sein (was die reine „Power“ angeht), aber die Zuverlässigkeit ist legendär, der Software-Support herausragend und auch der Funktionsumfang hervorragend.

Auf der Basis seiner Fritz!Boxen hat AVM auch angefangen, ein durchaus ordentliches Smart-Home-System aufzubauen.

Update: Mittlerweile wurde AVM von „Imker Capital Partners“ gekauft. Imker Capital Partners ist ein Investor aus England.

be quiet!

- Standort: Glinde (Hamburg)

- Gründung: 2001

- Mitarbeiter: 100

- Entwicklung: in Deutschland

- Link zum Hersteller

be quiet! ist im Bereich der PC-Bastler ein sehr bekannter Name und hat sich gerade im Bereich der Netzteile einen guten Ruf aufgebaut.

So fertigt be quiet! seine Produkte natürlich in Asien, aber die Entwicklung und das Design findet zu großen Teilen in Deutschland statt.

Gerade bei PC-Netzteilen ist be quiet! eine Top-Wahl.

Beyerdynamic

- Standort: Heilbronn

- Gründung: 1924 in Berlin durch Eugen Beyer

- Mitarbeiter: über 400

- Produktion: größtenteils „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Beyerdynamic ist ein sehr altes und traditionelles deutsches Unternehmen mit Sitz in Heilbronn. Es wurde 1924 gegründet und hat das Prinzip des dynamischen Kopfhörers entwickelt, worauf alle aktuellen Kopfhörer basieren.

Große Teile der kabelgebundenen Kopfhörer, Kopfhörer-Treiber und Mikrofone werden in Deutschland produziert.

Bluetooth-Kopfhörer usw. kommen zwar auch aus Asien, aber selbst hier werden teils Treiber „Made in Germany“ genutzt.

Beyerdynamic gehört zu den absolut unterstützenswerten Herstellern, welche gerade bei ihren Studio-Kopfhörern und auch den kabelgebundenen Gaming-Headsets eine sehr gute Marktposition haben.

Auch qualitativ gibt es an Beyerdynamic-Produkten nichts auszusetzen.

Update: Beyerdynamic wurde 2025 von Cosonic Intelligent Technologies gekauft. Cosonic Intelligent Technologies, ein chinesischer Elektronik- und Audiotechnik-Konzern mit Sitz in Dongguan/China.

Bosch

Der Hersteller Bosch wird jedem bekannt sein. Es ist hier auch allgemein bekannt, dass Bosch ein deutscher Hersteller ist und auch Produktion in Deutschland hat. Allerdings werden hier primär Autoteile hergestellt.

„Consumer Goods“ wie Smart-Home-Produkte werden in Asien hergestellt, aber in Deutschland weitestgehend entwickelt.

Canton

- Standort: Weilrod (Taunus)

- Gründung: 1972

- Mitarbeiter: ca. 200

- Produktion: teilweise „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Canton ist einer der bekanntesten deutschen Lautsprecherhersteller und seit Jahrzehnten fest im Hi-Fi- und Heimkino-Bereich etabliert. Die Marke steht vor allem für neutralen, sauberen Klang und solide Technik ohne große Experimente.

Entwicklung und akustisches Design finden in Deutschland statt, produziert wird je nach Serie in Deutschland, Europa und Asien. Hochwertigere Modelle werden teilweise noch in Deutschland gefertigt oder endmontiert, günstigere Serien sind ausgelagert.

Canton gilt als eher konservativer, aber sehr zuverlässiger Hersteller. Besonders im Heimkino-Segment sind Canton-Lautsprecher weit verbreitet und genießen einen guten Ruf.

Cherry (Xtrfy)

- Standort: Auerbach

- Gründung: 1953

- Mitarbeiter: 550

- Produktion: „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Cherry ist ein Urgestein im Bereich der Tastaturen. So waren Cherry-Taster sehr lange Zeit ein großes Qualitätsmerkmal, welche auch weiterhin in Deutschland gefertigt werden.

Bis vor wenigen Jahren hatten fast alle Gaming-Tastaturen Cherry-Taster, zumindest alle guten. Allerdings haben aufgrund des Trends zu mechanischen Tastaturen einige chinesische Hersteller angefangen, vergleichbare Taster zu bauen, und haben teils Cherry mittlerweile übertroffen, durch einen höheren Innovationszyklus.

Cherry ist, gefühlt wie viele deutsche Unternehmen, etwas „träge“. Dennoch sind gerade aus Sicht Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Cherry-Produkte eine sichere Bank.

Zudem versucht Cherry nun mit der Untermarke „Xtrfy“ auf dem Gaming-Markt Fuß zu fassen.

eQ-3 AG / Homematic

- Standort: Leer

- Gründung: 2007

- Mitarbeiter: über 1.000

- Entwicklung: in Deutschland, Fertigung in China

- Link zum Hersteller

Homematic war einer der Pioniere im Smart-Home-Bereich und ist hier sehr breit aufgestellt – mit vielen Sensoren und vielen professionellen Partnern.

Dabei lassen sich Homematic-Produkte sehr tief im Haus integrieren, beispielsweise für die Steuerung der Fußbodenheizung, Rollläden usw.

Allerdings hatte ich das Gefühl, dass die Beliebtheit von Homematic in den letzten Jahren etwas gesunken ist. Gerade das Homematic-IP-Ökosystem hatte einige Anlaufschwierigkeiten.

Gigaset

- Standort: Bocholt

- Gründung: 1941

- Mitarbeiter: 500

- Produktion: „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Oh Gigaset, so große Ambitionen, so tief gefallen. Gigaset ist der de-facto-Marktführer für Schnurlostelefone, und aus persönlicher Erfahrung kann ich hier auch sagen: zu Recht.

Die DECT-Telefone von Gigaset sind super und auch weiterhin meine erste Wahl.

An sich hat Gigaset schnell die Zeichen der Zeit richtig gedeutet und erkannt, dass sich Festnetztelefone in der Zukunft eher schlechter verkaufen werden. Daher hat Gigaset versucht, auf den Smart-Home- und den Smartphone-Markt aufzuspringen.

Gerade die Smartphones waren eine holprige Reise. Anfangs hat Gigaset versucht, im High-End-Bereich mitzuspielen, dank eines ausländischen Investors – und hat die Gigaset-ME-Serie auf den Markt gebracht.

Die Gigaset-ME-Smartphones waren viel besser als ihr Ruf, kamen aber kurz vor der nächsten Samsung-Generation heraus und sind daher eher gefloppt.

Gigaset hat es dann nochmals alleine versucht, in der Mittel- und Einsteigerklasse. Aber auch hier war die Reise holprig, um es vorsichtig auszudrücken.

Vor allem im Bereich der Schnurlostelefone ist Gigaset aber ohne Frage der Hersteller meiner Wahl (in Kombination mit einer Fritz!Box).

Homee

- Standort: Berlin

- Gründung: 2012

- Mitarbeiter: 30

- Produktion: „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Homee ist zwar ein recht spezieller Hersteller, mit dem ich offen gesagt bisher noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht habe, aber diese bieten eine sehr spannende Smart-Home-Zentrale an.

Diese zeichnet sich durch die umfangreiche Unterstützung offener Standards wie Zigbee, Z-Wave usw. aus.

Dabei wirbt Homee bei seinen Produkten mit dem Prädikat „Made in Germany“. Eine zumindest teilweise Fertigung in Deutschland ist schon etwas Besonderes und macht die Homee-Produkte für mich nochmals interessanter.

Leica

- Standort: Wetzlar

- Gründung: 1869

- Mitarbeiter: 2.400

- Produktion: größtenteils „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Ich glaube zu Leica muss ich nicht viel sagen. Leica ist einer der ältesten Hersteller im Bereich der Kameras, welcher sich in den letzten Jahren auf das absolute Premium Segment konzentriert.

Hier hat Leica auch weiterhin einen sehr guten Ruf. Allerdings sind diese mehr ein Lifestyle/Luxus Produkt geworden.

Miele

- Standort: Gütersloh

- Gründung: 1899

- Mitarbeiter: 23.500

- Produktion: größtenteils „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Miele, das Aushängeschild für Qualität und Haltbarkeit. Mehr gibt es hier nicht zu sagen.

Miele ist teuer³, aber Miele-Geräte halten ewig und sind qualitativ das Beste, was du bei Haushaltsgeräten kaufen kannst, vor allem, wenn du auf Zuverlässigkeit Wert legst.

Die Produktion von Miele findet größtenteils in Deutschland statt, auch wenn Miele diese teilweise ins europäische Umland verlagert, aufgrund der extremen Produktionskosten in Deutschland.

Nubert

- Standort: Schwäbisch Gmünd

- Gründung: 1975

- Mitarbeiter: über 100

- Produktion: teils „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Nubert ist ein weiterer sehr sympathischer deutscher Hersteller aus dem Audio-Bereich.

Nubert bietet vor allem klassische Lautsprecher und Soundsysteme an.

Diese zeichnen sich durch einen sehr ehrlichen und „puristischen“ Klang aus.

Nubert hatte in der Vergangenheit viel in Deutschland und Europa produziert, allerdings nach meinen Infos über gesonderte „Audio-Möbel-Produzenten“, wovon leider sehr viele insolvent gegangen sind.

Daher werden mittlerweile die meisten Nubert-Produkte in China gefertigt, aber in Deutschland entwickelt.

Eine Ausnahme bildet hier die High-End-nuVero-Serie, welche noch „Made in Germany“ ist.

Rollei

Rollei ist einer der traditionsreichsten Namen der deutschen Fotogeschichte. Die Marke wurde 1920 gegründet und war jahrzehntelang weltberühmt für Kameras wie die Rolleiflex, die damals tatsächlich in Deutschland gefertigt wurden und absolute Ikonen sind.

Mit der heutigen Rollei hat das Unternehmen von damals allerdings nur noch begrenzt zu tun. Nach mehreren Insolvenzen, Eigentümerwechseln und Umstrukturierungen lebt die Marke heute vor allem im Foto- und Videozubehör-Segment weiter. Dazu zählen unter anderem Stative, Filter, Actioncams, Dashcams, LED-Lichter und diverses Kamera-Zubehör.

Die aktuellen Rollei-Produkte werden überwiegend in Asien gefertigt und sind größtenteils OEM-Produkte, die unter der Marke Rollei vertrieben werden. Entwicklung, Produktmanagement und Qualitätskontrolle finden jedoch in Deutschland statt. Rollei „rebrandet“ zwar vorhandene Plattformen, versucht dabei aber zumindest, eigene Akzente bei Ausstattung, Design und Preis-Leistung zu setzen.

Man sollte Rollei heute daher nicht mehr mit den legendären deutschen Kameraherstellern gleichsetzen, sondern eher als moderne Zubehör-Marke mit historischem Namen sehen. Im Zubehörbereich bietet Rollei oft solide Produkte zu fairen Preisen, ohne jedoch den Qualitäts- oder Innovationsanspruch der klassischen Rollei-Ära zu erreichen.

Sennheiser

- Standort: Wennebostel

- Gründung: 1945 von Prof. Dr. Fritz Sennheiser

- Mitarbeiter: um die 2.800

- Produktion: teilweise in Deutschland

- Link zum Hersteller

Sennheiser war neben Beyerdynamic einer der Vorzeige-Hersteller im Audio-Bereich und war hier lange Zeit einer der Marktführer.

Allerdings ist Sennheiser etwas in schwieriges Fahrwasser geraten, gefühlt sind diese zu spät auf den Bluetooth-Trend aufgesprungen.

So hat sich Sennheiser 2022 aufgespalten: Seine Consumer-Sparte wurde verkauft, und Sennheiser selbst konzentriert sich ausschließlich auf professionelle Kunden und vor allem Mikrofonsysteme.

Sehr schade, denn so ist Sennheiser für die meisten Normalnutzer „gestorben“.

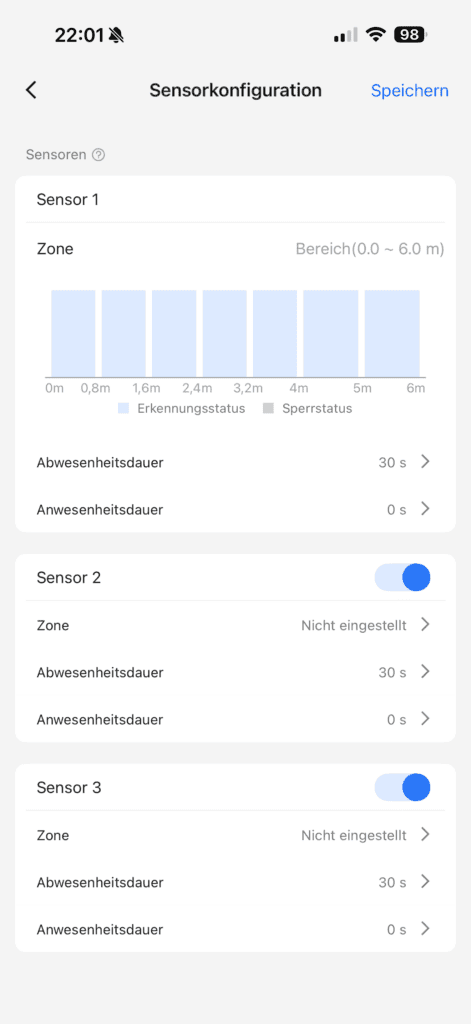

Senvolon

Senvolon ist ein Mini-Unternehmen im Smart-Home-Bereich, über welches ich vor kurzem gestolpert bin.

Es handelt sich hier um ein sehr spezielles Unternehmen, welches ich aber extrem sympathisch fand und daher hier auch erwähnen möchte.

tado°

- Standort: München

- Gründung: 2011

- Mitarbeiter: 200

- Entwicklung: in Deutschland

- Link zum Hersteller

tado° war bisher mein favorisierter Hersteller von vernetzten Heizkörperthermostaten. Die tado°-Thermostate waren super, die App war super usw.

Allerdings ist, offen gesagt, tado° bei mir auf einer „No-Go“-Liste gelandet, da diese mit dem Gedanken spielten, für die App-Nutzung monatliche Gebühren einzuführen und ja, die App-Nutzung ist die einzige Art, die tado°-Hardware zu steuern.

tado° ist zwar zurückgerudert, dennoch wäre ich hier vorsichtig.

Telekom

Auch wenn wir es gerne vergessen: Die Telekom ist international eines der wichtigsten deutschen „IT“-Unternehmen mit Endkundenkontakt.

Dies auch durch den großen Erfolg auf dem amerikanischen Markt. Entsprechend bietet die Telekom auch eigene Router, Smart-Home-Lösungen usw. an.

Diese werden zwar oft von anderen Unternehmen für die Telekom entwickelt und gefertigt, dennoch steckt hier viel Telekom-DNA drin.

Teufel

- Standort: Berlin

- Gründung: 1979

- Mitarbeiter: über 300

- Entwicklung: in Deutschland

- Link zum Hersteller

Im Gegensatz zu Nubert und Beyerdynamic produziert Teufel nicht in Deutschland. Allerdings findet die Entwicklung und das Design in Deutschland statt.

Dabei sind Teufel-Produkte hierdurch etwas „moderner“ als die von Nubert oder Beyerdynamic. Teufel hatte früher den Bluetooth-Trend erkannt, und generell sind die Teufel-Produkte etwas „technischer“.

Gerade die Bluetooth-Lautsprecher, Surround-Systeme und auch Netzwerklautsprecher stechen in Teufels Sortiment als besonders positiv hervor.

Thermal Grizzly

- Standort: Hohen Neuendorf

- Gründung: 2013

- Mitarbeiter: 20

- Produktion: „Made in Germany“

- Link zum Hersteller

Thermal Grizzly ist ein sehr spezielles Unternehmen, welches sich auf Wärmeleitpasten, -Pads und anderes Cooling-Zubehör konzentriert.

Allerdings, gerade was Wärmeleitpasten angeht, ist Thermal Grizzly ziemlich stark, auch auf dem internationalen Markt. Daher ist es nur fair, wenn ich Thermal Grizzly auch hier als positives deutsches Unternehmen benenne.

Vorwerk

- Standort: Wuppertal

- Gründung: 1883

- Mitarbeiter: ca. 108.000 weltweit (durch das Vertreter Modell)

- Produktion: teilweise „Made in Germany“ / Europa

- Link zum Hersteller

Vorwerk ist eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen im Haushaltsgeräte-Bereich und vor allem für Staubsauger (Kobold) und die Küchenmaschine Thermomix bekannt. Das Unternehmen ist bis heute familiengeführt, was in dieser Größenordnung eher selten ist.

Entwicklung und zentrale Fertigungsschritte finden in Deutschland und Europa statt, je nach Produkt. Viele Geräte dürfen daher zumindest teilweise das Prädikat „Made in Germany“ oder „Made in Europe“ tragen.

Der Vertrieb erfolgt bewusst nicht über den klassischen Einzelhandel, sondern über ein Direktvertriebsmodell.

XMG (Schenker)

So richtig große PC- oder Notebook-Hersteller mit deutschen Wurzeln haben wir nicht mehr. Es gibt zwar ein paar kleinere oder mittelgroße PC-Bauer, aber so direkt ist mir hier nur ein „relevanter“ eingefallen: XMG.

XMG produziert und entwickelt im engeren Sinne keine PCs oder Notebooks, sondern nutzt hier fertige Designs.

Beispielsweise nutzt XMG viele Clevo-Barebones, modifiziert diese, kümmert sich um die Endmontage usw. Oftmals scheint XMG bzw. das Mutterunternehmen Schenker Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen, um so die Produkte in die gewünschte Richtung zu lenken.

Dabei ist XMG, was den Support betrifft, absolut herausragend, und XMG-Notebooks sind im Allgemeinen sehr wartungsfreundlich.

Ich würde daher XMG durchaus mit gutem Gewissen als deutschen PC-/Notebook-Hersteller bezeichnen.

Bonus: Noctua

- Standort: Wien (Österreich)

- Gründung: 2005

- Entwicklung & Design: in Österreich

- Link zum Hersteller

Noctua ist kein deutsches Unternehmen, kommt aber von unseren Nachbarn aus Österreich. Noctua ist dabei ein absolutes Vorzeigeunternehmen, weshalb ich diese hier auch positiv erwähnen möchte.

Noctua ist im Bereich der PC-Kühler und Lüfter einer der besten Hersteller der Welt.

Noctua hat einen hervorragenden Support und eine generell extrem hohe Qualität.

Und Noctua ist ein super sympathisches, auf dem Boden gebliebenes Unternehmen.

Bonus: Angelbird

- Standort: Vorarlberg (Österreich)

- Gründung: 2011

- Mitarbeiter: 50 weltweit

- Produktion: „Made in Austria“ (größtenteils)

- Link zum Hersteller

Da ich mit Angelbird durchaus auf Techtest.org auch einigen Kontakt hatte und wir im Bereich der „Speichertechnologie“ wenige Hersteller in Deutschland haben, wollte ich dennoch Angelbird als österreichischen Hersteller erwähnen.

Angelbird entwickelt und produziert sehr hochwertige Speicherkarten und Speichermedien, welche sich speziell an Fotografen und Filmemacher richten.

Die Entwicklung und die Endfertigung finden in Österreich statt.

Wen habe ich vergessen?

Ich habe bestimmt den ein oder anderen „Technikhersteller“ mit „Made in Germany“ oder zumindest einer Entwicklung hier vergessen. Falls dir einer einfällt, schreib ihn in die Kommentare.

Fazit

Ich möchte mit diesem Artikel nicht zum Boykott ausländischer Unternehmen aufrufen. Gerade aus Sicht der Preis-Leistung sind diese sehr oft die bessere Wahl.

Dennoch versuche ich privat, wenn ich die Wahl habe und es Sinn macht, natürlich Unternehmen mit deutschen Wurzeln zu unterstützen.

Ich habe das Gefühl, dass viele deutsche Unternehmen auch etwas mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit benötigen.

Gerade Beyerdynamic, Teufel und Nubert haben in meinem Herzen und Leben einen festen Platz.