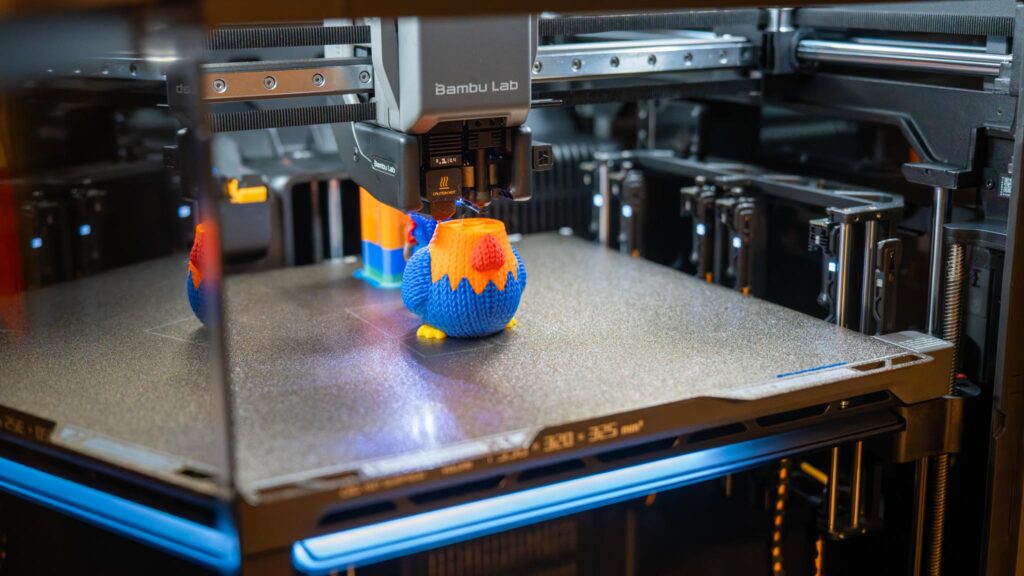

Ich bin ein großer Freund des 3D-Druckens. Ich habe mehrere Drucker, welche oftmals 24/7 laufen. Ob nun Projekte für mich, Freunde oder meine Eltern.

Entsprechend jage ich auch einiges an Filament durch meine Drucker. Ich habe hier einen alten Creality Ender 3 V3 KE, wie auch den Anycubic Kobra S3, Bambu Lab A1 und H2S.

Bei 3D-Drucker-Filament bin ich allerdings in der Regel etwas „geizig“. PLA und PETG werden von mir in der Regel nur gekauft, wenn wir einen Preis von unter 10 € pro kg haben. Entsprechend kaufe ich in der Regel nicht das herstellereigene Filament, sondern alternative Filamente.

Hier habe ich mittlerweile schon einige durchprobiert! In diesem Artikel möchte ich meine Erfahrungen mit einigen Filamenten und Herstellern schildern.

Persönliche Erfahrung

Wichtig, bei allem was ich hier schreibe, handelt es sich um persönliche Erfahrungen! Je nach Einstellungen oder Chargen kann natürlich die Qualität der Ergebnisse und die Druckzuverlässigkeit schwanken.

Ich habe derzeit zwischen 150 – 200 kg Filament auf Lager (darf man auch niemandem erzählen) und bestimmt 25 – 50 kg in dem letzten Jahr verdruckt.

Optik first

Ich beurteile die Filamente hier primär anhand der Optik und wie diese sich drucken lassen.

Geht es dir um Vergleiche der mechanischen Belastbarkeit, dann bist du hier leider falsch.

Was ist ein guter Preis für Filament?

Was ist aber ein guter Preis für Filament und lohnt sich „Luxus-Filament“?

- Unter 10 € pro kg ist aus meiner Sicht ein guter Preis für PLA und PETG in Standardfarben.

- Unter 8 € pro kg ist ein sehr guter Preis.

- Unter 6 € ist ein extrem guter Deal!

Solche Preise bekommst du allerdings meist nur, wenn du 5 oder 10 Rollen auf einmal kaufst, was ich aber auch empfehlen würde.

Unter 10 € pro kg sollte eigentlich „permanent“ bei einem 3er- bis 5er-Set via eBay oder Aliexpress möglich sein.

Übersicht

| Material /Farbe | Preis | Optik | Farbqualität | Einfach zu Drucken? | |

| Anycubic | PETG | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| Azurefilm | PLA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| Azurefilm | PETG | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| Bambu Lab | PETG HF | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

| Bambu Lab | PLA Matte | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

| Creality | CR-PETG | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| Creality | Soleyin Ultra PLA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ |

| DAS FILAMENT | PLA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |

| ELEGOO | PLA | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| ELEGOO | PLA+ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

| eSUN | PLA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| Geeetech | PLA | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |

| JAYO | PLA+ 2.0 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

| JAYO | PETG High Speed Matte | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| SUNLU | PETG High Speed Matte | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

| SUNLU | PLA+ 2.0 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

| SUNLU | PLA | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |

| SUNLU | PLA Meta | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

| SUNLU | PLA Meta (Weiß) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |

| SUNLU | PLA Marmor | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

|

TECBEARS |

PETG High Speed Matte | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

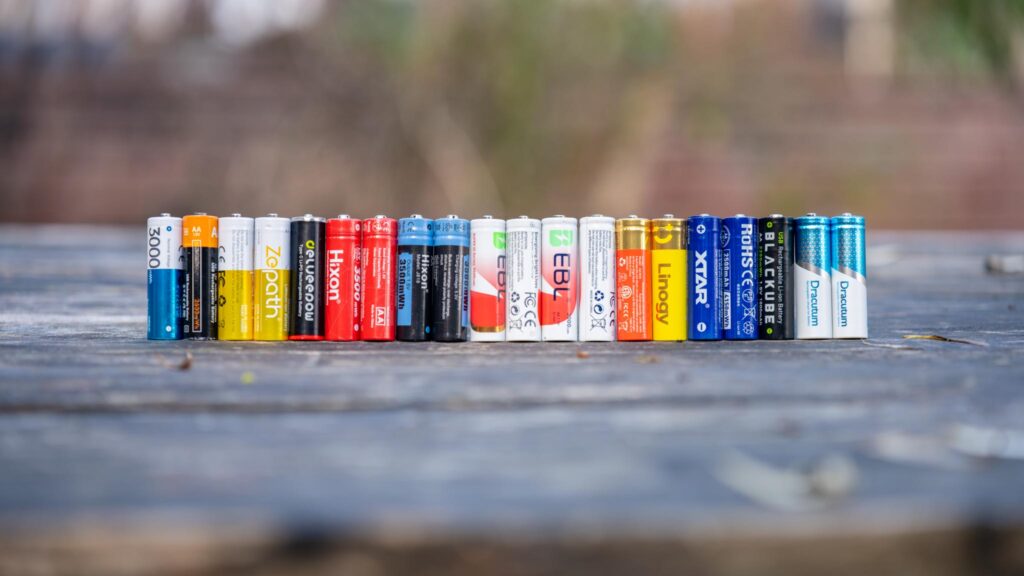

Glänzend oder matt

In der Regel finde ich matte oder zumindest leicht matte Filamente schöner als extrem glänzende Filamente. Letztere wirken immer mehr nach Kunststoff und haben oft diesen billigen 3D-Drucker-Look.

So bieten einige Hersteller speziell matte Filamente an, aber mir ist hier gerade bei PETG aufgefallen, dass einige Hersteller von „Natur aus“ einen matteren Look haben, während andere extrem glänzen.

Eher etwas mattere Oberfläche bei PETG:

- Bambu Lab

- SUNLU

- JAYO

- TECBEARS

Eher glänzende, glatte Oberfläche:

- Azurefilm

- Anycubic

- Creality

Letztendlich ist das natürlich alles Geschmackssache. Du kannst auch mit der Drucktemperatur etwas beeinflussen, wie glänzend oder matt Oberflächen werden. Dennoch ist dies so etwas meine Tendenz, die ich beobachten konnte. Selbst das „Standard-PETG“ von Jayo oder SUNLU ist weniger glänzend als das von Creality, Azurefilm usw.

Bambu Lab hat eh nur noch sein PETG HF, welches auch eher ein mattes PETG ist.

SUNLU

Farbauswahl = ★★★★

SUNLU ist derzeit mein Go-To-Hersteller, wenn es um Filamente geht. Die SUNLU-Filamente lassen sich im Allgemeinen mit allen Druckern, die ich habe, gut drucken, die Ergebnisse sehen gut bis sehr gut aus und die wiederverwertbaren Rollen sind nett.

Auch sind mir bisher keine großen Probleme aufgefallen, wie eine schlechte Wicklung, schlechte Haftung usw. Farbunterschiede zwischen einzelnen Bestellungen waren minimal und gerade das PLA Marmor von SUNLU ist fantastisch!

Das Marmor-PLA von SUNLU ist optisch eins der besten Filamente, das ich bisher in den Fingern hatte.

Allerdings schwächeln teils etwas die Weißtöne. Gerade bei PLA Meta ist auffällig, dass dieses nicht so strahlend weiß ist, als ob „Klarlack“ untergemischt wurde. Bei den anderen Farbtönen kann ich nichts Negatives sagen. Diese sind sehr kräftig und sauber. Vor allem PLA 2.0 und die matten Filamente gefallen mir optisch richtig gut.

JAYO

Farbauswahl = ★★★★

JAYO ist anscheinend eine Tochterfirma von SUNLU. Praktisch scheint JAYO +- das gleiche Filament zu verkaufen wie SUNLU, nur auf billigeren Spulen.

Entsprechend ist die Filament-Qualität sehr hoch! Auch hier hatte ich keine Probleme beim Drucken und das Filament war von Haus aus gut getrocknet und generell unproblematisch. Vor allem das PLA+ 2.0 ist sehr einfach und gut zu nutzen.

Allerdings hatte ich bei JAYO etwas größere Schwankungen, was die Farben angeht, beobachten können. So waren bei ein paar Farben (Orange und Weiß) die Töne zwischen mehreren Chargen minimal unterschiedlich. Ob dies nun einfach Pech war, kann ich nicht sagen.

Aber es ist möglich, dass dies die kleinen Unterschiede zwischen JAYO und SUNLU sind. Dafür ist JAYO-Filament oftmals in 3er- oder 5er-Packs bei eBay und Aliexpress zu hervorragenden Preisen zu bekommen!

WICHTIG! Ohne Adapter passen die JAYO-Spulen nicht auf das Bambu Lab AMS Lite!

TECBEARS

Farbauswahl = ★★★

Bei TECBEARS können wir es kurz halten, denn nach meiner Einschätzung ist dies 1 zu 1 das JAYO-Filament unter einem anderen Namen, auf dem gleichen Typ Rolle mit ähnlichen Farboptionen.

Bambu Lab

Farbauswahl = ★★★★

Ich habe von Bambu Lab sowohl PLA wie auch PETG genutzt. Normalerweise ist mir das Bambu-Lab-Filament zu teuer, aber zum Black Friday gab es dieses im Großpack (18 kg) für unter 10 €.

Das Bambu-Lab-Filament ist qualitativ sehr gut. Dank der „perfekten“ Profile der Bambu-Lab-Drucker sind die Druckergebnisse in der Regel auch absolut perfekt.

Besser wird es im Zusammenspiel mit Bambu-Lab-Druckern nicht. Suchst du also das „beste“ Filament für solch einen, dann kaufe das Original.

Allerdings ist das Filament selbst nach meiner Einschätzung und bei der Nutzung mit anderen Druckern +- auf Level der SUNLU-Filamente.

Mich würde es auch nicht wundern, wenn SUNLU vielleicht sogar der Fertiger hinter den Bambu-Lab-eigenen Filamenten ist. Mit angepassten Einstellungen ist es also durchaus möglich, mit SUNLU oder JAYO ziemlich identische Ergebnisse zu erzielen.

Creality Soleyin

Farbauswahl = ★★★

Kommen wir zu meiner absoluten Hass-Liebe, dem Creality Soleyin Ultra PLA Filament. Dieses ist via eBay regelmäßig für unter 70 € für 10 kg zu bekommen, was ein Top-Preis ist!

Und grundsätzlich gefällt mir das Filament sehr gut. Creality Soleyin bietet auch ein paar exotischere Farben an und hat generell eine sehr schöne matte Optik.

Das matte Schwarz von Creality Soleyin ist eins der schönsten, das ich bisher hatte.

Allerdings ist das Creality Soleyin Ultra PLA Filament nach meiner Erfahrung etwas schwierig zu drucken. So ist hier die Layerhaftung und Druckbett-Haftung sehr schlecht!

Um dem etwas entgegenzuwirken, hilft oftmals eine etwas höhere Temperatur, dann neigt es aber zum Fädenziehen (vor allem die farbigen Versionen). Gerade beim Multifarben-Druck machten mir einige Farben dieses Filaments extreme Probleme, da dieses einfach nicht an den anderen Schichten haften möchte.

Hier musst du schauen, wie dein Drucker mit dem Filament klarkommt. Meine Bambu-Lab-Drucker kommen tendenziell besser mit diesem klar als der Anycubic oder der Creality Ender 3 V3 KE.

Erstaunlicherweise tat sich gerade der Creality Ender 3 V3 KE etwas schwer mit diesem Filament.

Kurzum, optisch sehr schön, aber nicht ganz einfach zu verarbeiten, vor allem die farbigen Versionen. Schwarz und Weiß sind etwas unproblematischer.

Geeetech

Farbauswahl = ★★★★★

Geeetech-Filamente sind gerade bei Schnäppchenjägern sehr beliebt, da diese über Aliexpress oftmals zu sehr guten Preisen verfügbar sind.

Auch bietet Geeetech eine sehr große Farbvielfalt an! So hat Geeetech einige Farben im Sortiment, welche ansonsten sehr schwer zu finden sind.

Allerdings bin ich dennoch nicht der größte Fan von Geeetech-Filamenten. Warum?

Die Farben von Geeetech sehen auf den Produktbildern oft deutlich besser aus als in der Realität. Auch bei anderen Herstellern gibt es Abweichungen, aber bei Geeetech wirken die Bilder auf mich stärker geschönt.

Das Filament ist abseits von der großen Farbvielfalt höchstens durchschnittlich beim Drucken.

Wenn du nicht gezielt eine Farbe suchst, die Geeetech im Angebot hat, würde ich in dieser Preisklasse eher zu Jayo gehen. Diese haben zwar weniger Farben, aber das Filament ist hochwertiger.

DAS FILAMENT

Made in Germany

Farbauswahl = ★★★★★

Rein vom Filament ist das PLA von DAS FILAMENT nach meiner Erfahrung „nichts Besonderes“. Wir haben hier ein absolutes Standard-PLA vor uns. Dieses lässt sich grundsätzlich sauber drucken, war gut getrocknet usw.

Allerdings war die Haftung und der Fluss tendenziell etwas schlechter als bei SUNLU oder generell vielen PLA+-Filamenten.

Die große Stärke von DAS FILAMENT sind die vielen, teils auch etwas ungewöhnlichen Farben und die „Lebensmittelechtheit“. Letztere kann zwar nicht zu 100 % garantiert werden, da beim Druck Verunreinigungen auftreten können, aber dennoch ist DAS FILAMENT einer der wenigen Hersteller, der dies in einem gewissen Rahmen verspricht.

Die meisten Hersteller setzen ihrem PLA irgendwelche Zusätze zu, selbst wenn es nicht als PLA+ gekennzeichnet ist. Dies kann auch Sinn machen, um PLA besser druckbar zu machen, die Stabilität zu verbessern usw. Ich vermute, DAS FILAMENT setzt hier nur auf sehr minimale Zusätze. Dies erklärt für mich zumindest die etwas schlechtere Haftung und wie diese „Lebensmittelechtheit“ hergestellt werden kann.

Unterm Strich ist DAS FILAMENT also etwas „spezieller“. Neutral betrachtet ist das Filament von SUNLU und JAYO besser und gleichzeitig günstiger. Allerdings suchst du einen Made-in-Germany-Hersteller, sind diese durchaus interessant, gerade bei exotischen Farben.

DAS FILAMENT hat einige Farben, die so bei SUNLU, Bambu Lab, Creality so nicht zu finden sind.

WICHTIG! Die alten 800-g-Spulen von DAS FILAMENT funktionieren nicht bzw. nicht gut mit dem Bambu Lab AMS Pro 2!

Anycubic (PETG)

Farbauswahl = ★★★★

Bisher habe ich bei Anycubic lediglich PETG genutzt. Hier hatte ich etwas gemixte Gefühle. Grundsätzlich sind die Farben bei Anycubic sehr gut! Strahlend, klar und wie auch auf den Produktbildern.

Allerdings fühlt sich das PETG bei Anycubic etwas „plastikhafter“ an als z. B. bei SUNLU oder Bambu Lab. So ist dieses sehr stark glänzend, was zwar der Farbwiedergabe hilft, aber auch etwas deutlicher macht, dass wir einen Plastik-3D-Druck vor uns haben.

Zudem gab es bei mir einen sehr starken Geruch beim ersten Öffnen der Spulen. So ein chemischer Geruch, der zwar direkt verflogen ist, aber ich so von anderem PETG nicht kenne.

Ich vermute, dass Anycubic hier möglicherweise etwas beisetzt, was die anderen Hersteller nicht oder nicht so stark machen.

Allerdings lässt sich das PETG gut drucken, Farben sind super und auch sind die Ergebnisse stabil. Daher würde ich es durchaus wieder kaufen, auch wenn es nicht mein Liebling ist.

eSUN

Farbauswahl = ★★★★

eSUN ist wie SUNLU ein großer Hersteller von Filament, der auch andere Unternehmen beliefert. Hier habe ich bisher primär PLA genutzt.

Grundsätzlich sind die eSUN-Filamente farbqualitativ sehr gut. Gerade das eSUN Weiß ist sehr schön! Auch wenn dies nicht gesondert beworben wird, kamen mir alle PLA-Filamente von eSUN vergleichsweise matt vor, was nicht negativ gemeint ist. Ich bevorzuge mattes Filament.

Allerdings ist leider eSUN-Filament eher in der mittleren Preisklasse angesiedelt.

ELEGOO

Farbauswahl = ★★★

Die ELEGOO-Filamente sind nach meiner Erfahrung sehr ähnlich zu den eSUN-Filamenten. Tendenziell mag ich die ELEGOO aber glatt etwas mehr.

Die PLA- und PLA+-Filamente von ELEGOO haben tendenziell eine etwas mattere Optik, was ich aber klar begrüße, da es Drucke hochwertiger erscheinen lässt. Dabei bietet ELEGOO eine solide Farbauswahl und ich kann nichts Negatives über das Druckverhalten sagen.

Die Pappspulen können zwar ein zweischneidiges Schwert sein, aber auch hier bin ich eigentlich eher positiv gestimmt.

Kurzum, das ELEGOO PLA und PLA+ Filament ist aus meiner Sicht voll zu empfehlen!

PLA oder PETG?

PLA und PETG haben natürlich sehr unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Früher habe ich primär PLA gedruckt, mittlerweile bin ich aber auf 50/50 umgestiegen.

PETG ist in der Theorie widerstandsfähiger und auch UV-beständig! Damit ist dieses ideal für Töpfe und den Außeneinsatz. Mittlerweile ist PETG auch in sehr vielen Farben verfügbar.

Dabei hat PETG auf den ersten Blick keine wirklichen Nachteile.

Allerdings habe ich durchaus die Erfahrung gemacht, dass ultrafeine Details und Oberflächen mit PLA etwas besser werden. Daher nutze ich PLA weiterhin für Schlüsselanhänger, Skulpturen usw.

Allerdings für Dinge wie Blumentöpfe, Halterungen usw. nutze ich mittlerweile nur noch PETG.

Lieblingsfilamente

An dieser Stelle ein paar spezifische Filament-Tipps:

SUNLU PLA Marmor Kastanienbraun

Ein tolles Filament! Lässt sich sehr gut drucken und sieht am Ende fantastisch aus! So sind die typischen 3D-Druck-Linien bei diesem Filament praktisch nicht sichtbar. Figuren und Skulpturen sehen unheimlich gut aus.

JAYO PLA+ 2.0 Orange

Es gibt sehr viele orangene Filamente, allerdings unterscheiden diese sich sehr oft doch im Detail, vor allem beim Farbton. Orange ist meine Lieblingsfarbe, daher war es mir hier sehr wichtig, ein schönes Orange zu finden.

Das bisher schönste Orange ist das PLA+ 2.0 Filament von JAYO. Lässt sich super drucken, hat eine leicht matte Optik und ein angenehmes Orange. Kräftig, aber nicht zu kräftig.

Fazit

Natürlich ist dieser Artikel sehr subjektiv und vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht, falls ja, schreib sie in die Kommentare.

Ich habe aber zunächst die Erfahrung gemacht, dass es derzeit sehr wenige wirklich schlechte PLA- oder PETG-Filamente am Markt gibt. Die Hersteller haben einfach recht gut raus, wie man diese zusammenmixt.

Dennoch gibt es Filamente bzw. Hersteller, zu denen ich lieber greife als zu anderen. Folgende Hersteller sind derzeit meine Favoriten:

- SUNLU

- JAYO

- Bambu Lab

- ELEGOO

Ich bin jemand, der bei Filamenten sehr auf den Preis achtet. Für PLA oder PETG zahle ich keine 25 € pro Rolle. Bis +- 10 € ist Normalfall (im 5er-Set), das was ich pro kg bereit bin zu zahlen. Klar, Sonderfarben lass ich mal außen vor, genau wie PETG Carbon usw.

Mein Favorit ist hier SUNLU. Diese haben durchgehend gute bis sehr gute Filamente und nutzen sehr gute, wiederverwendbare Spulen. Gerade über Aliexpress oder eBay kommt man hier durchaus auch an gute Preise.

Jayo ist anscheinend eine Tochterfirma von SUNLU, sehr ähnliche Qualität, schlechtere Spulen, dafür aber konstant recht günstig zu bekommen.

Generell sind die Filamente von SUNLU und JAYO relativ matt von der Oberfläche, auch das normale PETG! Dies lässt die Drucke aus meiner Sicht hochwertiger erscheinen.

Da ich mehrere Bambu-Lab-Drucker mein Eigen nenne, mag ich auch sehr das Bambu-Lab-eigene Filament, aber abseits von Rabattaktionen ist mir dieses normalerweise zu teuer.

Ähnliches gilt für ELEGOO, gutes Filament, nur positive Erfahrungen, aber kaufe ich in der Regel nur im Angebot oder wenn ich mal eine Rolle brauche.

- Azurefilm

- eSUN

- Anycubic

- Creality

- DAS FILAMENT

Filamente von diesen Herstellern halte ich auch für gut und nutze diese gerne, aber sie wären in der Regel nicht meine erste Wahl.

DAS FILAMENT und Azurefilm bekommen Bonuspunkte dafür, dass es europäische Hersteller sind, aber abseits von Rabattaktionen sind mir diese leider zu teuer. Ich kann dabei auch nicht sagen, dass die Qualität höher ist als von den chinesischen Herstellern.

- Geeetech

- Soleyin Ultra (Creality)

Geeetech und Soleyin Ultra (Creality) sind so Filamente, mit denen ich mich schwertue. Bei Geeetech haben mich einfach oft die Farben enttäuscht, welche in der Praxis nicht so schön waren wie auf den Bildern (sehr deutliche Abweichungen). Ich habe auch ein paar schöne Geeetech-Filamente in den Fingern gehabt, aber dies ist ein Hersteller, den ich eher meide.

Soleyin Ultra hat sehr schönes und auch regelmäßig sehr günstiges Filament. Allerdings ist die Nutzung auffällig problematisch. Die Haftung am Druckbett und die Layerhaftung ist schlecht, sehr schlecht. Gerade im Multifarben-Druck mit anderem PLA kaum zu verwenden.

Hier musst du wissen, auf was du dich einlässt.