Die Power 2000 stellt derzeit das größte Modell in DJIs wachsendem Powerstation-Segment dar. So bietet diese eine Kapazität von 2048 Wh und eine Ausgangsleistung von satten 3000 W!

Hinzu kommen 140-W-USB-C-Ports, 4000 Ladezyklen und ein App-Support.

Zudem kann die DJI Power 2000 auch als Batteriespeicher für Balkon-Kraftwerke genutzt werden!

Damit ist die DJI Power 2000 wunderbar flexibel. Wenn du sie unterwegs brauchst, bietet sie einen großen Umfang an Anschlüssen und Funktionen, und daheim hilft sie dir, Strom zu sparen bzw. zu speichern.

Aber wie sieht es in der Praxis aus? Schafft die DJI Power 2000 gut den Spagat zwischen Powerstation und Batteriespeicher? Finden wir es im Test heraus!

An dieser Stelle vielen Dank an DJI für das Zurverfügungstellen der Power-2000-Powerstation. Abseits des Bereitstellens der Powerstation gab es keine Verpflichtungen oder Bedingungen.

Die DJI Power 2000 im Test

Bei der DJI Power 2000 handelt es sich um eine recht große und schwere Powerstation, was bei der Kapazität von 2048 Wh auch nicht überrascht.

So misst diese 448 × 225 × 324 mm und bringt schlanke 22 kg auf die Waage.

Alles andere als leicht, aber für eine Powerstation dieser Klasse auch nicht außergewöhnlich.

Für einen etwas leichteren Transport haben wir zwei Handgriffe auf der Oberseite und die Möglichkeit, optionale Räder anzubringen.

Die Verarbeitungsqualität ist dabei hervorragend! Dies ist eine der stabilsten und massivsten Powerstations, die ich bisher in den Fingern hatte. Auch das Design strahlt eine gewisse Massivität und Professionalität aus.

Hier hat DJI also einen sehr guten Job gemacht, und die Power 2000 lässt sich klar in die Premium-Kategorie einordnen.

Anschlüsse

DJI setzt bei der Power 2000 auf eine recht interessante Auswahl an Anschlüssen:

- 4× Schuko-Steckdose 230 V, maximal 2200 W

- 2× USB-C – 140 W Power Delivery

- 2× USB-C – 65 W Power Delivery

- 4× USB-A – 24 W Quick Charge

- 2× SDC – 9 bis 28 V, bis zu 12 A

- 1× AC-Eingang bis zu 2400 W

Mit vier Steckdosen, die bis zu 2200 W liefern können, sowie einer großen Menge an USB-Ports bietet die DJI Power 2000 erst einmal eine ziemlich fantastische Ausstattung.

Was ihr allerdings auf den ersten Blick fehlt, sind reguläre DC-Ausgänge und -Eingänge, wie z. B. ein Zigarettenanzünder-Anschluss für Kühlboxen usw.

SDC-Anschlüsse

Zwar verzichtet DJI bei der Power 2000 auf klassische DC-Ausgänge, aber wir haben zwei SDC-Anschlüsse.

SDC ist ein proprietärer DJI-„Anschluss“, welcher eine Spannung zwischen 9 und 28 V bei bis zu 12 A liefern kann.

Welche Spannung geliefert wird, hängt vom angeschlossenen Adapter ab!

So gibt es Adapter auf den klassischen Zigarettenanzünder-Anschluss, zum XT60-Anschluss und diverse Adapter zum Schnellladen der DJI-eigenen Drohnen.

Die SDC-Anschlüsse können dabei auch zum Aufladen der Powerstation genutzt werden, mit entsprechenden Adapterkabeln. So gibt es einen Adapter zum Anschluss von Solarpanels.

Einerseits ist es natürlich schön, solch einen flexiblen Anschluss zu haben, auf der anderen Seite musst du hier diverse Adapter kaufen und mitschleppen.

Persönlich hätte ich mir zusätzlich zu den SDC-Anschlüssen einen KFZ-Zigarettenanzünder-Anschluss gewünscht, da dieser in der Praxis sehr oft genutzt wird.

Das Display

Auf der Front der DJI Power 2000 gibt es ein kleines Display. Dieses ist allerdings vergleichsweise basic für eine Powerstation dieser Klasse.

So werden auf dem Display der aktuelle Akkustand in %, die Ein- und Ausgangsleistung in Watt sowie Icons für die aktiven Schnittstellen angezeigt.

WLAN, Bluetooth und App

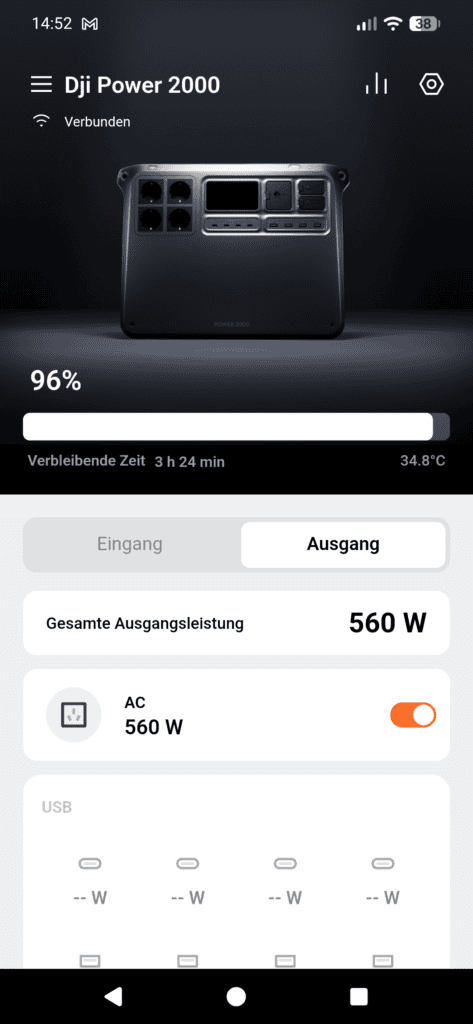

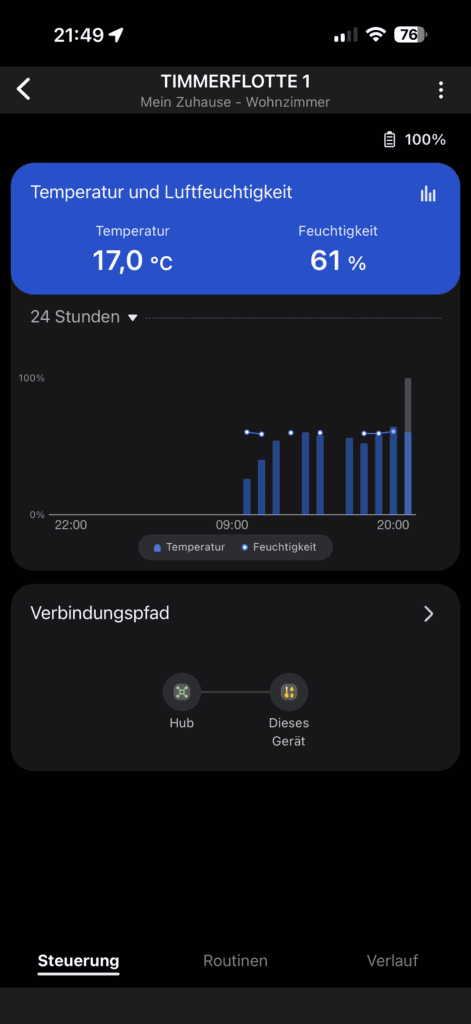

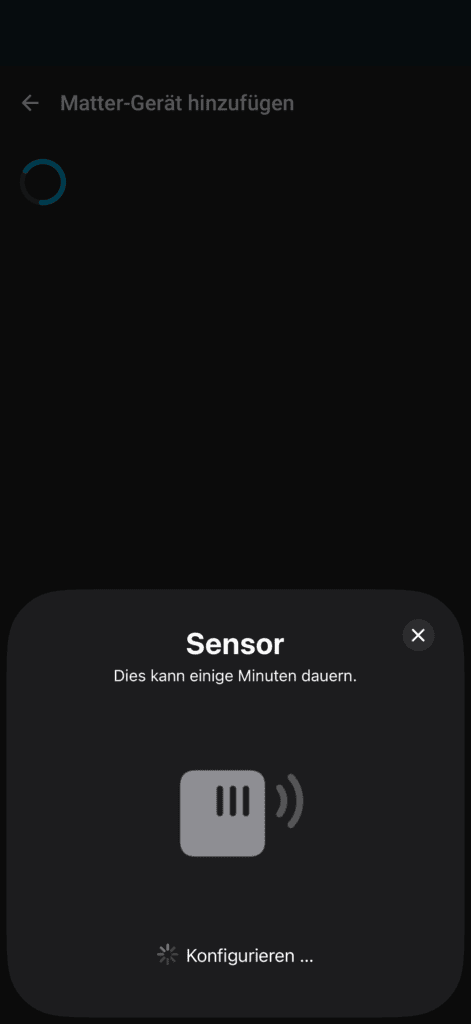

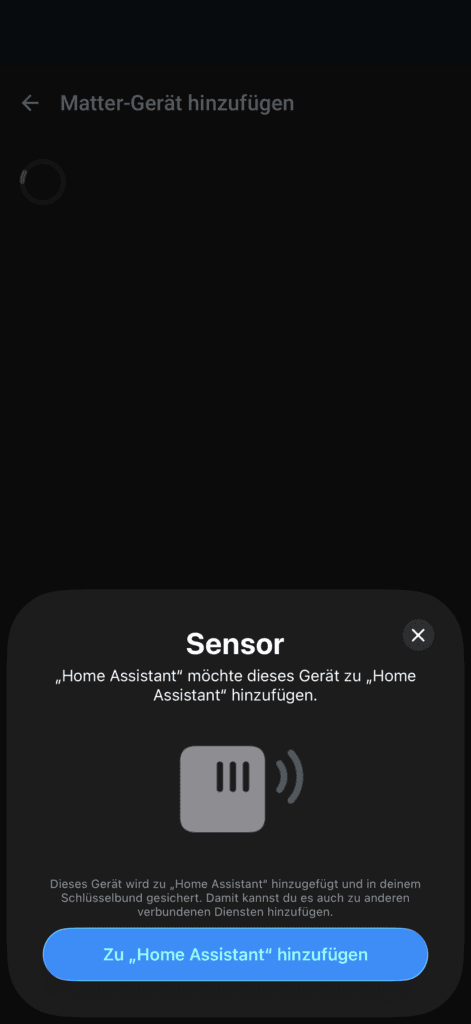

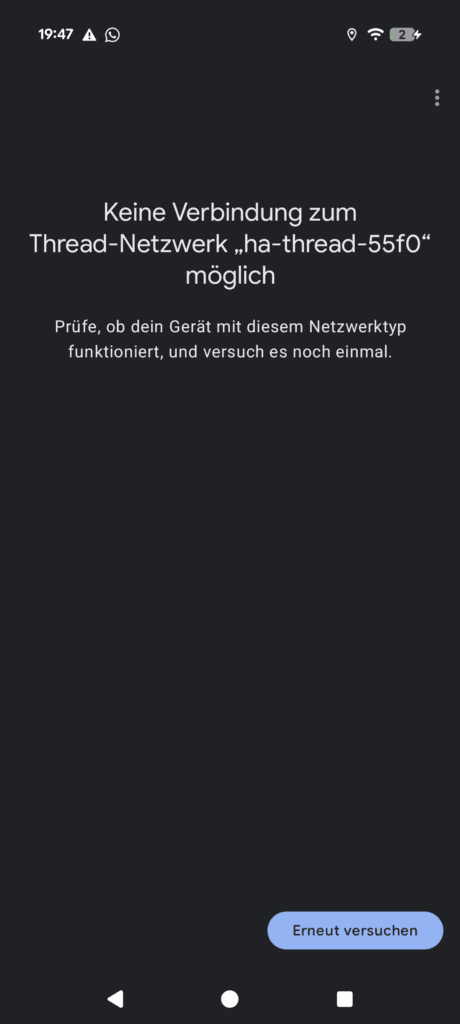

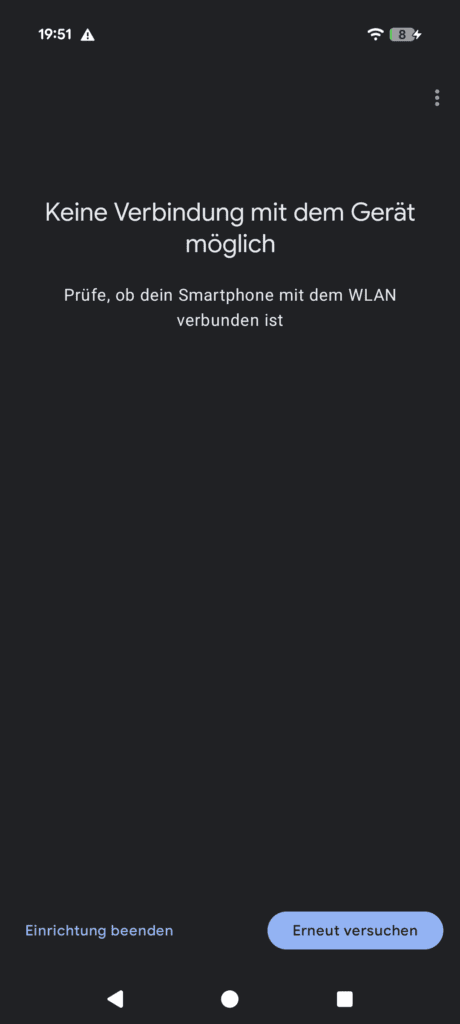

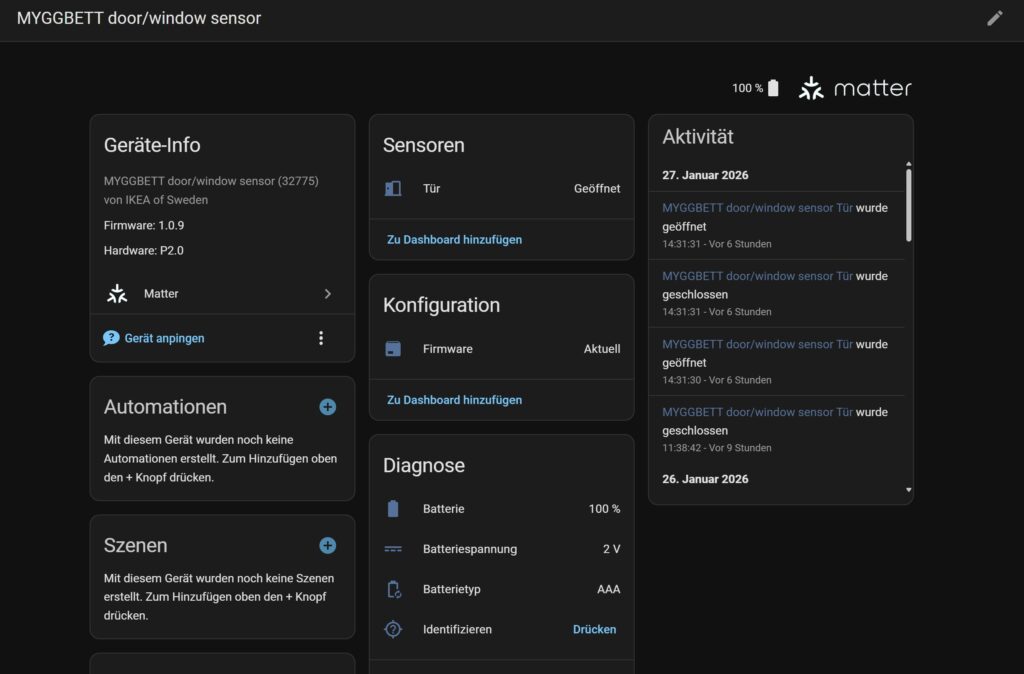

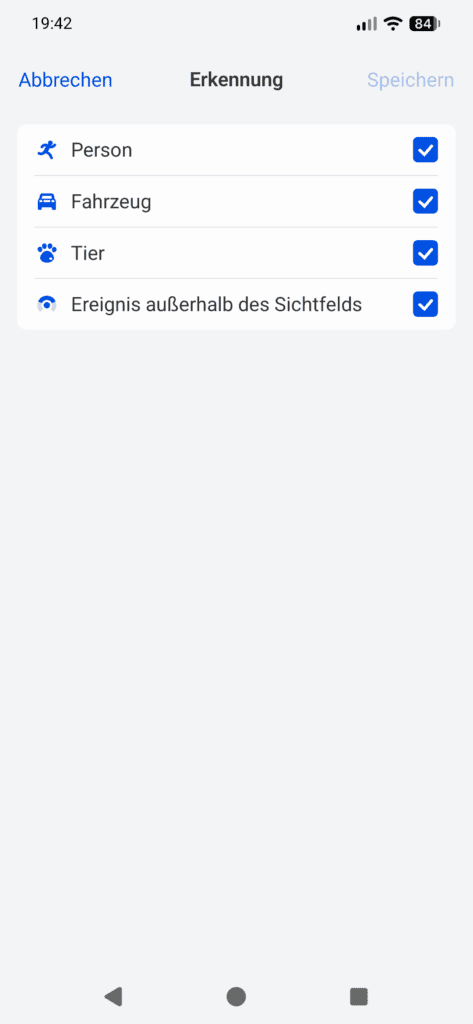

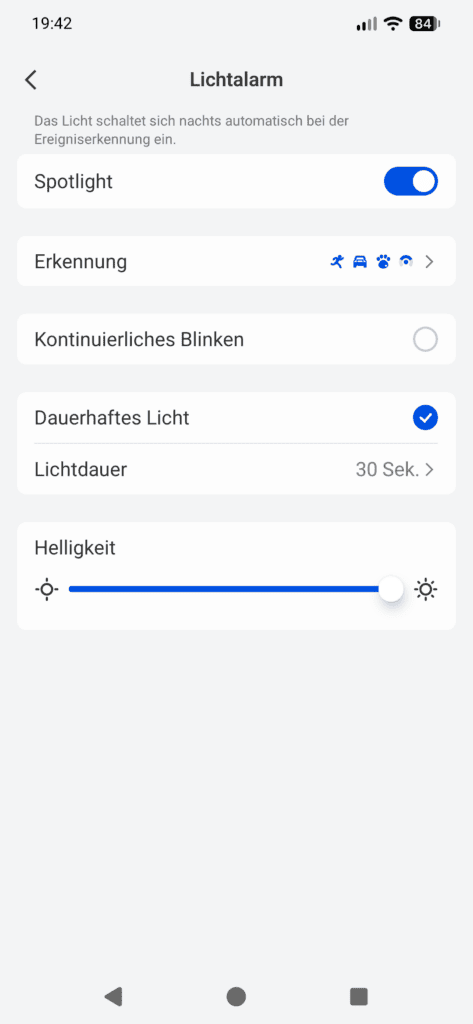

Das etwas einfachere Display wird durch den App-Support ausgeglichen. Du kannst die Power 2000 mit der DJI Home App verbinden, wahlweise via Bluetooth oder über dein Heimnetzwerk.

Spannenderweise ist die DJI Home App nur im Apple App Store vorhanden. Unter Android musst du die APK manuell von der DJI-Webseite laden, was etwas merkwürdig ist.

Funktional gibt es hier aber nichts zu bemängeln.

In der App kannst du den Akkustand sehen, welche Leistung über welchen Port rein- und rausgeht usw.

Du kannst auch ein maximales Ladelimit festlegen, die Standby-Zeiten anpassen usw.

Als Batteriespeicher?!

Die DJI Power 2000 kann nicht nur als portable Powerstation genutzt werden, sondern auch als Batteriespeicher für deine Solaranlage.

Das Prinzip ist einfach: Die DJI Power 2000 nimmt Energie auf, wenn du einen Überschuss hast und diesen ins Netz einspeist. Hast du keinen Überschuss, sondern ein Defizit, dann gibt die DJI Power 2000 bis zu 800 W ab.

Sofern dein Verbrauch nicht über 800 W liegt, wird dieser effektiv auf ±0 W ausgeglichen.

Umgekehrt kann die Powerstation bis zu 2400 W aufnehmen, sodass du, wenn möglich, keinen Strom ins Netz einspeist.

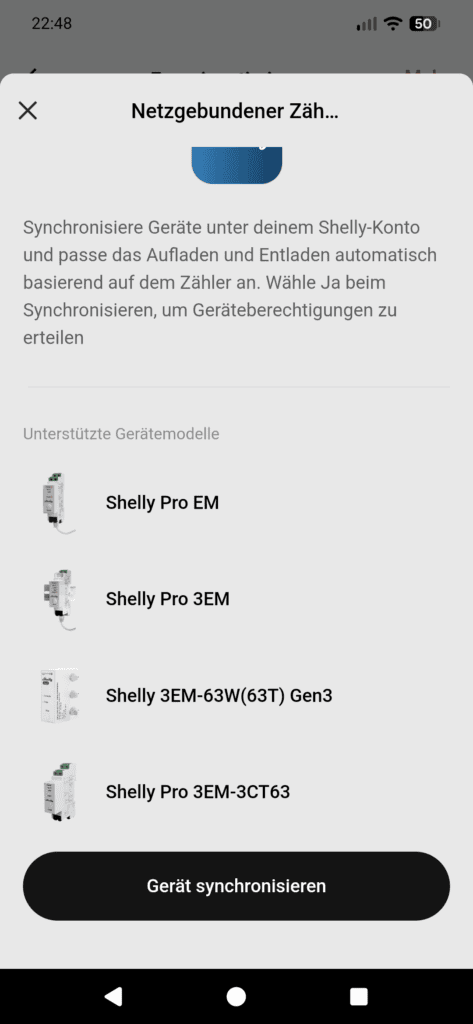

Damit die DJI Power 2000 erkennen kann, was aktuell Verbrauch bzw. Einspeisung ist, benötigst du allerdings einen zusätzlichen „Zähler“ bzw. ein Messgerät, das in deinen Zählerschrank eingebaut werden muss. Folgende Zähler/Messgeräte werden unterstützt:

- Shelly Pro EM

- Shelly Pro 3EM

- Shelly 3EM-63W Gen3

- Shelly Pro 3EM-3CT63

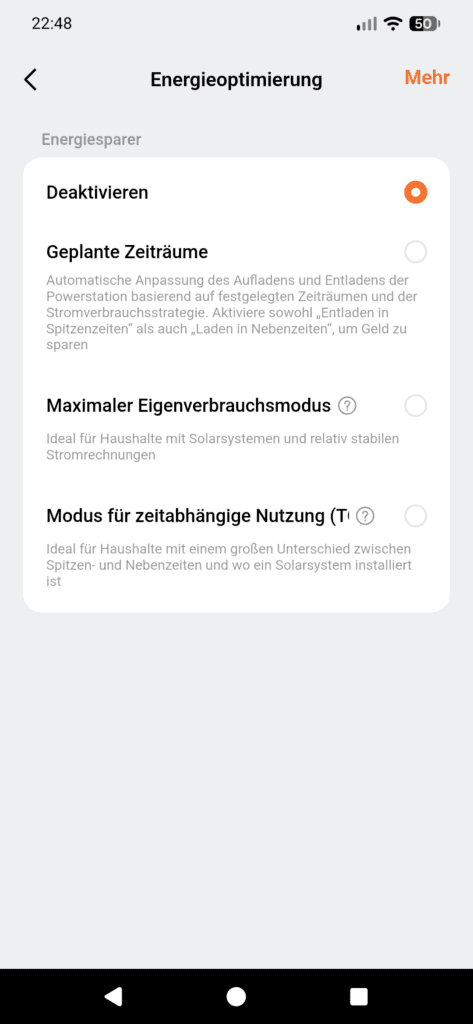

Eine Nutzung des Batteriespeicher-Features ohne ein solches Zusatzmodul ist zwar möglich, aber nicht effektiv. So kannst du lediglich einen Zeitplan hinterlegen, nach dem Motto:

„Von Uhrzeit XYZ bis ZXY Energie aufnehmen, von Uhrzeit X bis Y Energie abgeben.“

Funktioniert das Batteriespeicher-Feature? Mit den entsprechenden Shelly-Modulen: ja!

Hier funktioniert es ähnlich wie z. B. beim Marstek Venus E Gen 3.0.

Reaktionszeiten auf extreme Stromspitzen sind nicht ganz perfekt, aber ausreichend gut. Einspeisend haben wir eine Limitierung auf 800 W, ähnlich wie bei Balkonkraftwerken.

Kurzum: Ja, die DJI Power 2000 kann als universeller Batteriespeicher effektiv genutzt werden.

Die USB-C-Ports

Sprechen wir einmal kurz gesondert über die USB-C-Ports. Diese setzen alle auf den USB-Power-Delivery-Standard.

Dabei haben wir zwei 140-W-Ports und zwei 65-W-Ports:

- USB-C 1 und 2 – 140 W PD

5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/5 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A - USB-C 3 und 4 – 65 W PD

5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A

Damit hat die Powerstation ausreichend Power auch für große Notebooks! Und ja, die 140-W-Ports können auch wirklich konstant 140 W bereitstellen.

Interessanterweise können die USB-Ports bei den niedrigeren Laststufen bis zu 5 A liefern. Ungewöhnlich, aber unter Umständen ein Pluspunkt.

Alle vier USB-C-Ports bieten außerdem Unterstützung für den PPS-Standard:

3,3–21 V bei bis zu 3 A

Wir haben hier eine perfekte Spannungsrange, aber leider nur bis zu 3 A. Dennoch solltest du mit den meisten aktuellen Smartphones die volle oder eine sehr hohe Ladegeschwindigkeit erreichen können.

Bis zu 4000 Zyklen dank Lithium-Eisenphosphat

Die DJI Power 2000 soll bis zu 4000 Ladezyklen erreichen können, bei 80 % Entladetiefe dank Lithium-Eisenphosphat-„LiFePO4“-Akkuzellen.

Vorteile:

- Höhere Zyklenfestigkeit

- Höhere Sicherheit – können sich nicht selbst entzünden

- Umweltfreundlichkeit – kommt ohne giftiges Kobalt oder Nickel aus

- Robustheit – unempfindlicher gegenüber Tiefentladung und hohen Temperaturen

Nachteile:

- Größer und schwerer als Lithium-Ionen-Zellen bei gleicher Kapazität

- Kälteempfindlichkeit – Laden unter 0 °C kann die Zellen dauerhaft schädigen

Wie so oft im Leben hat alles Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen bevorzuge ich LiFePO4-Akkuzellen wegen der höheren Sicherheit und Haltbarkeit.

Gerade bei einer Powerstation, die auch als Solar-Batteriespeicher genutzt werden kann, macht diese Akkutechnologie absolut Sinn.

Wie hoch ist die Kapazität?

Laut DJI hat die Power 2000 eine Kapazität von 2048 Wh, also rund 2 kWh. Dabei handelt es sich jedoch nur um die Kapazität der im Inneren verbauten Akkuzellen. Je nach Last und Anschluss schwankt die effektive Kapazität deutlich.

Was konnte ich messen?

| Wh | % | |

| USB C 60 W | 1584 | 77 % |

| USB C 140 W | 1744 | 85 % |

| 100 W AC | 1573 | 77 % |

| 500 W AC | 1725 | 84 % |

| 1600 W AC | 1579 | 77 % |

Im Test schwankte die nutzbare Kapazität zwischen 1579 Wh und 1744 Wh. Tendenziell fällt die Kapazität, wie so oft, bei sehr niedriger oder sehr hoher Last etwas schlechter aus als bei mittlerer Last.

Wir haben hier eine Spanne von 77 % bis 85 % der Herstellerangabe, was völlig in Ordnung ist.

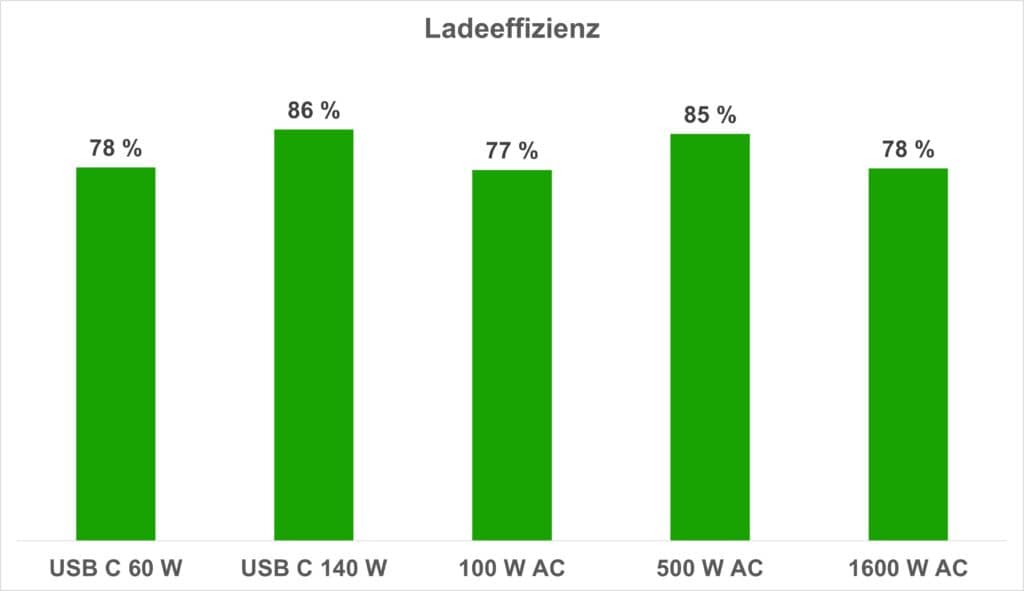

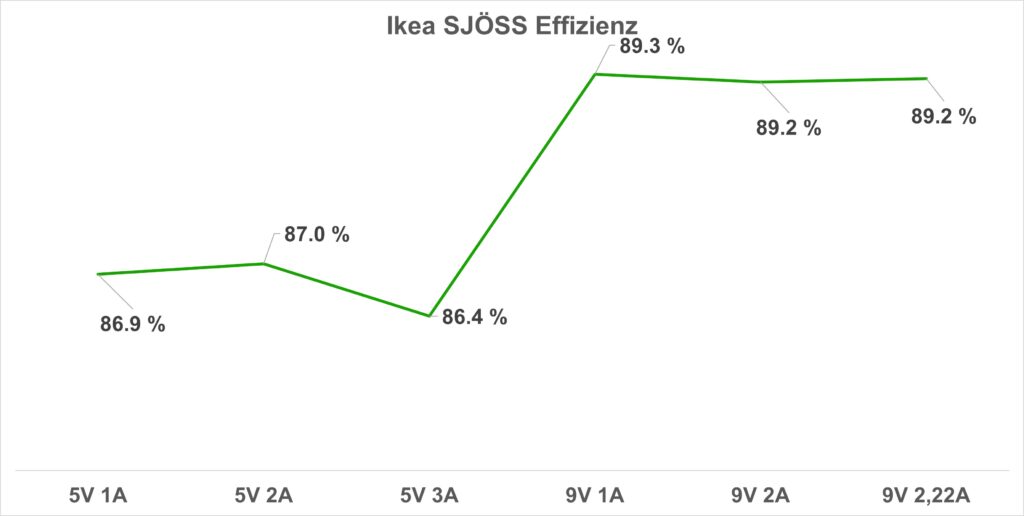

Ladeeffizienz

In meinem Test benötigte die DJI Power 2000 ca. 2301 Wh für eine Ladung von 0 % auf 100 %.

Die Effizienz schwankte zwischen 77 % und 86 %, was ein gutes, normales Abschneiden ist.

Leerlauf-Stromverbrauch

Im Leerlauf, also bei 100 % Ladung, ohne angeschlossene Geräte, nur mit aktivem WLAN und Verbindung zum Netz, benötigt die DJI Power 2000 ca. 13–14 W aus der Steckdose.

Etwas viel für meinen Geschmack, fürs Nichtstun.

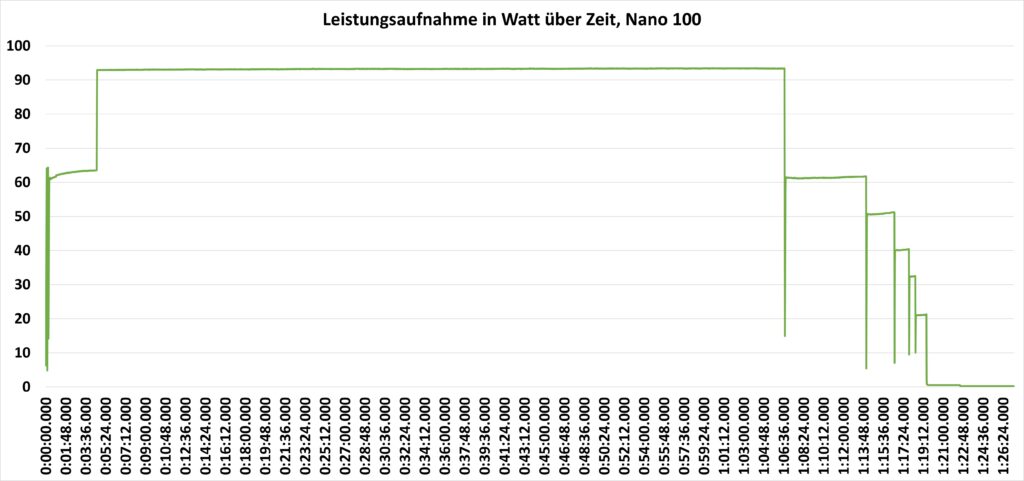

Ladedauer

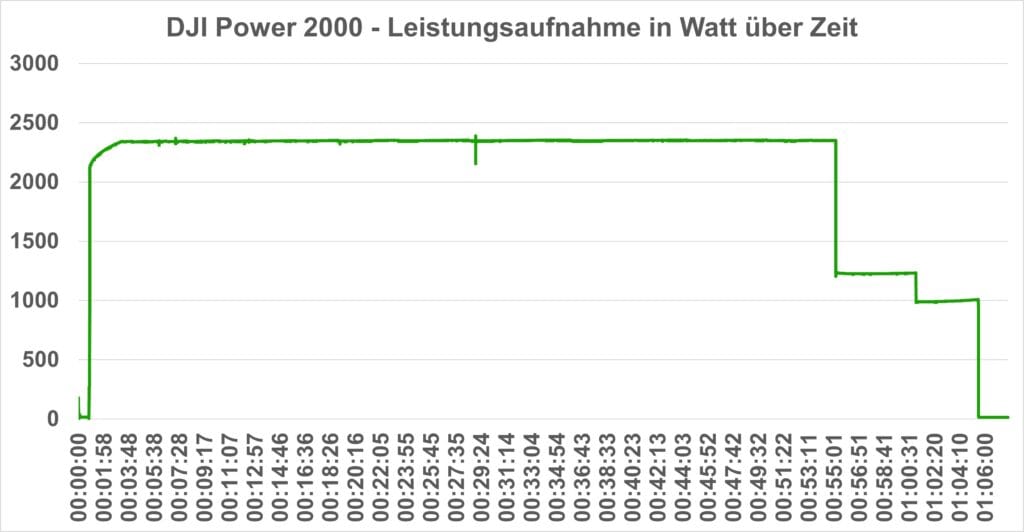

Die DJI Power 2000 hat zwei Einstellungen zum Laden über die Steckdose, welche über die maximale Leistungsaufnahme entscheiden. So kannst du bewusst die Geschwindigkeit drosseln, um beispielsweise die Akkuzellen zu schonen:

- Stufe 1: maximal ca. 1200 W

- Stufe 2: maximal ca. 2350 W

Entsprechend unterscheidet sich auch die Ladedauer.

- Stufe 1: ca. 2:04 h für eine vollständige Ladung

- Stufe 2: ca. 1:05 h für eine vollständige Ladung

Damit kann die DJI Power 2000 extrem schnell an der Steckdose laden! Rund eine Stunde für eine Powerstation dieser Klasse ist rekordverdächtig schnell.

Natürlich kann die Powerstation auch via Solar geladen werden, allerdings nur mit einem speziellen Adapter und theoretisch den DJI-eigenen Solarpanels. In der Powerstation selbst ist kein MPPT-Laderegler verbaut.

Der DJI Power-Solarpanel-Adapter bringt diesen Laderegler mit sowie drei Anschlüsse für Solarpanels. Die Solarpanels werden über XT30-Ports verbunden, was eher ungewöhnlich ist. Um universelle Panels zu nutzen, müsstest du dir vermutlich Adapter auf XT30 bauen.

Akzeptiert werden Spannungen von 12–30 V und maximal 10 A pro Panel. Insgesamt sind bis zu 400 W möglich.

Fazit

Mit der DJI Power 2000 zeigt DJI eindrucksvoll, wie leistungsfähig und vielseitig eine moderne Powerstation heute sein kann. Die Kombination aus 2048 Wh Nennkapazität, sehr hoher Ausgangsleistung und der Möglichkeit, das Gerät als Batteriespeicher für ein Balkonkraftwerk zu nutzen, macht die Power 2000 zu einem echten Allrounder.

Im Test bestätigt sich der starke Ersteindruck auch bei den Messwerten: Die nutzbare Kapazität lag je nach Last zwischen 1579 Wh und 1744 Wh, was 77 bis 85 % der Herstellerangabe entspricht, ein völlig solides Ergebnis für diese Leistungsklasse. Auch die Ladeeffizienz von 77 bis 86 % bewegt sich im guten Bereich. Besonders positiv fällt die extrem kurze Ladedauer auf: In der höchsten Leistungsstufe ist die Power 2000 in nur rund 1:05 Stunden vollständig geladen, selbst im gedrosselten Modus sind es nur etwa 2:04 Stunden. Das ist für eine Powerstation dieser Größe ein absoluter Spitzenwert.

Auch im Alltag überzeugt die DJI Power 2000 mit ihren vier 230-V-Steckdosen, den starken USB-C-Ports mit echten 140 W Dauerleistung und der stabilen App-Anbindung. Als Heimspeicher funktioniert das System mit kompatiblen Shelly-Zählern zuverlässig und kann Lasten bis 800 W effektiv ausgleichen, ideal für den Eigenverbrauch von Solarstrom. Weniger gefallen haben der relativ hohe Leerlaufverbrauch von etwa 13–14 W, das einfache Display und der Verzicht auf klassische DC-Anschlüsse, der den Einsatz zusätzlicher Adapter notwendig macht.

✅ Pro

- Hohe Kapazität: 2048 Wh (im Test 1579–1744 Wh nutzbar)

- Starke Ausgangsleistung: 4× 230 V mit bis zu 2200 W

- Sehr schnelle Ladezeiten: ca. 1:05 h (2350 W) bzw. 2:04 h (1200 W)

- Sehr starke USB-C-Ports: 2× 140 W + 2× 65 W, inkl. PPS

- Hochwertige Verarbeitung, klarer Premium-Eindruck

- LiFePO4-Akkus mit bis zu 4000 Ladezyklen

- App-Steuerung via WLAN & Bluetooth

- Als Batteriespeicher für Balkonkraftwerke nutzbar (bis 800 W)

❌ Kontra

- Keine klassischen DC-Ausgänge ohne Adapter

- Proprietäre SDC-Anschlüsse → Adapter notwendig

- Relativ hoher Leerlaufverbrauch (ca. 13–14 W)

- Solar-Ladung nur mit externem Adapter (max. 400 W)

- Android-App nur per APK, nicht im Play Store

Unterm Strich bekommst du mit der DJI Power 2000 eine hochwertige, extrem leistungsfähige und technisch moderne Powerstation, die sowohl mobil als auch stationär eine sehr gute Figur macht. Wenn du bereit bist, den Premiumpreis zu zahlen und mit kleinen Kompromissen bei Anschlüssen und Standby-Verbrauch leben kannst, erhältst du ein beeindruckend starkes Gesamtpaket mit messbar guter Performance.