Techtest.org hat mittlerweile schon über 200 Powerbanks der verschiedensten Hersteller im Test gehabt. Von sehr guten Modellen bis zu Modellen mit betrügerischer Absicht war hier im Test alles schon vertreten.

Bei so vielen Powerbank-Tests kann die Übersicht aber etwas schwierig sein. Dem möchte ich mit diesem Artikel entgegenwirken. Hier findet ihr eine Übersicht und einen ersten Vergleich über alle Powerbanks, die auf Techtest.org getestet wurden. Sortiert in Form einer Art kleiner Bestenliste. Zudem möchte ich euch eine Kaufberatung bieten.

Von daher, welche sind die besten Powerbanks im Jahr 2026?

Wichtig: Alle hier aufgelisteten Powerbanks wurden auf Techtest.org getestet! Es handelt sich also nicht um eine Zusammenstellung von technischen Daten oder Amazon-Bewertungen! Durch das Anklicken der jeweiligen Powerbank landet ihr auf dem ausführlichen Einzeltest.

Welche ist die beste Powerbank?

Wenn du nach einer einfachen Antwort suchst, welche die beste Powerbank auf dem Markt 2026 ist, muss ich dich enttäuschen, denn diese gibt es nicht oder wäre unseriös. Welche die beste Powerbank für dich ist, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Was möchtest du laden? Smartphones, Tablets oder vielleicht sogar Notebooks? Wie viel Kapazität möchtest du? Mehr Kapazität ist zwar meist „besser“, bedeutet aber auch eine größere und schwerere Powerbank, was wieder ein Nachteil ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Daher werde ich im Folgenden eine Übersicht über verschiedene Klassen an Powerbanks geben und welche Modelle ich da empfehlen würde.

Die ideale Allround 20.000 mAh Powerbank

20.000 mAh ist die beliebteste Powerbank-Größe. Im Folgenden schauen wir uns ein paar gute Allround-Modelle an, mit einer Ausgangsleistung von 45 W oder mehr. Dies ist für Apple-, Google- und Samsung-Smartphones in der Regel ideal und 45 W ist auch für Tablets und Notebooks meist bereits ausreichend.

(Zum Test)

Die A1383 ist derzeit eine der spannendsten Anker-Powerbanks. Zwar mag sie auf den ersten Blick etwas unauffällig sein, aber wir haben hier bis zu 65 W Eingangs- und Ausgangsleistung, womit die Powerbank sogar für Notebooks interessant ist und in ca. 1:38 h vollständig geladen ist. Dabei kostet die Powerbank lediglich um die 40 €, was sehr fair ist!

Alternativ würde ich die CUKTECH PB200N empfehlen. Diese ist noch etwas günstiger, bietet eine sehr gute echte Kapazität, aber hat „nur“ 45 W, was aber bereits mehr als ausreichend für den normalen Alltag ist. Nachteil: Die CUKTECH PB200N ist relativ groß und schwer.

Umgekehrt: Die INIU P51L-E2 ist extrem leicht und kompakt für 20.000 mAh und 45 W. Allerdings kann die Powerbank die 45 W nicht konstant liefern und sie verzichtet auf die 20-V-Stufe. Bei Smartphones in der Regel kein Problem, aber diese Powerbank ist für Notebooks nicht oder nur bedingt geeignet.

Zusammengefasst, alle teils deutlich unter 50 €:

- Anker A1383 – hohe Ausgangsleistung 65 W, integriertes Ladekabel, 0 % auf 100 % in 1:38 h, um die 40 €

- CUKTECH PB200N – unter 40 €, 45 W Ausgangsleistung, sehr große PPS-Range, 0 % auf 100 % in 3:40 h

- INIU P51L-E2 – extrem kompakt und leicht, bis zu 45 W (allerdings nicht konstant), 0 % auf 100 % in 4 h

Die besten High-End-Powerbanks (bis zu 27.000 mAh / 99 Wh)

Du willst eine High-End-Powerbank mit hoher Eingangs- und Ausgangsleistung und hoher Kapazität? Diese Powerbanks sind in der Regel für Smartphones etwas „übertrieben“ und sind eher für die Nutzung an Notebooks sinnvoll.

(Zum Test)

Die so ziemlich beste Powerbank, die ich bisher im Test hatte, ist die Edge X100. So bietet diese mit bis zu 28.741 mAh eine gewaltige echte Kapazität, einen 140-W-USB-C-Port, 140 + 65 W gleichzeitig und konstant, eine perfekte PPS-Range, ein umfangreiches Display und Einstellungsmöglichkeiten usw. Leider ist allerdings die Edge X100 mit 250 € sehr teuer! Hierdurch lohnt sich diese für die wenigsten.

Auf Platz 2 folgt die Anker Prime Powerbank (26K, 300W). Diese ist für ihre Kapazität von 26.250 mAh und die maximale Ausgangsleistung von 300 W (2x 140 W USB-C) extrem kompakt und leicht. Dazu kommen ein großes Farbdisplay, umfangreicher App/Bluetooth-Support, eine perfekte PPS-Range und vor allem das extrem schnelle Laden: 0 % auf 100 % in bis zu 48 Minuten mit zwei 140-W-Netzteilen. Allerdings kann die Powerbank die 300 W nur als Spitzenleistung liefern (konstant etwa 140 W) und sie kostet mit rund 200 € ebenfalls recht viel.

Im Gegensatz dazu ist die INIU BI-B64 mit um die 70 € fast ein Schnäppchen für eine 140-W-Powerbank. Auch diese bietet eine sehr hohe praktische Kapazität, perfekte PPS-Range, schnelles Laden usw. Die INIU BI-B64 ist hier also die „vernünftige“ Wahl.

Die CUKTECH 15 Ultra ist gerade für Xiaomi-Smartphone-Nutzer sehr interessant, bietet aber auch bis zu 140 W nach dem universellen USB-PD-Standard. Dabei ist die Powerbank sehr hochwertig und lädt extrem schnell! So ist diese in gerade einmal 35 Minuten komplett geladen.

Die Anker 737 ist ein absoluter Klassiker unter den High-End-Powerbanks. Diese war eins der ersten Modelle mit 140 W und ist mittlerweile für um die 100 € erhältlich. Diese ist der INIU BI-B64 technisch sehr ähnlich, allerdings hat die Anker-Powerbank ein schöneres Display und einen schöneren Formfaktor.

Die Anker Zolo Power Bank (25 Ah, 165 W) ist ein etwas schwieriger Fall. Mit 100 € ist diese ± genauso teuer wie die Anker 737, aber hat nur einen 100-W-USB-C-Port und kann auch nicht konstant 100 W liefern. Allerdings mag ich die Powerbank sehr aufgrund der zwei integrierten Ladekabel, was ich in der Praxis sehr schätze. Daher will ich auch dieses Modell empfehlen.

Zusammengefasst:

- Edge X100 – sehr teuer, sehr hohe Kapazität, sehr hohe Ausgangsleistung, volle PPS-Range, 0 % auf 100 % in 1:18 h

- Anker Prime Powerbank (26K, 300W) – sehr kompakte High-End-Powerbank mit 26.250 mAh, bis zu 300 W (2x 140 W USB-C), perfekter PPS-Range, großem Farbdisplay und App-Support, 0 % auf 100 % in bis zu 0:48 h, aber sehr teuer (ca. 200 €)

- INIU BI-B64 – Preis-Leistungs-Tipp, 140 W Ausgangsleistung, perfekte PPS-Range, 0 % auf 100 % in 1:25 h

- CUKTECH 15 Ultra – sehr hohe und stabile Eingangs- und Ausgangsleistung, sehr gute PPS-Range, 0 % auf 100 % in 0:38 h, etwas niedrigere Kapazität

- Anker 737 – Klassiker unter den High-End-Powerbanks, perfekte PPS-Range, gutes Display, 0 % auf 100 % in 0:48 h

- Anker Zolo Power Bank (25 Ah, 165 W) – 2x integrierte Ladekabel extrem praktisch!, gutes Display, nicht konstant 100 W, 0 % auf 100 % in 1:57 h

Die technisch beste 10.000 mAh Powerbank

Wenn du nach der technisch besten 10.000 mAh Powerbank suchst, dir Abmessungen und Gewicht nicht ganz so wichtig sind, dann gibt es eine klare Antwort.

Die CUKTECH 10 ist die technisch beste Powerbank in der 10.000-mAh-Klasse. So bietet diese eine Ausgangsleistung von 100 W, eine große PPS-Range und ist in gerade einmal 44 Minuten von 0 % auf 100 % gebracht. Besser geht es in der 10.000-mAh-Klasse nicht! Allerdings ist die CUKTECH 10 relativ groß und schwer für ein 10.000-mAh-Modell.

Kompakte 10.000 mAh Powerbank

Du suchst eine kompakte und praktische 10.000 mAh Powerbank für dein Smartphone?

Hier würde ich wahlweise die INIU P61-E1 oder INIU P50 wählen. Die INIU P61-E1 ist eine sehr schön kompakte 10.000 mAh Powerbank mit einem Standard 20-W-USB-C-Port. Also nichts Außergewöhnliches (abseits der ultrakompakten Abmessungen), aber ne gute Standard-Powerbank.

Die INIU P50 hingegen bietet auch sehr kompakte Abmessungen, aber bis zu 45 W Ausgangsleistung. Dies zwar nicht konstant, aber für das schnelle Laden von iPhones und den Samsung-Galaxy-Geräten ist dies völlig ausreichend.

- INIU P61-E1 – eine sehr kompakte „Standard“-10.000-mAh-Powerbank

- INIU P50 – eine sehr kompakte Powerbank mit sehr hoher Ausgangsleistung

Preis-Leistungs-Tipps

Du suchst eine Powerbank, die dir möglichst viel Kapazität zum günstigen Preis bietet?

Ab und an gibt es bei Amazon und auch im Einzelhandel richtig gute Powerbank-Deals, wie z.B. die Maxsure 20.000 mAh Powerbank mit 100 W oder die Re-load Powerbank mit 20.000 mAh von Action.

Leider sind diese Powerbanks oftmals nur temporär verfügbar. Daher konzentriere ich mich hier auf Modelle, die „dauerhaft“ oder zumindest nun schon länger zu einem guten Kurs verfügbar sind. Hier gibt es drei spannende Modelle:

Alle drei bieten um die 20.000 mAh und 20 W Ausgangsleistung. 20 W ist jetzt nicht die Welt, aber ausreichend, um gerade Apple- und Samsung-Smartphones „flott“ zu laden. Dabei sind diese drei Modelle für 20–25 € in der Regel erhältlich. Die Baseus PPAP20K ist in der Regel am günstigsten. Die INIU BI-B5 ist qualitativ etwas besser als die beiden anderen. Die VEGER V2053 ist die kompakteste und leichteste der drei, ideal für unterwegs.

Extra viel Kapazität?

Die meisten herkömmlichen Powerbanks haben maximal ± 27.000 mAh, da dies rund 100 Wh entspricht. 100 Wh ist das Limit, was du ohne Probleme mit an Bord eines Flugzeuges nehmen darfst, weshalb die meisten Hersteller versuchen, unter diesem Wert zu bleiben. Aber was, wenn dir das egal ist und du einfach etwas mehr Kapazität willst, beispielsweise für Notebooks, wo mehr Kapazität immer gut ist. Folgende Modelle würde ich hier empfehlen:

Hier würde ich zwei Modelle empfehlen, einerseits die 4smarts Lucid Maxx 60000mAh und andererseits die Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50000. Die 4smarts Lucid Maxx 60000mAh ist eine richtig gute Powerbank mit 140 W Ausgangsleistung und einer gewaltigen echten Kapazität von 55.246 mAh.

Leider ist allerdings dieses Modell nur sehr schwer erhältlich. Die Sandberg Powerbank USB-C PD 130W 50000 hingegen ist im Handel ohne Probleme zu bekommen und hat mit 100 W auch eine sehr gute Leistung und mit praktischen 46.373 mAh eine starke Kapazität. Allerdings ist ansonsten die Powerbank recht einfach.

Alle Powerbanks

Neben den hier empfohlenen Powerbanks gibt es natürlich noch dutzende spannende Modelle. Auf Techtest findest du mittlerweile deutlich über 200 Powerbank-Tests seit 2016. Hier eine Liste mit aktuell verfügbaren Modellen, die ich für Techtest bisher getestet habe.

PPS macht alles kompliziert – ist aber 2026 wichtig

USB Power Delivery (USB PD) ist mittlerweile der de-facto-Standard beim Schnellladen. Über USB-C können heute bis zu 100 W, mit USB PD 3.1 sogar bis zu 240 W übertragen werden. Viele Hersteller wie Apple, Samsung, Google, Nintendo usw. setzen auf USB Power Delivery.

Was ist PPS und AVS? USB Power Delivery Ladegeräte mit PPS, Übersicht und Info

PPS ist eine Erweiterung dieses Standards. PPS steht für „Programmable Power Supply“.

Ein normales USB Power Delivery Ladegerät bietet feste Spannungsstufen, z. B. 5 V, 9 V, 12 V, 15 V oder 20 V.

PPS erlaubt es nun, innerhalb eines bestimmten Bereichs (z. B. 3,3–21 V) eine „frei“ wählbare Spannung auszugeben. Dein Smartphone kann sich also sehr fein aussuchen, mit welcher Spannung es gerade am effizientesten lädt. Das entlastet die Elektronik im Gerät und kann das Ladetempo erhöhen.

PPS ist Teil der USB Power Delivery 3.0 Spezifikation. Hat ein Ladegerät PPS, unterstützt es immer auch USB PD 3.0. Umgekehrt muss ein USB PD 3.0 Ladegerät aber nicht zwingend PPS unterstützen.

Macht PPS das Laden wirklich schneller?

Viele Geräte benötigen kein PPS, um schnell zu laden. iPhones z. B. ist es egal, ob dein Ladegerät PPS hat oder nicht. Ähnliches gilt auch für praktisch alle mir bekannten Notebooks, viele Tablets und Konsolen – die profitieren zwar von USB PD, aber nicht zwingend von PPS.

Die Unterstützung von PPS schadet hier nicht: Wenn dein Smartphone kein PPS kann, aber dein Ladegerät schon, ist das überhaupt kein Problem.

Anders sieht es bei immer mehr Smartphones aus, die PPS benötigen, um ihr volles Ladetempo zu erreichen. Dazu gehören u. a.:

- Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

- Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

- Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

- Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

- Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra

- Samsung Galaxy A55

- Xiaomi Mi 9, Mi 10

- Motorola One Hyper

- Google Pixel 6 / 6 Pro

- Google Pixel 7 / 7 Pro

- Google Pixel 8 / 8 Pro

- Nothing Phone (1) und (2)

Natürlich laden diese Modelle auch an einem normalen USB PD oder Quick-Charge-Ladegerät. Ohne PPS kann das Ladetempo aber teilweise deutlich niedriger ausfallen. Gerade bei den großen Samsung-Geräten mit bis zu 45 W brauchst du ein USB PD PPS-Ladegerät, wenn du die „volle“ Geschwindigkeit möchtest.

PPS ist nicht gleich PPS

Wie bei USB PD selbst gibt es auch bei PPS verschiedene Leistungsstufen und Spannungsbereiche. Die „Traum-Stufe“ wäre z. B.:

Damit lassen sich praktisch alle aktuellen Smartphones optimal bedienen, inkl. der 45-W-Samsung-Modelle.

In der Praxis gibt es aber sehr viele Varianten – und das macht PPS für Endnutzer verwirrend. Ein 100-W-USB-C-Port kann z. B.:

- gar kein PPS unterstützen

- 3,3–21 V bei bis zu 5 A bieten (super)

- nur 3,3–21 V bei bis zu 3 A bieten

- nur 3,3–11 V bei bis zu 5 A bieten

- oder nur 3,3–11 V bei bis zu 3 A bieten

Nur weil auf einem Ladegerät oder einer Powerbank „100 W USB-C PD“ steht, heißt das also nicht automatisch, dass PPS vorhanden ist – und falls doch, ist die PPS-Stufe nicht immer groß genug, um z. B. ein Samsung Galaxy S23/S24 Ultra mit vollen 45 W zu laden.

Gerade die Samsung-Flaggschiffe brauchen eine PPS-Stufe, die im Bereich von ca. 9–11 V bis zu 5 A liefern kann. Sonst laden sie unter Umständen nur mit ~14–25 W, obwohl dein Ladegerät eigentlich 100 W kann.

AVS – der Nachfolger von PPS bei sehr hoher Leistung

Mit USB Power Delivery 3.1 wurde die maximale Leistung auf bis zu 240 W angehoben. Dafür wurde die Spannung auf bis zu 48 V erweitert. In diesem Zuge ist eine neue Variante des programmierbaren Ladens entstanden:

- AVS = „Adjustable Voltage Supply“

AVS deckt den Bereich ab ca. 15–48 V ab und ist sozusagen die „High-Power-Version“ von PPS. In der Praxis spielt AVS aktuell (noch) eine sehr kleine Rolle, da es kaum Endgeräte gibt, die AVS aktiv nutzen. Für klassische Powerbanks bis 100 Wh und Smartphones ist „normales“ PPS weiterhin der relevante Standard.

Was heißt das nun für dich bei Powerbanks?

Kurz zusammengefasst:

- Hast du ein aktuelles Samsung Galaxy (S20–S24, A55 etc.) oder Google Pixel (ab Pixel 6), dann lohnt sich eine Powerbank mit großer PPS-Stufe, wenn du die maximale Ladegeschwindigkeit willst.

- Für iPhones, viele Tablets, Notebooks usw. ist PPS nett, aber nicht zwingend – hier reicht oft ein gutes USB PD-Powerbank-Modell ohne perfektes PPS.

- Achte nicht nur auf „100 W“ oder „140 W“, sondern – wenn angegeben – auch auf die PPS-Angabe (z. B. „3,3–21 V bei 5 A“).

In meinen Tests auf Techtest.org gebe ich daher immer an, ob und welche PPS-Stufen eine Powerbank bietet. Wenn du ein aktuelles Samsung- oder Pixel-Smartphone hast, lohnt es sich, bei der Kaufentscheidung genau auf diese Angabe zu achten.

Wie viel Kapazität benötige ich?

Wie viel Kapazität brauchst du eigentlich? Dies hängt von zwei Faktoren ab. Wie oft willst du dein Smartphone laden? Wie groß ist der Akku deines Smartphones? Moderne Smartphones haben in der Regel 4000–6000 mAh Akkus. Grob über den Daumen kannst du also die Kapazitätsangabe bei meinen Tests durch 4000–6000 teilen und kommst auf die Anzahl der möglichen Ladevorgänge. Dies ist allerdings nur sehr grob! Ähnlich wie das Entladen von Powerbanks nicht zu 100 % effizient ist, ist auch das Aufladen deines Smartphones nicht zu 100 % effizient. Beispielsweise das Samsung Galaxy S9+ hat einen 3500 mAh starken Akku, benötigt aber ca. 4111 mAh für eine vollständige Ladung. Die „überschüssigen“ 611 mAh verpuffen in Form von Wärme. Ein Huawei Mate 20 Pro hat einen 4200 mAh Akku, benötigt aber über 5000 mAh, um von 0–100 % zu kommen. Plan also immer etwas mehr Kapazität ein!

Kann eine Powerbank mein Smartphone beschädigen oder ist diese schlecht für mein Smartphone?

Davon ist nicht auszugehen! Unter Umständen ist sogar eine Powerbank „gesünder“ für dein Smartphone als ein normales Wandladegerät, gerade wenn dieses eher von mäßiger Qualität ist. Ein Wandladegerät muss die 230 V Wechselspannung in 5 V Gleichspannung umwandeln, was ein wesentlich aufwendigerer Prozess ist als bei Powerbanks, die meist 3,7 V in 5 V Gleichspannung umwandeln müssen. Bei ersterem Prozess kann viel mehr schiefgehen als bei den internen Prozessen einer Powerbank. Es ist natürlich auch bei einer Powerbank theoretisch möglich, dass diese auf eine derart spektakuläre Weise kaputtgeht, dass ein Smartphone Schaden davonträgt, aber das ist recht unwahrscheinlich und passiert so gut wie nie. Mir ist hier kein Fall bekannt, in dem nachweislich eine Powerbank mit dem USB-Power-Delivery-Standard ein Smartphone beschädigt hat.

Kann ich mein Smartphone zu schnell laden?

Einige Powerbanks verfügen mittlerweile über einen 100-W- oder sogar 140-W-Port. Kann ich hier mein Smartphone auch aufladen? Ja klar! Wir haben hier immer eine „bis zu“-Leistung. Dein Smartphone und die Powerbank kommunizieren miteinander und dein Smartphone wählt die passende Spannungsstufe aus und nimmt nur so viel Leistung auf, wie vom Hersteller einprogrammiert wurde. Du kannst also ein Smartphone nicht zu schnell laden oder überladen.

Warum sind deine Kapazitätsangaben immer niedriger als die Herstellerangabe?

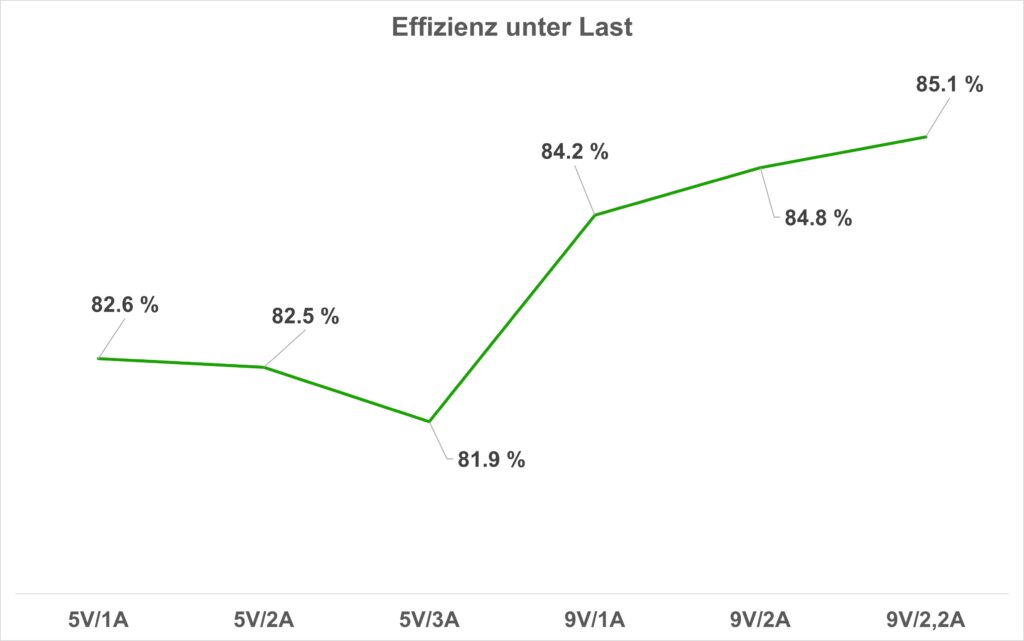

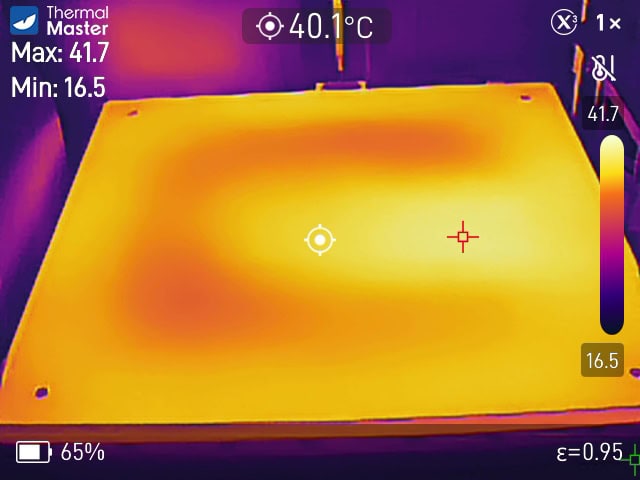

Die Kapazitätsangabe bei Powerbanks ist immer niedriger als meine Messwerte. Messe ich falsch oder belügen uns die Hersteller? Die Hersteller tricksen etwas. Diese geben nicht die nutzbare Kapazität einer Powerbank an, sondern die Kapazität der im Inneren verbauten Akkuzellen. In den meisten Powerbanks stecken so genannte 18650 Akkuzellen. Hat ein Hersteller 3 x 3350 mAh verbaut, wird die Powerbank mit 10.500 mAh beworben. Allerdings haben diese Akkuzellen eine Spannung von 3,7 V bzw. 3,6 V. Diese Spannung ist für unsere USB-Geräte zu niedrig, muss also auf ±5 V, 9 V, 12 V, 15 V usw. angehoben werden. Diese Umwandlung ist nicht zu 100 % effizient. Zudem benötigen auch interne Prozesse und Mikrocontroller etwas Energie.

Daher lässt sich einfach nicht 100 % der vorhandenen Energie auch nutzen, etwas geht in Form von Wärme oder Licht verloren.