8bitdo bietet einen sehr interessanten Controller für PCs und Smartphones an. Der 8bitdo Ultimate zeichnet sich vor allem durch Hall-Effekt-Joysticks aus, kombiniert mit kabelloser Verbindung und einem sehr attraktiven Preis.

Der 8bitdo Ultimate ist auf Plattformen wie Aliexpress für etwa 40 € erhältlich. Ein Controller mit Hall-Effekt-Joysticks für 40 € ist ein äußerst interessantes Angebot! Schauen wir uns im Test an, wie gut oder schlecht der 8bitdo Ultimate wirklich ist.

Haptik: gut, aber nicht perfekt

Der 8bitdo Ultimate setzt auf die klassische Controller-Form, die unter anderem vom aktuellen Xbox-Controller etabliert wurde.

Die Anordnung der Joysticks und Tasten entspricht mehr oder weniger 1:1 dem Xbox-Controller, und auch die Beschriftung der Tasten orientiert sich an der Xbox. Das ergibt Sinn, da so die Beschriftung den meisten Ingame-Anzeigen entspricht.

Qualitativ macht der Controller einen guten Eindruck: Er ist stabil verarbeitet und sehr verwindungssteif. Im direkten Vergleich zum Microsoft Wireless Controller (Xbox Series S, X) wirkt der Xbox-Controller allerdings noch etwas hochwertiger, insbesondere was den Kunststoff und dessen Textur angeht.

Schlecht ist der 8bitdo jedoch keineswegs!

Mit Ladedock

Im Lieferumfang des 8bitdo Ultimate ist ein Ladedock enthalten. Du kannst den Controller einfach auf das Dock setzen, um ihn zu laden. Alternativ ist auch ein direktes Laden des Controllers via USB-C möglich.

Die Akkulaufzeit des Controllers beträgt laut Hersteller 15 Stunden, was ungefähr hinkommt. Damit ist der Akku nicht außergewöhnlich groß, aber dank des Ladedocks ist das Laden komfortabel.

Drei Verbindungsoptionen

Im Lieferumfang des 8bitdo Ultimate ist ein USB-A-2,4-GHz-Empfänger enthalten, der in der Ladestation verstaut ist (kann herausgenommen werden, falls du die Ladestation nicht nutzen möchtest).

Alternativ kann der Controller auch via Bluetooth oder Kabel angebunden werden. Die Bluetooth-Option ermöglicht zudem die Verbindung zu Smartphones.

Problem mit dem USB-Empfänger

Leider hatte ich bei meinem 8bitdo Ultimate ein Problem mit dem USB-Empfänger: Dieser hat einfach nicht funktioniert.

Via Bluetooth oder Kabel funktionierte der Controller hingegen einwandfrei, aber die Verbindung mit dem USB-Empfänger wollte nicht zustande kommen.

Hall-Effekt-Joysticks

Die große Besonderheit des 8bitdo Ultimate sind die Hall-Effekt-Joysticks. Aber was bedeutet das?

Hall-Effekt-Joysticks nutzen ein Magnetfeld und entsprechende Sensoren, um die Position der Joysticks zu erkennen. Herkömmliche Joysticks verwenden hingegen mechanische Kontakte und Widerstände. Dieses Prinzip ist zwar einfacher, aber die Kontakte nutzen sich im Laufe der Zeit ab, was zu Joystick-Drift führen kann.

Hall-Effekt-Joysticks sind entsprechend haltbarer und auf Dauer präziser.

Wichtig: Es gibt auch eine Version des 8bitdo Ultimate ohne Hall-Effekt-Joysticks!

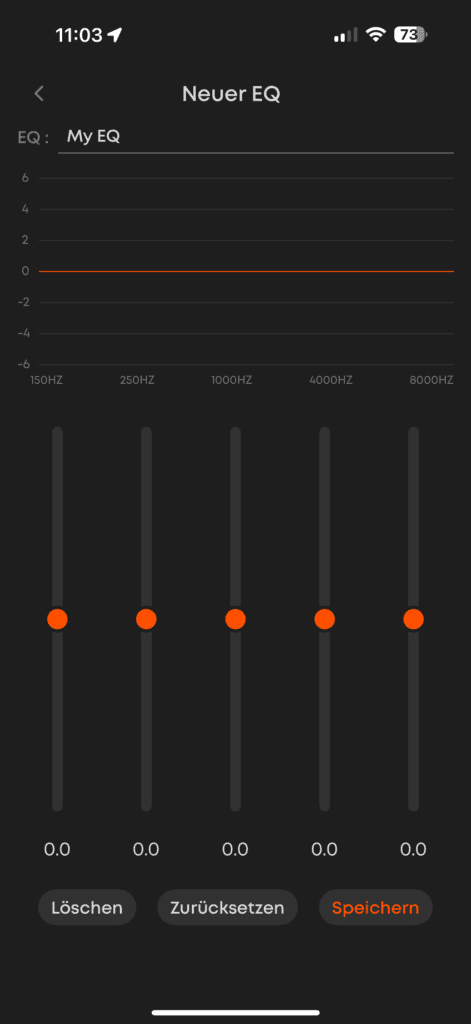

Konfigurierbare Deadzones (Software)

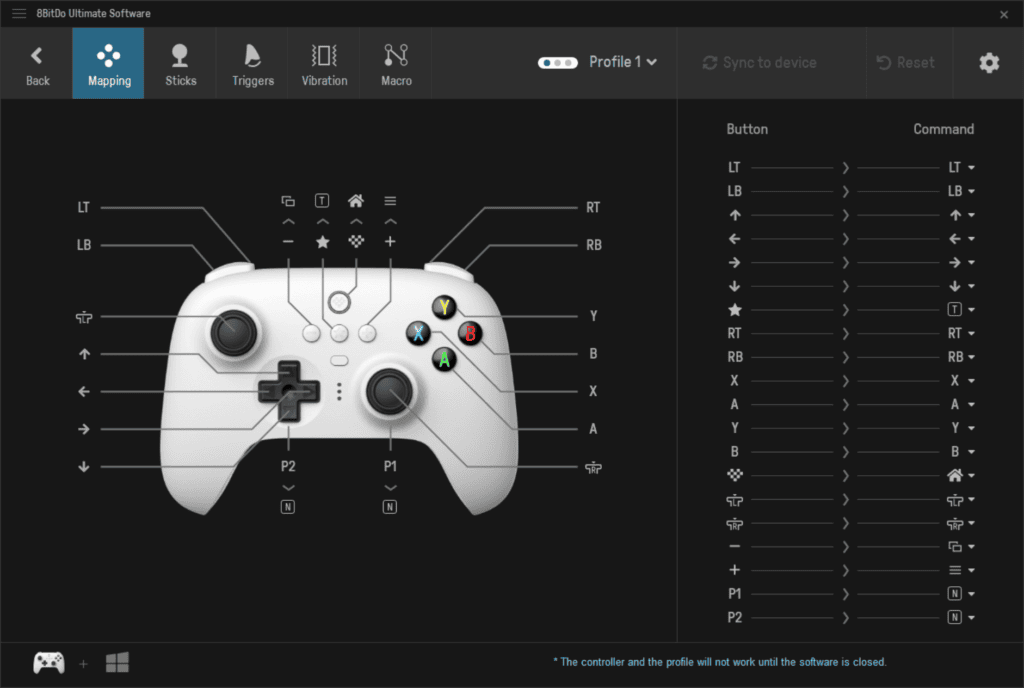

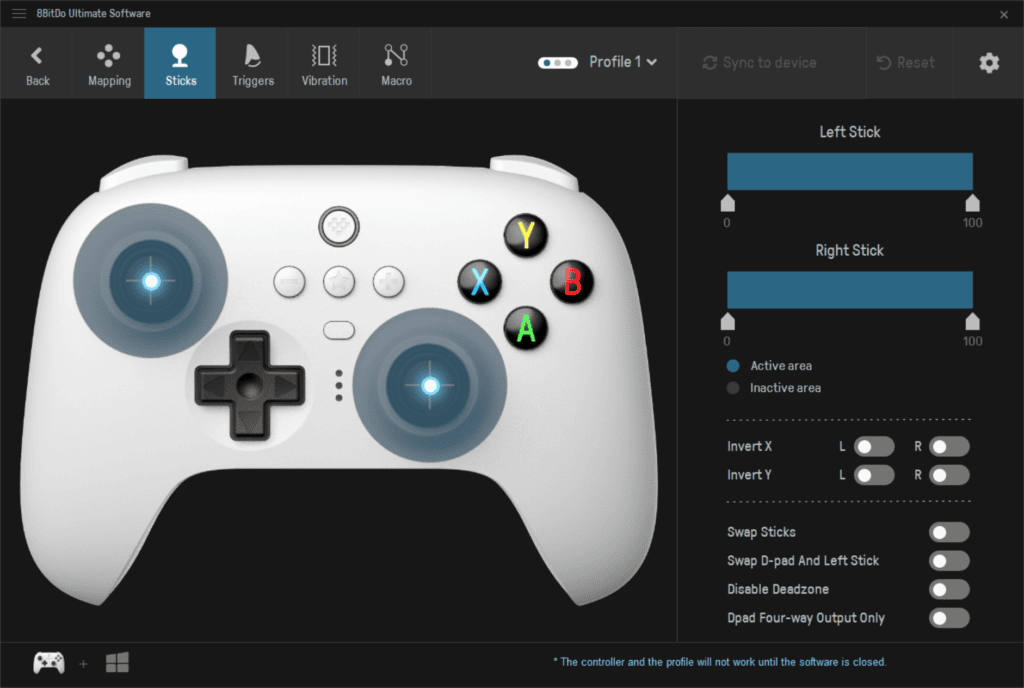

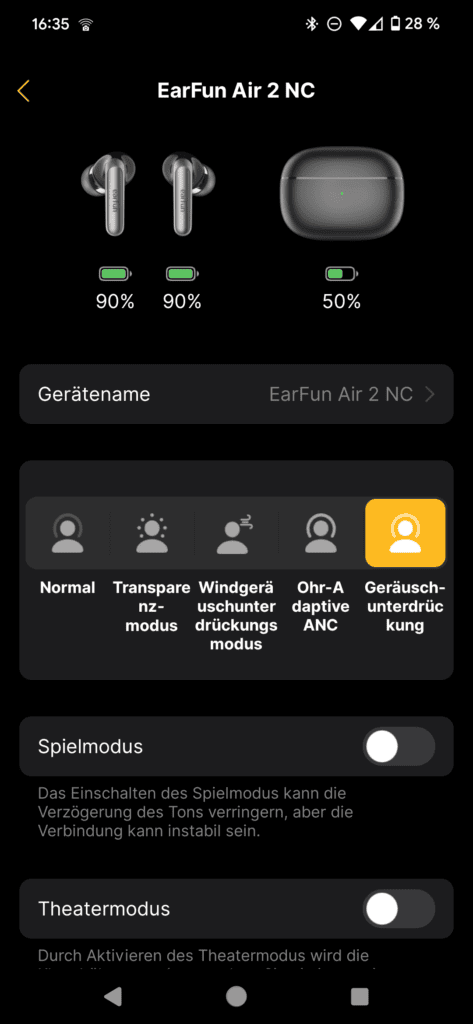

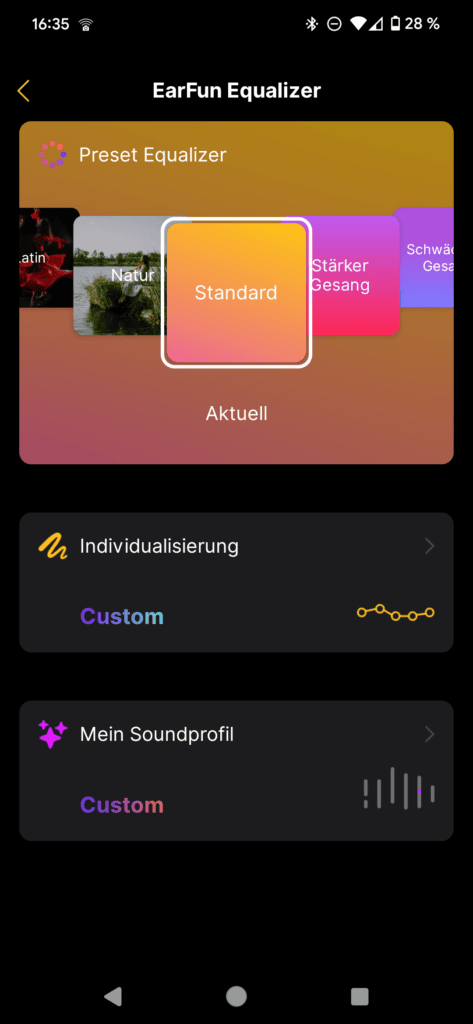

Mit der Software von 8bitdo lassen sich alle Tasten des Controllers neu belegen, Makros aufzeichnen und die Deadzones konfigurieren.

Du kannst anpassen, wie sensibel die Joysticks und analogen Schultertasten reagieren sollen. Auch die Stärke der Vibration lässt sich einstellen.

Diese Konfigurationen werden direkt auf dem Controller gespeichert und benötigen, einmal gespeichert, keine aktive Software im Hintergrund. Leider scheinen diese Profile im Bluetooth-Modus jedoch nicht zu funktionieren.

In der Praxis

Der 8bitdo Ultimate ist in der Praxis ein erfreulich guter Controller.

Die Tasten des Controllers fühlen sich präzise und sauber an. In dieser Hinsicht erreicht er das Niveau eines offiziellen Controllers von Microsoft oder Sony.

Das D-Pad ist vielleicht etwas schwammig – ein Problem, das viele Controller haben. Dennoch ist es für aktuelle Spiele völlig ausreichend und besser als bei vielen anderen günstigen Controllern.

Die analogen Trigger haben einen angenehmen Widerstand und laufen sehr weich und gleichmäßig. Sie setzen ebenfalls auf die Hall-Effekt-Technik. Ähnlich verhalten sich die Joysticks: Sie reagieren präzise selbst auf kleinste Bewegungen und laufen sehr geschmeidig. Anfangs mag dies ungewohnt sein, doch nach einer Eingewöhnungsphase erreicht man mit dem 8bitdo Ultimate eine Präzision, die über dem Niveau eines herkömmlichen Xbox-Controllers liegt.

Fazit

Ich halte den 8bitdo Ultimate 2.4G Wireless Controller mit Hall-Effekt-Joysticks für einen sehr guten Controller!

Es ist etwas schade, dass der USB-Empfänger bei mir nicht funktionierte, und allgemein scheint es gelegentlich Qualitätsprobleme zu geben. Dennoch ist der 8bitdo Ultimate prinzipiell ein großartiger Controller.

Der Controller liegt gut in der Hand, die Tasten haben einen ausgezeichneten Druckpunkt, und die Hall-Effekt-Joysticks sowie Schultertasten sind hervorragend.

Auch via Bluetooth macht es Spaß, den Controller zu nutzen. Die Akkulaufzeit ist zwar nicht überragend, aber dank der Dockingstation kein großes Problem.

Kurzum: Für etwa 40 € wirst du kaum einen besseren Controller finden als den 8bitdo Ultimate 2.4G Wireless Controller mit Hall-Effekt-Joysticks.