Es ist mal wieder so weit: Apple hat ein neues iPhone auf den Markt gebracht. Das iPhone 16 Pro bzw. die Pro-Max-Version ist dabei auf den ersten Blick kein großer Sprung verglichen mit dem iPhone 15 Pro.

Wir haben ein minimal größeres Display, mehr Leistung und die üblichen Detailverbesserungen bei der Kamera usw. Allerdings, gerade durch iOS 18, gefällt mir das iPhone 16 Pro Max dennoch sehr gut!

Schauen wir uns das iPhone 16 Pro Max einmal im vollständigen Test an!

Hochwertige Haptik

Haptisch ist das iPhone 16 Pro Max mit seinem Titanrahmen ohne Frage eines der wertigsten Smartphones auf dem Markt.

Dieses fühlt sich auch im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra oder dem Google Pixel 9 Pro XL noch ein gutes Stück wertiger und „massiver“ an. Allerdings ist das Handgefühl +- identisch zum Vorgänger.

Dabei ist das Display minimal gewachsen. So misst dieses beim Pro Max nun 6,9 Zoll (verglichen mit 6,7 Zoll beim 15 Pro Max). Dabei ist das Smartphone aber kaum breiter geworden.

- iPhone 16 Pro Max: 77,6 mm breit – 8,3 mm dick

- iPhone 15 Pro Max: 76,7 mm breit – 8,3 mm dick

- Samsung Galaxy S24 Ultra: 79 mm breit – 8,6 mm dick

- Google Pixel 9 Pro XL: 76,6 mm breit – 8,5 mm dick

Mit einer Breite von 77,6 mm ist das iPhone 16 Pro Max schon ein ziemlicher Brocken. Dabei setzt es auf ein recht „blockiges“ Format. Die Rückseite ist nicht abgerundet, entsprechend fühlt sich das Smartphone in der Hand auch recht groß an.

Ein noch größeres Display

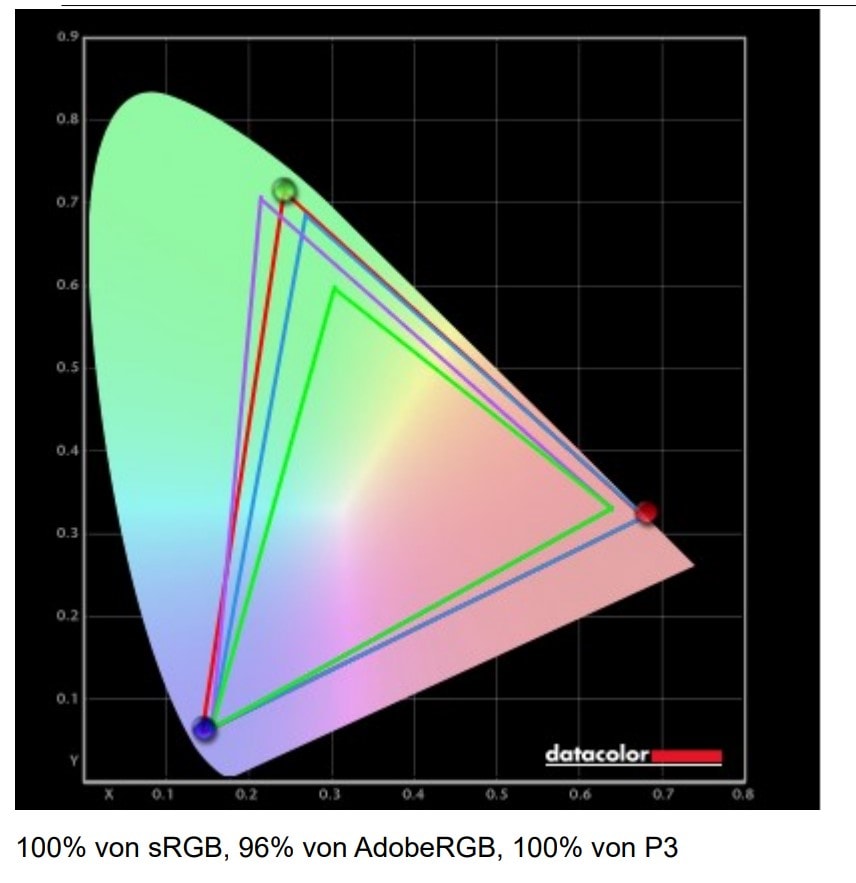

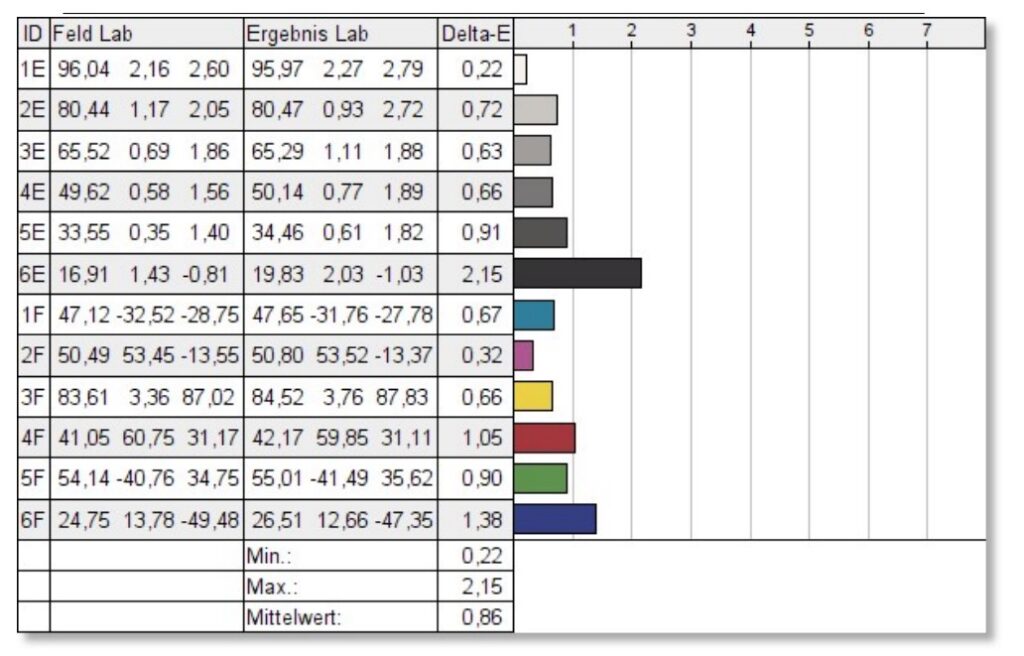

Das iPhone 16 Pro Max hat ein 6,9 Zoll LTPO OLED-Display, das mit 2868 x 1320 Pixeln auflöst.

Qualitativ ist das Display, wie von Apple gewohnt, hervorragend! Es ist +- auf dem gleichen Level wie die Displays anderer High-End-Smartphones, wie dem S24 Ultra oder Google Pixel 9 Pro XL. Gerade was die Farbtreue angeht, ist das Display hervorragend.

Allerdings ist die maximale Helligkeit etwas niedriger als gerade beim Pixel 9 Pro XL und entsprechend die Ablesbarkeit im Freien minimal schlechter.

Dennoch ist dies Meckern auf sehr hohem Niveau. Die Displays aller High-End-Smartphones sind fantastisch!

Lautsprecher

Apple ist extrem gut darin, starke Lautsprecher in seinen Geräten zu verbauen, und hier stellt das iPhone keine Ausnahme dar.

Qualitativ sind dies die besten Lautsprecher, die ich je in einem Smartphone gehört habe! Es ist einfach beeindruckend, wie das iPhone 16 Pro Max einen recht großen Klang erzeugen kann und sogar etwas Bass besitzt.

Damit klingt es besser als viele Notebooks und auch leicht besser als das Pixel 9 Pro XL oder das Samsung S24 Ultra.

Wie gut sind die Kameras?

Das iPhone 16 Pro Max besitzt wie üblich drei Kameramodule:

- Hauptkamera: 48 Megapixel – f/1.78 – Sony IMX903

- Weitwinkelkamera: 48 Megapixel – f/2.2 – Sony IMX972

- Zoom-Kamera: 12 Megapixel – f/2.8

Damit haben sowohl die Hauptkamera als auch die Weitwinkelkamera ein Sensor-Upgrade erhalten. Zwar ist der IMX903 mit 1/1,3 Zoll weiterhin genauso groß wie beim iPhone 15 Pro Max, soll aber eine leicht bessere Qualität liefern.

Wie beim iPhone üblich, liefert auch das 16 Pro Max von Haus aus sehr neutrale Fotos, die sehr gut ausgeleuchtet sind, mit hoher Dynamik und guter Detaildarstellung. Teils neigt das iPhone aber zu vergleichsweise kühlen Bildern.

Dies sehen wir vor allem im Vergleich zum Samsung Galaxy S24 Ultra oder dem Google Pixel 9 Pro XL.

So produziert das iPhone deutlich kühlere Bilder und gerade im Vergleich zum S24 Ultra auch deutlich weniger stark gesättigte Farben. Am Ende ist dies aber natürlich Geschmackssache.

Tendenziell würde ich aber die Bilder des Google Pixel 9 Pro XL etwas vorziehen, außer bei der Weitwinkelkamera, die beim iPhone richtig gut ist.

Sehr gut ist auch die Video-Funktion! Hier kann das iPhone locker die anderen schlagen.

Eine herausragende Leistung

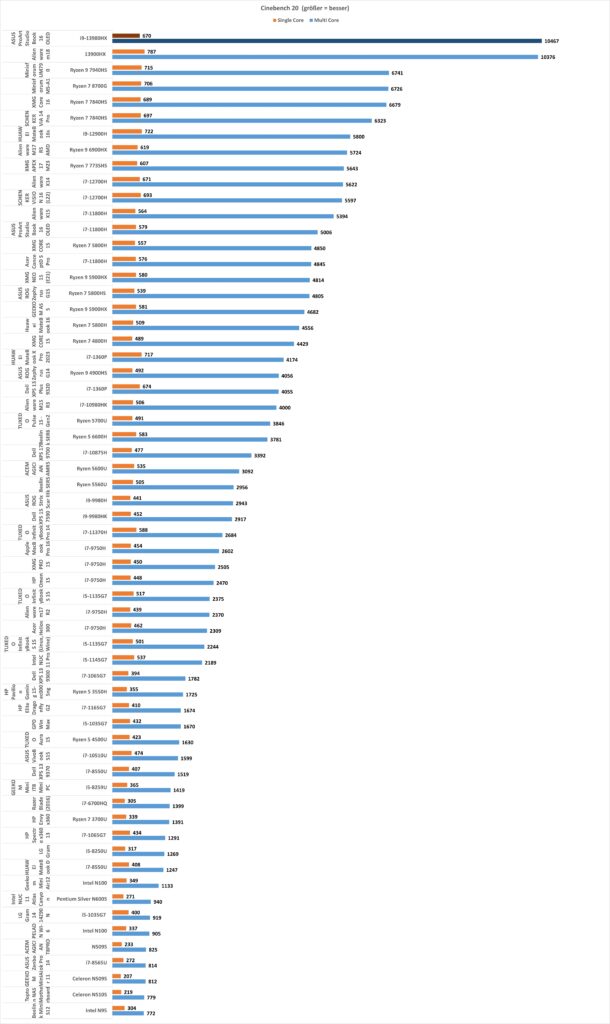

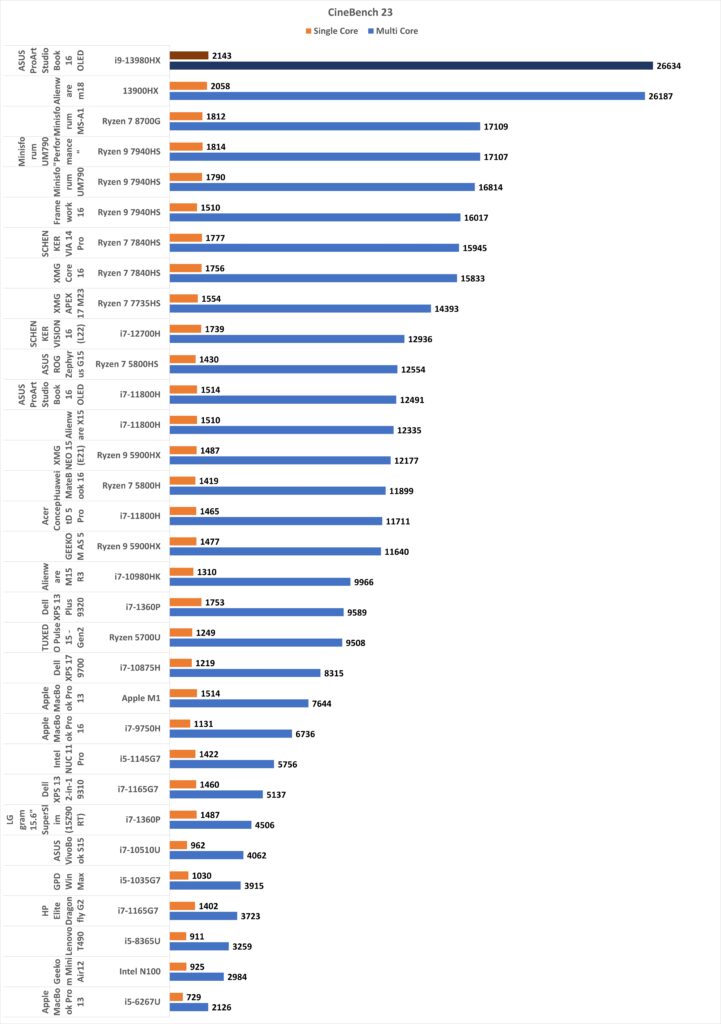

Eine große Stärke der iPhones ist Apples eigener Prozessor, hier in Version „A18 Pro“. So ist das iPhone 16 Pro Max trotz der „nur“ 6 Kerne das schnellste Smartphone auf dem Markt.

Dass die Benutzeroberfläche schnell läuft, ist keine Überraschung, selbiges gilt auch für die üblichen Apps wie Facebook, Instagram usw. Hier ist das iPhone 16 Pro Max einfach ziemlich perfekt.

Auch die Kamera reagiert bei schnellen Bildern hintereinander sehr schnell und reaktionsfreudig.

Allerdings gibt es für iOS auch Anwendungen und Spiele, die wirklich die Leistung des Chips ausreizen, wie z. B. Resident Evil Village.

Dieses läuft auch gut auf dem iPhone 16 Pro Max. Klar, wir haben hier nicht die Grafik wie auf einem modernen PC oder der PS5, aber hey, ein „vollwertiges“ Spiel, das auf einem Smartphone so gut aussieht und läuft, ist schon beeindruckend.

Gute Akkulaufzeit

Die „Max“-Modelle der iPhones hatten immer schon eine recht gute Akkulaufzeit. Dies gilt auch für das iPhone 16 Pro Max.

So kann dieses trotz seines Akkus, der „nur“ 4685 mAh hat, beispielsweise das S24 Ultra und auch das Pixel 9 Pro XL bei mir in der Praxis bei der Laufzeit übertreffen.

Trotz eines von mir eingestellten Ladelimits von 80 % komme ich locker mit dem iPhone durch den Tag und würde sogar knapp einen zweiten Tag schaffen – super!

Teuer wie eh und je

Mittlerweile sind alle High-End-Smartphones sehr teuer. Da ist das iPhone 16 Pro Max keine Ausnahme, ganz im Gegenteil.

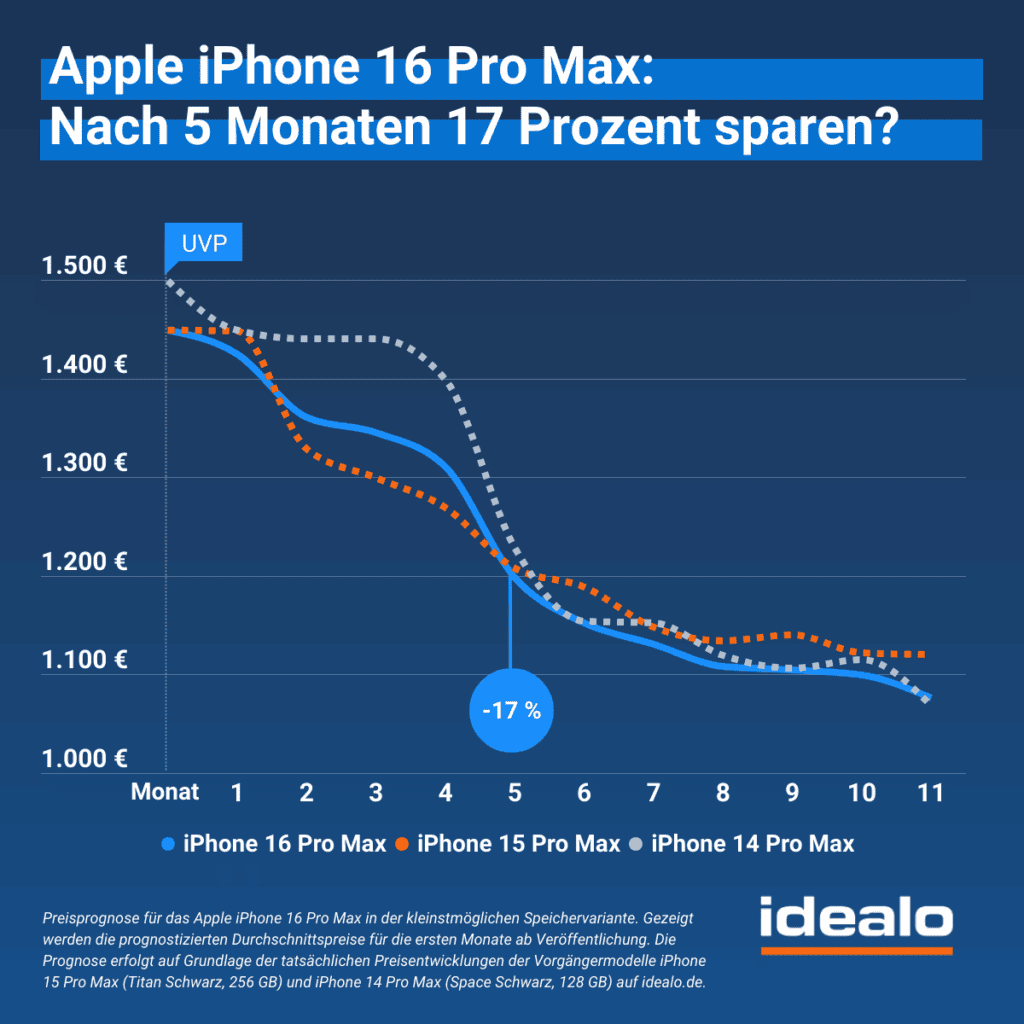

Für das 256-GB-Modell werden satte 1449 € fällig, für 512 GB gleich 1699 € – autsch!

Dabei ist das iPhone leider oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es sehen will, sehr preisstabil.

Nach der Analyse von Idealo sinkt der Preis des iPhones „Max“ im Schnitt um lediglich 17 % nach fünf Monaten. Zum Vergleich: Samsung „Ultra“-Smartphones werden nach fünf Monaten im Schnitt 30 % günstiger.

Allerdings ist im Gegenzug auch der Wiederverkaufswert des iPhones tendenziell sehr hoch.

Fazit zum iPhone 16 Pro Max

Die diesjährigen Smartphones sind alle keine ganz einfache Sache, ob nun S24 Ultra von Samsung, Pixel 9 Pro XL von Google oder auch unser iPhone 16 Pro Max.

Offen gesagt hat sich hier nicht viel getan im Vergleich zum 15 Pro Max, und völlig neutral betrachtet wäre das 15 Pro Max, wenn du es zu einem fairen Preis bekommst, der bessere Deal.

Allerdings soll dies nicht heißen, dass das iPhone 16 Pro Max ein schlechtes Smartphone ist. Ganz im Gegenteil: Dieses ist mit iOS 18 hervorragend, mit den vielen neuen Personalisierungsoptionen.

Technisch ist das iPhone 16 Pro Max Weltklasse. Das Display ist hervorragend, die Leistung des A18 Pro ist Weltklasse, der Akku stark, und nicht zuletzt machen auch die Kameras einen sehr guten Job.

Für Fotos bevorzuge ich zugegeben weiterhin das Samsung Galaxy S24 Ultra oder das Pixel 9 Pro XL, welche aus meiner Sicht etwas schönere Bilder produzieren. Das iPhone 16 Pro Max neigt zu etwas „flachen“ und sterilen Bildern.

Allerdings sind dies auch die so ziemlich besten Foto-Smartphones. Bei Videos hingegen kann niemand das iPhone schlagen.

Ähnliches gilt auch für die Leistung. Der Apple A18 Pro sorgt für eine Leistung, die weit über dem liegt, was man eigentlich in einem Smartphone benötigt.

Dabei ist das iPhone 16 Pro Max aber genau genommen noch nicht vollständig. Es fehlen noch Apples KI-Features, die noch nachgereicht werden. Glaubst du, dass diese groß relevant sind? Nö.

Auch beim S24 Ultra oder Google Pixel ist der ganze KI-Kram höchstens ein netter Bonus.

Dennoch muss mein Fazit unterm Strich positiv sein! Wir haben hier ein Top-iPhone ohne Schwächen, welches mit iOS 18 gerade für Android-Umsteiger spannender ist, denn je.