AOC bietet mit dem U27B3AF einen günstigen 4K-Office-Monitor an, der dennoch mit hervorragender Bildqualität punkten soll. So erreicht dieser eine 125 % Abdeckung des sRGB-Farbraums und 95 % von DCI-P3 sowie AdobeRGB. Hinzu kommt eine ordentliche Helligkeit von 350 cd/m². Für einen Monitor in der 200 €-Preisklasse liest sich das absolut fantastisch!

Sollten sich diese Werte in der Praxis bewahrheiten, wäre der AOC U27B3AF nicht nur für Office-Anwendungen gut geeignet, sondern auch einer der günstigsten Monitore, die hervorragend für Foto- und Videobearbeitung geeignet sind. Finden wir dies im Test des AOC U27B3AF heraus! An dieser Stelle vielen Dank an AOC für das Zurverfügungstellen des U27B3AF für diesen Test.

Der U27B3AF von AOC im Test

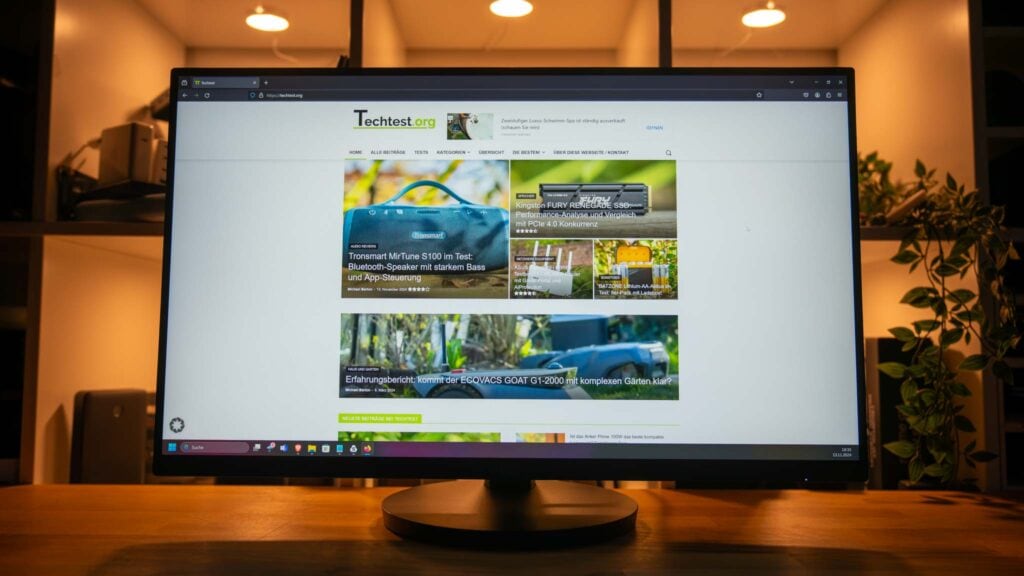

Was das Design und das Gehäuse angeht, ist der U27B3AF ein extrem einfacher Monitor! Es ist hier klar ersichtlich, dass der U27B3AF auf Preis/Leistung optimiert ist.

So ist das Gehäuse aus sehr einfachem Kunststoff gefertigt und die Halterung für den Standfuß ist extrem simpel. Der Standfuß wird einfach an den Monitor geschraubt.

Sicherlich stabil, aber weniger elegant als bei den meisten modernen Monitoren, bei denen der Standfuß über einen Schnellverschluss verbunden wird.

Allerdings gibt es am Monitor und dessen Gehäuse nichts auszusetzen. Die Rahmen des Monitors sind sehr schön schmal und die Höhenverstellung des Standfußes funktioniert gut. Der Monitor lässt sich nur in der Höhe und im Winkel verstellen. Ein vertikales Ausrichten ist nicht möglich. Möchtest du dies, kannst du eine VESA-kompatible Halterung verwenden.

Anschlüsse des U27B3AF

Folgende Anschlüsse besitzt der U27B3AF:

- 2x HDMI 2.0

- 1x DisplayPort 1.4

- 1x 3,5 mm Audio-Ausgang

Wir haben hier eine recht einfache Ausstattung an Anschlüssen. 2x HDMI und 1x DisplayPort sind ausreichend.

Allerdings wäre ein USB-C-Port durchaus noch nett gewesen, aber in dieser Preisklasse auch nicht selbstverständlich. Das Netzteil ist im AOC U27B3AF integriert.

Traurige Lautsprecher

Im U27B3AF ist auch ein Lautsprecher verbaut. Diesen hätte sich AOC aber auch sparen können. Ich habe schon lange nicht mehr so einen dünnen und traurig klingenden Lautsprecher gehört wie hier. Jedes Smartphone klingt 10x besser als der U27B3AF.

Panel, Auflösung und Bildwiederholungsrate

AOC U27B3AF

- 27″ (68,6 cm)

- 3840×2160 Pixel

- 60 Hz

- IPS

- 10-Bit-Panel

- 350 cd/m²

- 000:1 Kontrast

Das Wichtigste am AOC U27B3AF ist die Auflösung. Es handelt sich hier um einen 27 Zoll „4K“-Monitor. Damit hat dieser eine Pixeldichte von satten 163 PPI, wodurch das Bild des Monitors sehr scharf ist.

Leider haben wir jedoch nur 60 Hz, was diesen Monitor weniger für Gaming geeignet macht und ihn eher als Office/Media-Monitor positioniert. Erfreulicherweise ist die Helligkeit mit 350 cd/m² sehr gut.

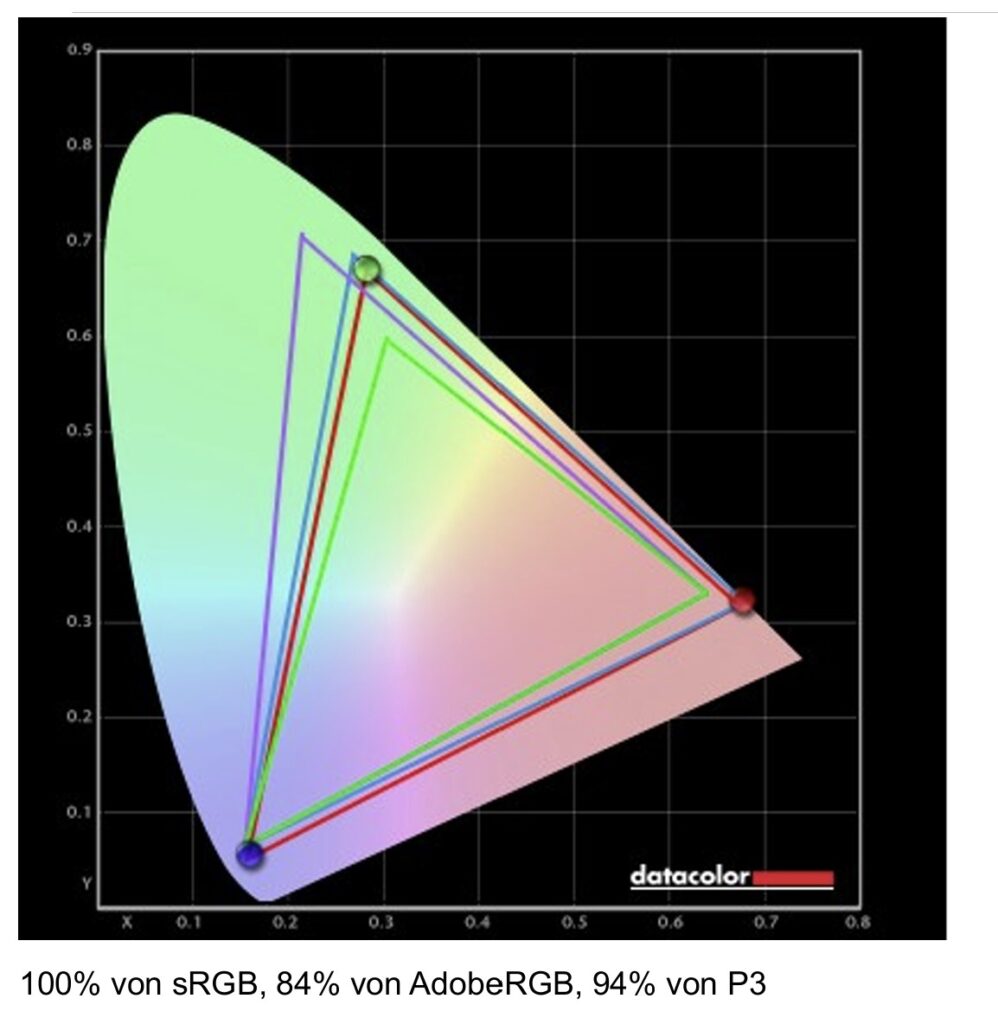

Farbraumabdeckung

Die Farbraumabdeckung war für mich einer der spannendsten Punkte beim U27B3AF. Denn AOC wirbt mit 125 % sRGB, 95 % AdobeRGB und 95 % DCI-P3 Farbraumabdeckung, was für einen Monitor dieser Preisklasse ziemlich fantastisch wäre. Aber wie sieht es in der Praxis aus?

Leider kann ich diese Werte nicht ganz bestätigen. Ich konnte 100 % sRGB, 84 % AdobeRGB und 94 % DCI-P3 messen. Wichtig: Mein Messgerät zeigt keine Werte über 100 %, die sRGB-Farbraumabdeckung könnte also noch höher liegen. Besonders bei AdobeRGB liegen wir etwas unter der Herstellerangabe, was schade ist.

Allerdings sind 84 % AdobeRGB und 94 % DCI-P3 keine schlechten Werte – ganz im Gegenteil! Für einen Monitor dieser Klasse sind das exzellente Werte, die ihn auch für Foto- und Videobearbeitung auf einem semi-professionellen Level interessant machen.

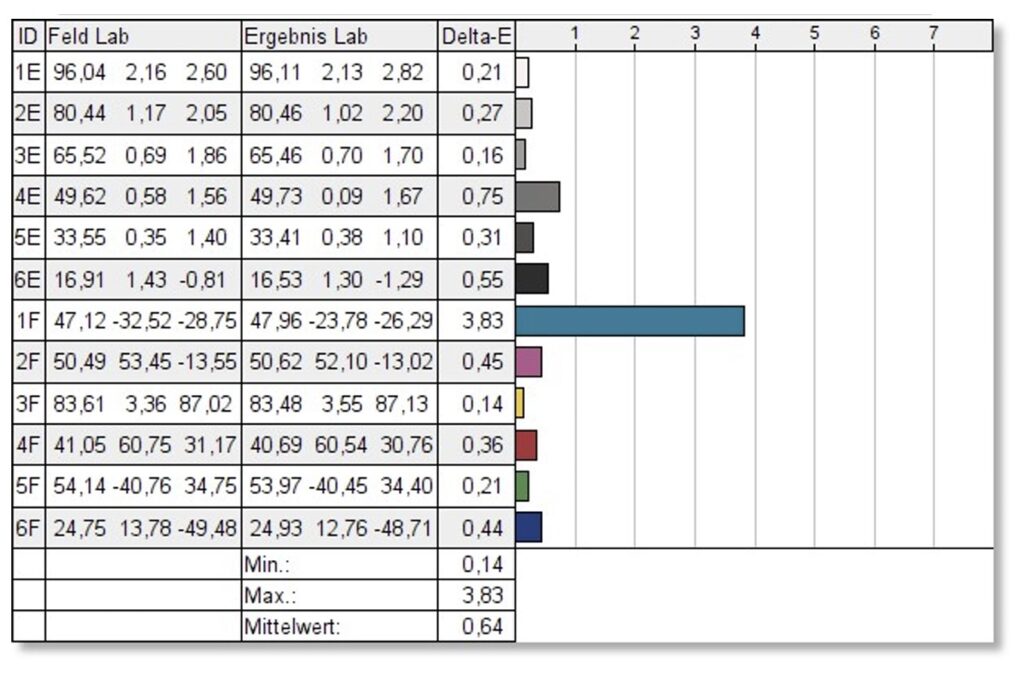

Kalibrierung des U27B3AF

Bei der Foto-/Videobearbeitung ist die Kalibrierung fast noch wichtiger als der Farbumfang. Von Haus aus war der Monitor bei mir etwas warm eingestellt.

So erreichte der Monitor ein Delta E von 1,55 im Durchschnitt. Das ist nicht furchtbar, aber sicherlich auch nicht perfekt. Besser wird es, wenn du den Monitor auf das Farbprofil „User“ stellst (Rot, Grün und Blau = 50). Dann verbessert sich die Kalibrierung auf ein Delta E von 0,64 im Durchschnitt, was sehr gut ist.

Somit ist der AOC U27B3AF gut für Foto- und Videobearbeitung oder Betrachtung geeignet, gerade auch in Kombination mit der hohen Auflösung.

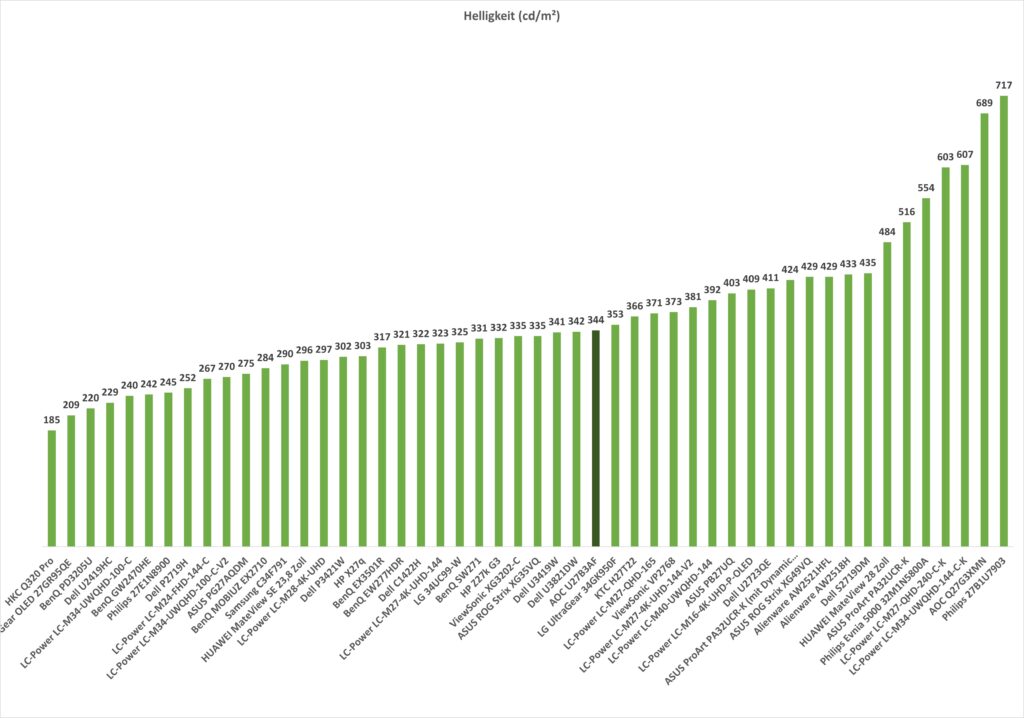

Hohe Helligkeit, nach anfänglichen Problemen

Bei der Helligkeit wirbt AOC mit soliden 350 cd/m². Das ist in der Theorie mehr als ausreichend für fast sämtliche Innenräume, gerade in Kombination mit der guten matten Beschichtung. Hier hatte ich anfangs jedoch etwas Probleme, die volle Helligkeit zu erreichen. Trotz einer 100 % eingestellten Helligkeit schaffte der Monitor „nur“ 273 cd/m². Nicht übel, aber doch ein gutes Stück unter der Herstellerangabe.

Nach dem Einstellen des Farbmodus „User“ konnte ich allerdings einen höheren Wert messen. So erreichte der Monitor 344 cd/m², was ausreichend dicht an der Herstellerangabe von 350 cd/m² liegt. Damit hat der Monitor eine gute Helligkeit. Die Ausleuchtung des Bildes ist im Übrigen OK – viel besser als ich bei einem Monitor dieser Klasse erwartet hätte. Hier gibt es keinen Grund für Kritik.

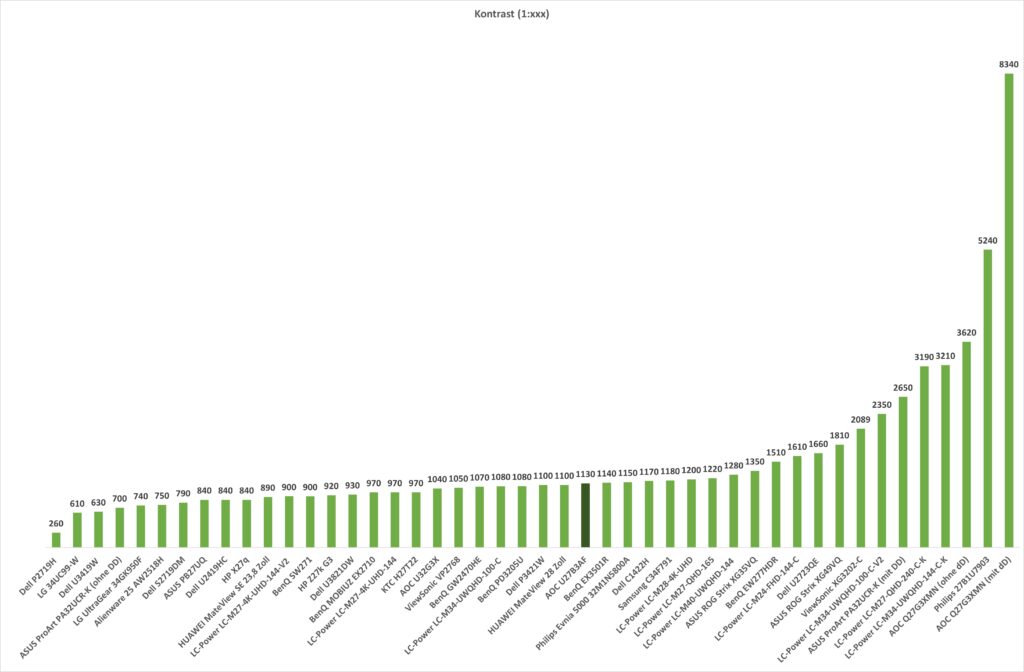

Standard-Kontrast

Beim Kontrast haben wir die übliche Herstellerangabe von 1000:1. Die meisten IPS-Panels ohne dynamisches Dimmen oder andere Sonderfunktionen erreichen einen Kontrast von ziemlich genau 1000:1.

Dies gilt auch für den AOC U27B3AF, der im Test mit 1130:1 knapp über der Herstellerangabe lag. Effektiv ist das ein akzeptabler Kontrast. Mehr gibt es nur mit VA-Panels, OLED-Panels oder dynamischem Dimmen.

Starkes Bild in der Praxis

Der positive Eindruck der Messwerte bestätigt sich auch in der Praxis. Das Bild des U27B3AF ist wunderbar scharf, brillant und recht „leuchtend“ – letztes durch eine Mischung aus der doch recht guten Helligkeit und Farbdarstellung. Daher ist der Monitor für Office-Anwendungen, generelles Webbrowsen und auch in einem gewissen Rahmen auch für Foto- und Videobearbeitung gut geeignet.

Wirkliche Nachteile in der Praxis am Bild des Monitors sind mir keine aufgefallen. Der Kontrast ist ziemlich mittelmäßig, wie bei einem normalen IPS-Monitor, aber generell war das Bild sehr stimmig. Etwas schade sind natürlich die 60 Hz, wodurch der Monitor fürs Gaming nur sehr bedingt geeignet ist. Natürlich lassen sich langsamere oder Singleplayer-Spiele gut auf diesem Monitor spielen, die Reaktionszeiten sind „OK“, aber es ist absolut kein „Gaming-First“-Monitor.

In dieser Preisklasse ist das auch nicht zu erwarten, zumindest mit 4K-Auflösung. Das OSD ist soweit in Ordnung. Die Steuerung über die Tasten am Monitor ist zwar teils etwas nervig, ein Joystick ist hier angenehmer, aber prinzipiell ist das OSD gelungen.

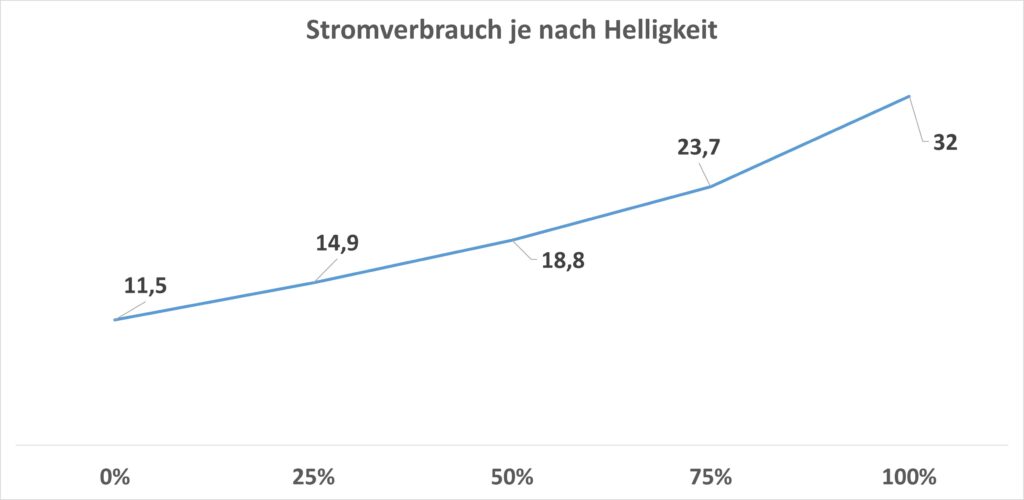

Stromverbrauch

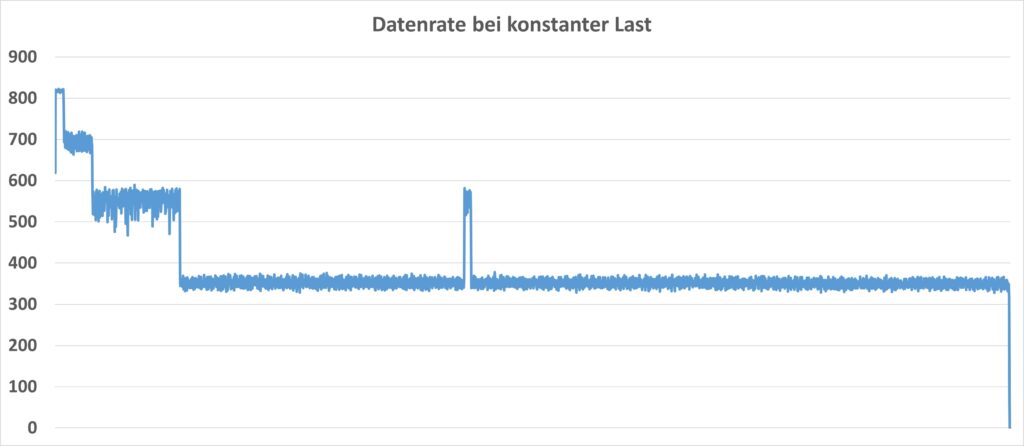

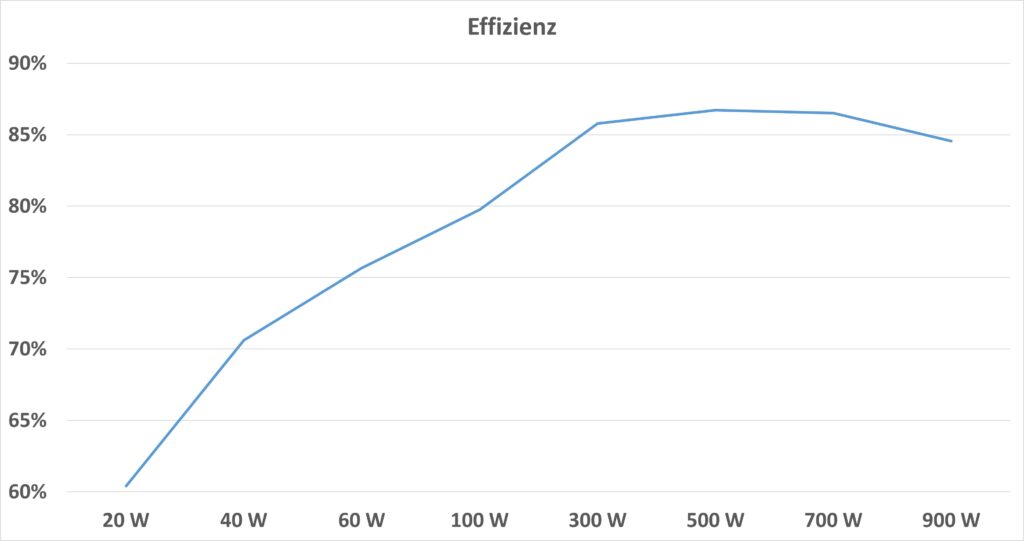

Wie bei den meisten Monitoren schwankt auch beim AOC U27B3AF die Leistungsaufnahme je nach eingestellter Helligkeit. Der Bildschirminhalt hat keinen großen Einfluss auf die Leistungsaufnahme.

Beim AOC U27B3AF schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 11,5 W und 32 W. 32 W bei voller Helligkeit ist ein angemessener Stromverbrauch für einen Monitor dieser Größe, Helligkeit und Auflösung.

Fazit

Der AOC U27B3AF ist ein hervorragender Monitor in seiner Klasse! Für ca. 210 € erhältst du einen mehr als soliden 4K-27-Zoll-Monitor. Dieser bietet mit bis zu 344 cd/m² ein helles Bild, gute Farbqualität und eine exzellente Kalibrierung. So erreichte der Monitor starke 100 % sRGB-Farbraumabdeckung, 94 % DCI-P3 und 84 % AdobeRGB. Damit ist er sowohl für Office-Arbeiten als auch für semi-professionelle Foto- und Videobearbeitung gut geeignet.

Wir haben zwar leider kein USB-C und „nur“ 60 Hz, weshalb der Monitor auch weniger fürs Gaming geeignet ist, aber abgesehen davon ist dieser sehr stark, vor allem wenn wir den Preis von ca. 210 € bedenken.