Anker hat Mitte 2025 einige neue Ladegeräte und Powerbanks auf den Markt gebracht. Besonders spannend aus meiner Sicht ist hier das Anker A2155 Nano Ladegerät 130 W mit 6 Ports.

So haben wir hier ein Ladegerät im „Desktop-Style“ Formfaktor, welches aber extrem kompakt und klein ist, passend zum „Nano“ Branding. Damit ist dieses ideal für den Nachttisch oder Reisende, die ein besonders kleines Ladegerät mit vielen Ports suchen.

Aber wie sieht es in der Praxis aus? Ist hier das A2155 so gut, wie es auf dem ersten Blick aussieht? Finden wir es heraus!

Das Anker A2155 Nano Ladegerät 130 W mit 6 Ports im Test

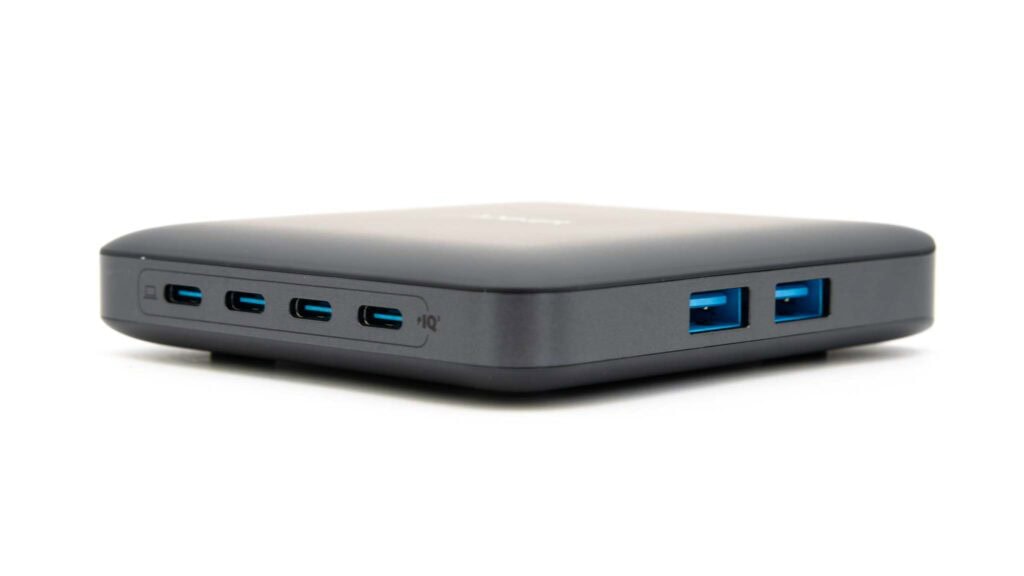

Das Anker A2155 Nano Ladegerät 130 W ist, was das Design angeht, ein wirklich schönes und fast schon edles Ladegerät.

Aber das wirklich Besondere ist der Formfaktor. So haben wir hier ein Ladegerät im „Desktop-Style“-Formfaktor. Dieses wird also über ein Kabel mit der Steckdose verbunden und kann daher frei auf einem Tisch platziert werden. Ideal für den Schreibtisch oder Nachttisch.

Dabei ist das Ladegerät für die Leistung von 130 W und 6 Ports extrem kompakt. Dieses misst gerade einmal 93 x 98 x 19 mm und bringt 318 g auf die Waage.

Damit ist das Ladegerät so kompakt, dass Anker nicht einmal alle USB-Ports auf der Front unterbringen konnte.

So sind auf der Front die 4x USB-C-Ports, die USB-A-Ports wurden aus Platzgründen an die Seite verlagert.

Dabei könnte das Ladegerät gar nicht mehr viel dünner sein, ansonsten wäre es mit den USB-A-Ports schon eng geworden.

Sehr hochwertiges Kabel!

Ein Punkt, den ich normalerweise nicht erwähne, ist das Kabel. Mit im Lieferumfang des Anker Nano Ladegerätes ist natürlich ein passendes Netzkabel.

Grundsätzlich handelt es sich hier um ein „Standard“ C8-Kabel.

Allerdings macht das von Anker beigelegte Kabel einen sehr hochwertigen Eindruck! Es handelt sich hier nicht um ein 0815-Kabel, ganz im Gegenteil. Dafür Daumen hoch!

Die Anschlüsse des Anker Nano Ladegeräts 130 W

Das Ladegerät verfügt über 4 USB-C-Ports auf der Front, wie auch 2 USB-A-Ports an der Seite.

- USB-C 1 – 100 W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A

- USB-C 2 – 65 W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A

- USB-C 3/4 – 20 W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/2,22A

- USB-A 1/2 – 12 W – 5V/2,4A

Der primäre USB-C-Port des Nano Ladegerätes bietet eine Leistung von satten 100 W nach dem USB Power Delivery Standard.

Damit hat dieser genug Leistung sowohl für Smartphones, aber auch für größere Geräte wie Notebooks. Es wäre hier kein Problem, ein MacBook Pro an diesem Ladegerät zu laden.

Der 2. USB-C-Port bietet 65 W nach dem USB-PD-Standard und USB-C 3 und 4 jeweils 20 W.

Die USB-A-Ports bieten nur 5V und maximal 2,4A. Damit reichen diese aber für z.B. Smart-Home-Geräte, Kopfhörer usw.

Keine 12-V-Stufe

Anker verzichtet auch bei diesem Ladegerät auf die 12-V-Spannungsstufe. Diese wird sehr selten genutzt, daher wird das Fehlen dieser Stufe 99,9 % aller Nutzer nicht auffallen.

Hast du allerdings dieses eine spezielle Gerät, das zwingend 12 V braucht, ist das natürlich ein Nachteil.

Umfangreiche PPS-Unterstützung

Erfreulicherweise besitzt das Anker A2155 Nano Ladegerät 130 W mit 6 Ports eine recht umfangreiche Unterstützung für den PPS-Standard. Ein Punkt, wo Anker Ladegeräte früher oftmals etwas geschwächelt haben.

- USB-C 1 – 4,5 – 21 V bei bis zu 5 A

- USB-C 2 – 5 – 11 V bei bis zu 5 A oder 4,5 – 21 V bei bis zu 3 A

- USB-C 3 und 4 – kein PPS

Der primäre USB-C-Port hat mit 4,5 bis 21 V bei bis zu 5 A eine ziemlich perfekte PPS-Abdeckung. Damit kann dieser Port sämtliche Samsung und auch Google Pixel Smartphones schnellladen, welche viel Wert auf PPS legen.

Auch USB-C 2 hat eine sehr gute PPS-Range.

UFCS

Das Ladegerät unterstützt auch den UFCS-Ladestandard mit bis zu 33 W.

Drosselung bei Nutzung mehrerer Ports

Das Ladegerät bietet eine maximale Leistung von 130 W. Entsprechend muss dieses sich drosseln, wenn du mehrere Ports auf einmal nutzt.

Die Drosselung läuft dabei nach einem fixen Schema ab, je nachdem welche Anschlüsse belegt sind.

| USB C 1 | USB C 2 | USB C 3 | USB C 4 | USB A 1 | USB A 2 |

| 100 W | |||||

| 65 W | 65 W | ||||

| 100 W | 20 W | ||||

| 100 W | 20 W | ||||

| 100 W | 12 W | ||||

| 45 W | 20 W | 20 W | 20 W | 12 W | 12 W |

Nutzt du beispielsweise USB-C 1 und 2, werden diese auf jeweils 65 W gedrosselt.

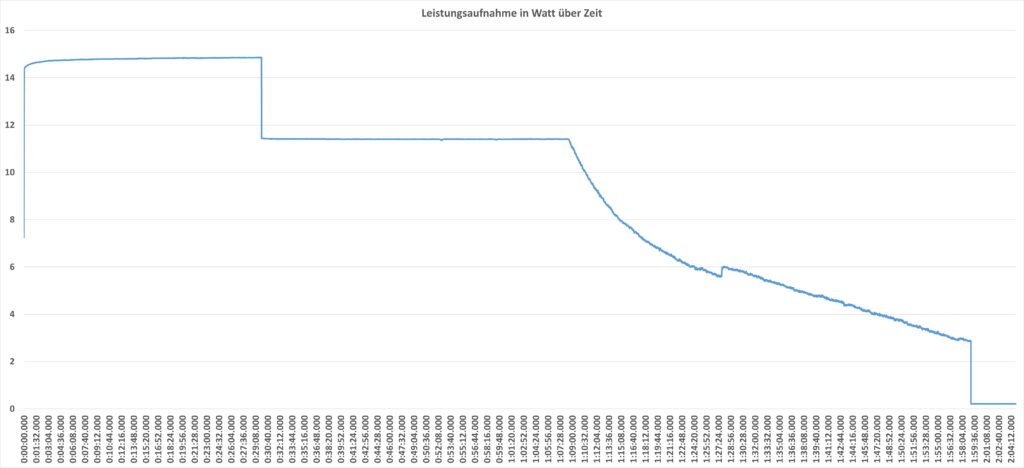

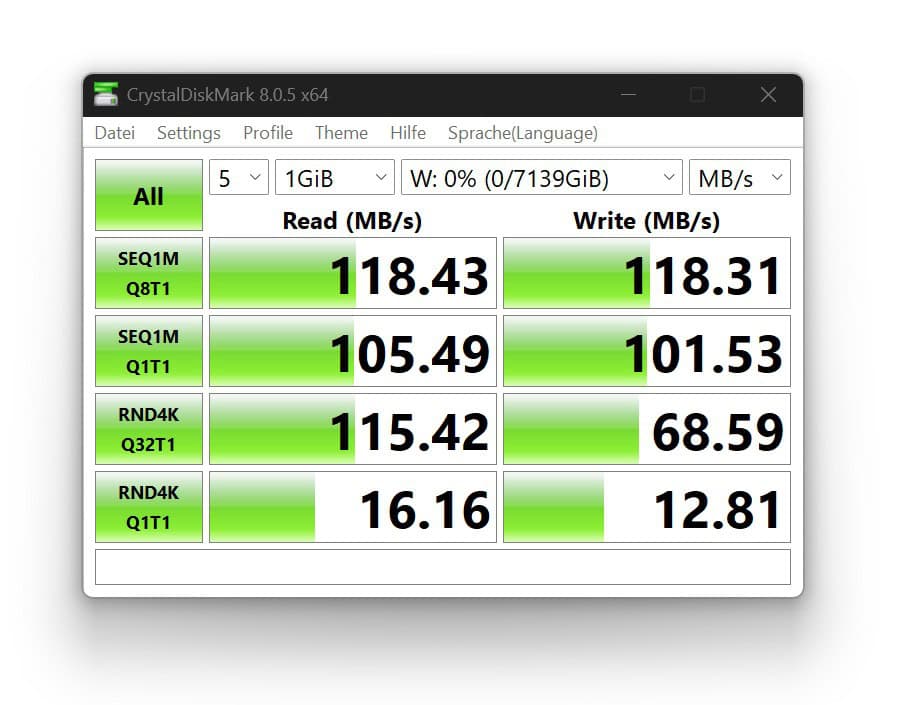

Der Belastungstest

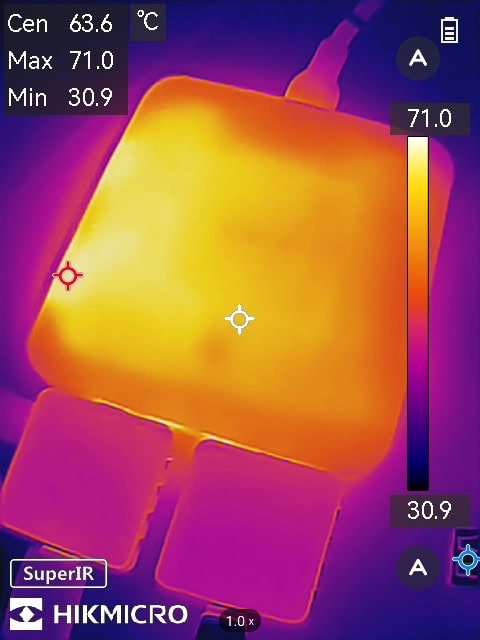

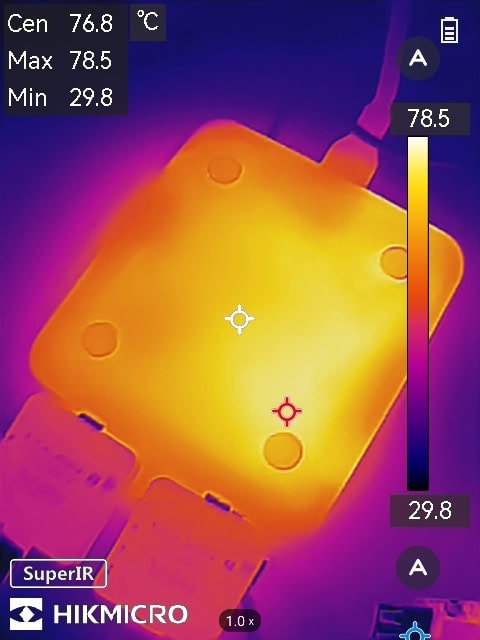

Eine Frage, die ich mir beim Anker Nano Ladegerät 130 W gestellt habe: „Kann dieses Ladegerät konstant 130 W oder auch nur 100 W liefern?“.

Leider werden Ladegeräte und auch Powerbanks mittlerweile oftmals so klein und kompakt gebaut, dass diese nicht konstant die beworbene Leistung liefern können, aufgrund der Hitzeentwicklung.

Wie steht es hier um das Anker Nano 130 W?

Erfreulicherweise sehr gut! Das Ladegerät konnte bei mir im Test konstant 130 W oder auch 120 W liefern.

Dabei erwärmte dieses sich zwar sehr deutlich, teils auf über 70 Grad, aber 70 Grad sind für ein Ladegerät auch nicht super kritisch. Daher: Daumen hoch, das Ladegerät kann konstant liefern, was Anker verspricht.

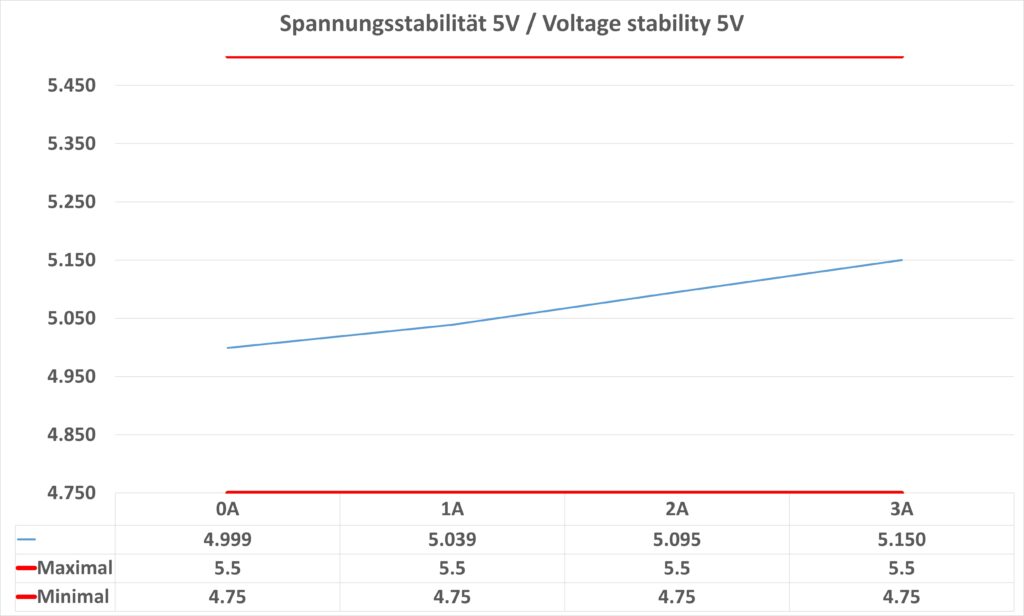

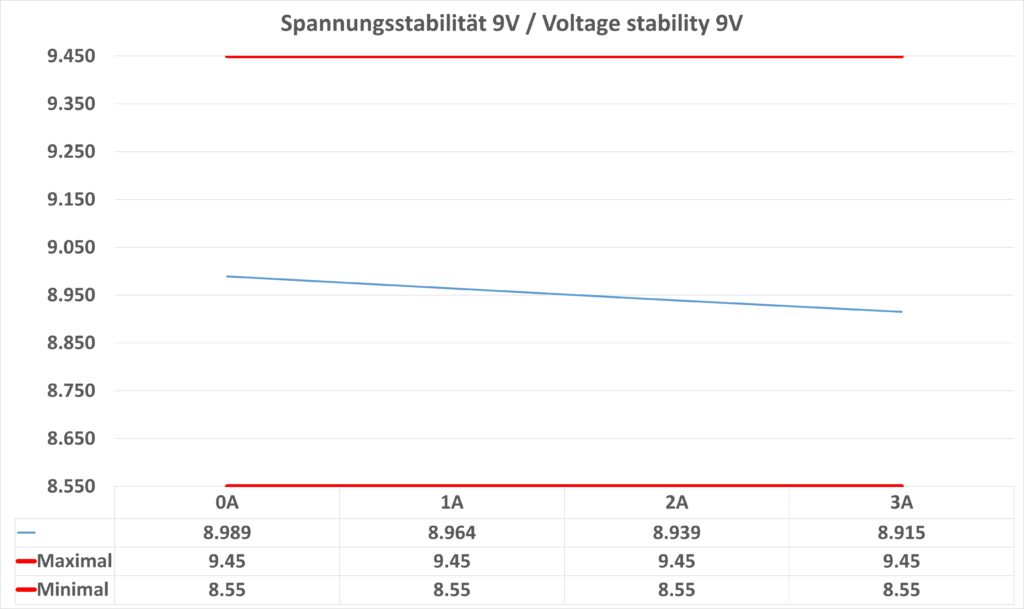

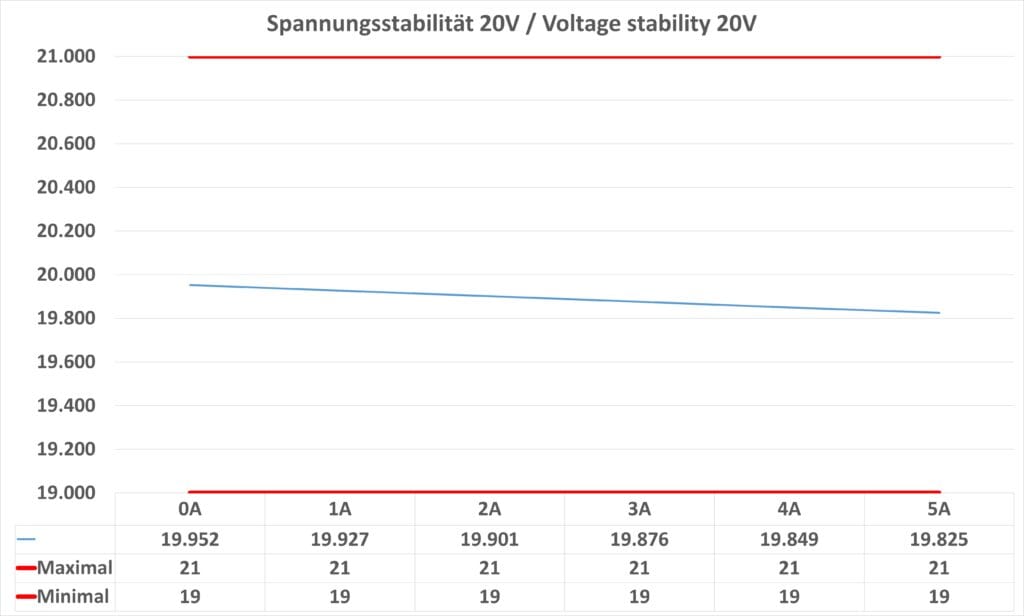

Spannungsstabilität

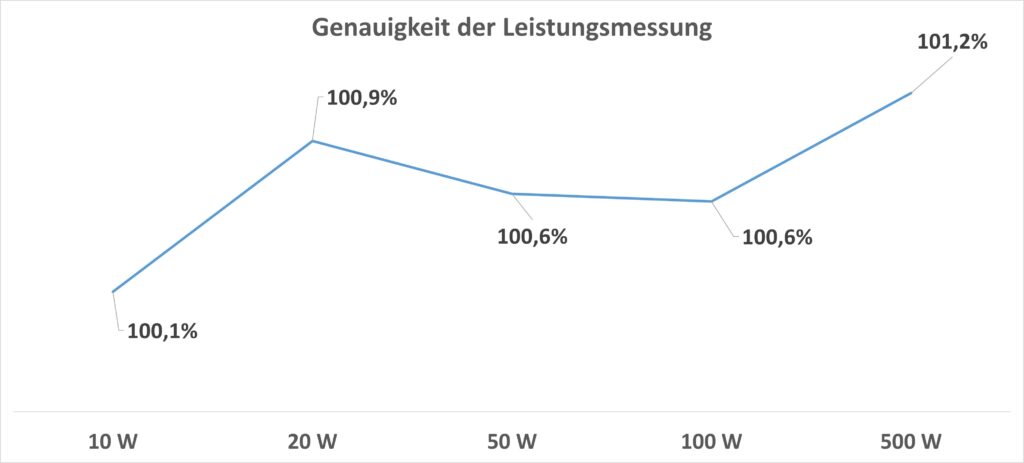

Werfen wir einen Blick auf die generelle Spannungsstabilität des Ladegeräts und des primären USB-C-Ports. So habe ich überprüft, wie sich die Spannung je nach Last verändert. Dies ist in der Praxis nicht ganz so relevant für die Ladegeschwindigkeit, sofern wir hier keine Ausreißer über die Grenzwerte oder ein zu wildes Schwanken der Spannungen haben.

Hier gibt es nichts Negatives zu beobachten! Die Spannungen sehen alle sehr sauber und auch recht stabil aus.

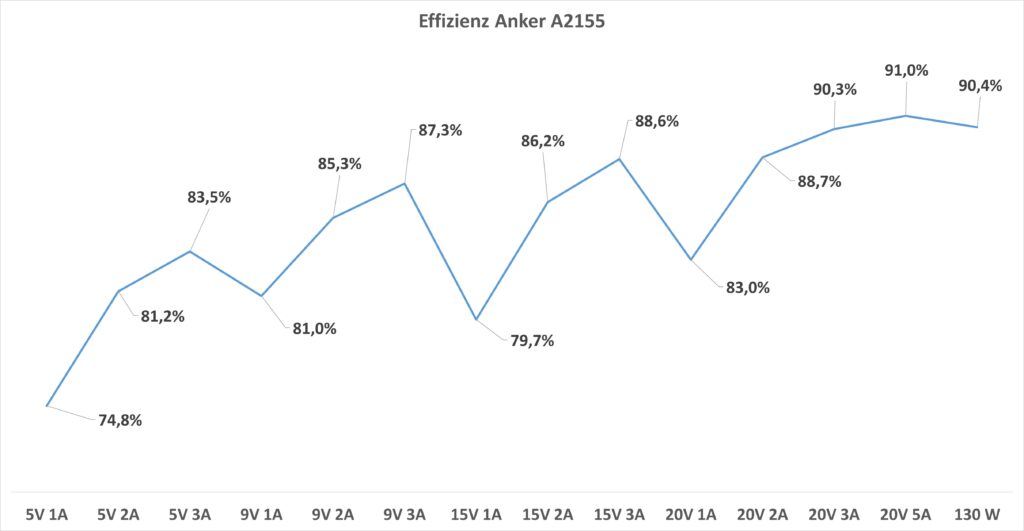

Die Effizienz

Wie steht es um die Effizienz des Anker A2155 Nano Ladegeräts 130 W mit 6 Ports? Also das Verhältnis aus Eingangsleistung vs. Ausgangsleistung.

Im Test schwankte die Effizienz zwischen 74,8 % und 91 %. Dies sind solide bis gute Werte. Die 74,8 % bei sehr niedriger Last könnten etwas besser sein, aber bereits ab 10 W Last steigt die Effizienz deutlich an.

Die maximale Effizienz von 91 % ist gut, bei einem Ladegerät dieser Klasse gibt es hier nichts zu meckern.

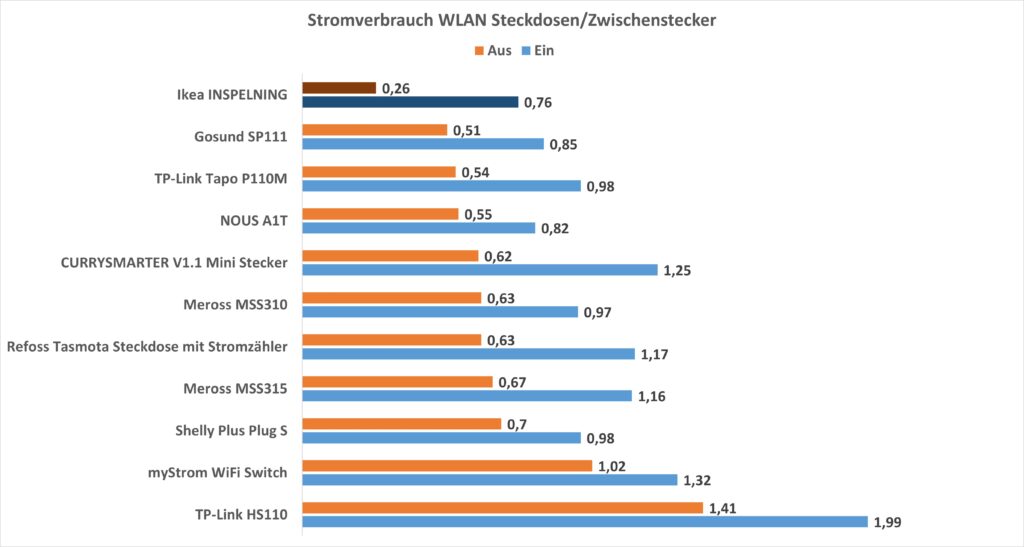

Leerlaufverbrauch

Im Leerlauf benötigte das Ladegerät bei mir im Test ca. 0,24 W, was für ein 130 W 6-Port-Ladegerät nicht zu viel ist, im Gegenteil.

Fazit

Das Anker Nano Ladegerät 130 W mit seinen 6 Ports ist aus meiner Sicht voll zu empfehlen, wenn du ein kompaktes und auch technisch hochwertiges USB-Ladegerät suchst.

Anker hat hier alles richtig gemacht! So haben wir sehr viele Anschlüsse, 4x USB-C und 2x USB-A, was aus meiner Sicht sehr alltagstauglich ist.

Dabei ist das Ladegerät dennoch sehr kompakt, so kompakt, dass es sich sogar als Reiseladegerät anbieten würde. Es kann sogar konstant die vom Hersteller angegebene Leistung ohne Temperatur-Probleme liefern, was nicht selbstverständlich ist.

Mit 130 W bzw. einem 100 W USB-C-Port ist es auch für eine Vielzahl an Geräten gut geeignet. Nicht nur für Smartphones, sondern auch für Notebooks und andere größere Geräte. Pluspunkte gibt es hier auch für die sehr umfangreiche PPS-Unterstützung.

- Extrem kompakter Desktop-Formfaktor (93 x 98 x 19 mm, 318g)

- 6 Anschlüsse: 4x USB-C + 2x USB-A

- Konstante 130W Leistungsabgabe ohne Temperaturprobleme

- Starker Hauptport mit 100W USB-PD

- Umfangreiche PPS-Unterstützung (besonders für Samsung/Google Pixel)

- Gute Effizienz (bis 91%)

- Niedriger Leerlaufverbrauch (0,24W)

- Keine 12V-Spannungsstufe

- USB-C 3/4 ohne PPS-Unterstützung

Kurzum, wir haben hier aus vielerlei Sicht ein Top-Ladegerät! 59 € „Listenpreis“ ist OK, wenn auch nicht günstig! Sagst du beispielsweise, dass du auf den kompakten Formfaktor verzichten kannst, gibt es z.B. mit dem UGREEN 200W 8-Port GaN Ladegerät eine interessante Alternative mit mehr Leistung zum +- gleichen Preis.