So langsam beginnt wieder die Reisezeit, und da wird sich der ein oder andere von euch sicherlich überlegt haben: „Welche Powerbank soll ich mit in den Urlaub nehmen?“

Dies ist auch eine sehr gute Frage, denn im Urlaub ist leichtes Gepäck wichtiger denn je, gerade wenn du vielleicht einen Wanderurlaub machst.

Hier ist also eine Powerbank mit möglichst viel Kapazität bei möglichst kompakten Abmessungen extrem wichtig. Aber welche Powerbank bietet die beste Energiedichte?

Die beste Reise-Powerbank in der 20.000-mAh-Klasse

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Powerbanks in der 20.000-mAh-Klasse. Diese können praktisch ein Smartphone ca. ± 3–4 Mal aufladen.

Hierbei achte ich vor allem auf ein möglichst gutes Verhältnis von Volumen bzw. Gewicht zur echten Kapazität. Sämtliche Powerbanks hier im Artikel hatte ich im Test und habe persönlich die nutzbare Kapazität gemessen.

Folgende Powerbanks schicke ich in den Vergleich:

Hier haben wir 26 Modelle der 20.000-mAh-Klasse, von günstig bis teuer, von 18 W Leistung bis 140 W.

Leicht und klein

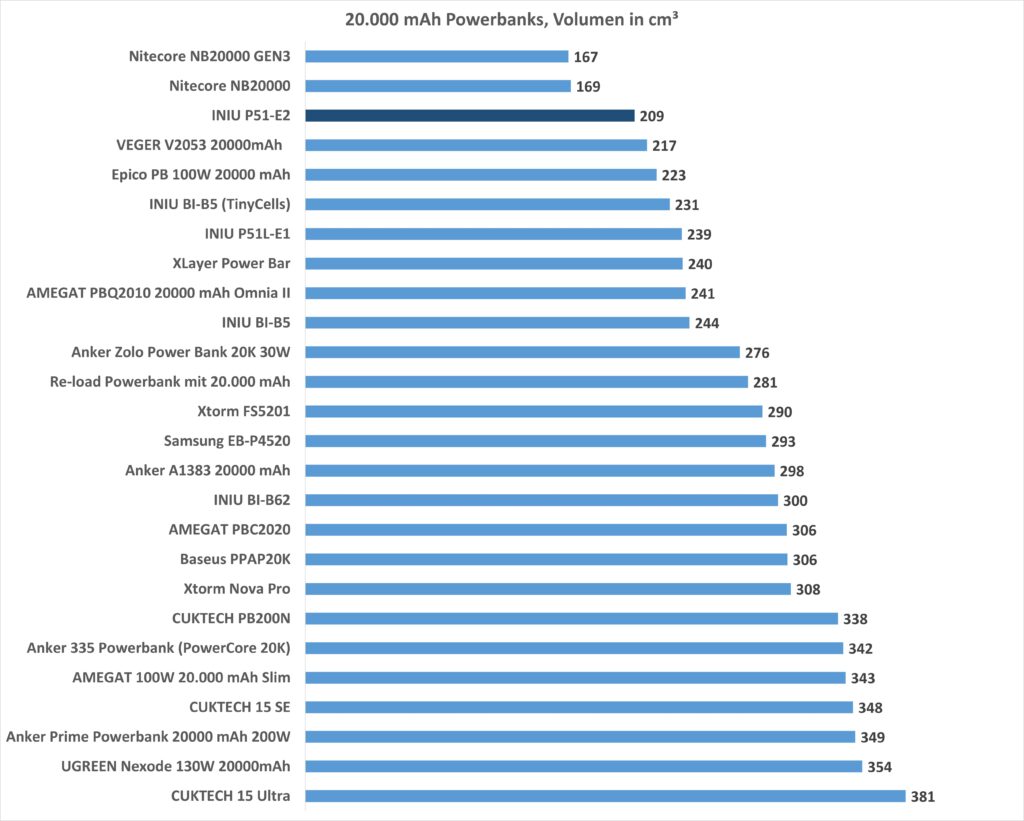

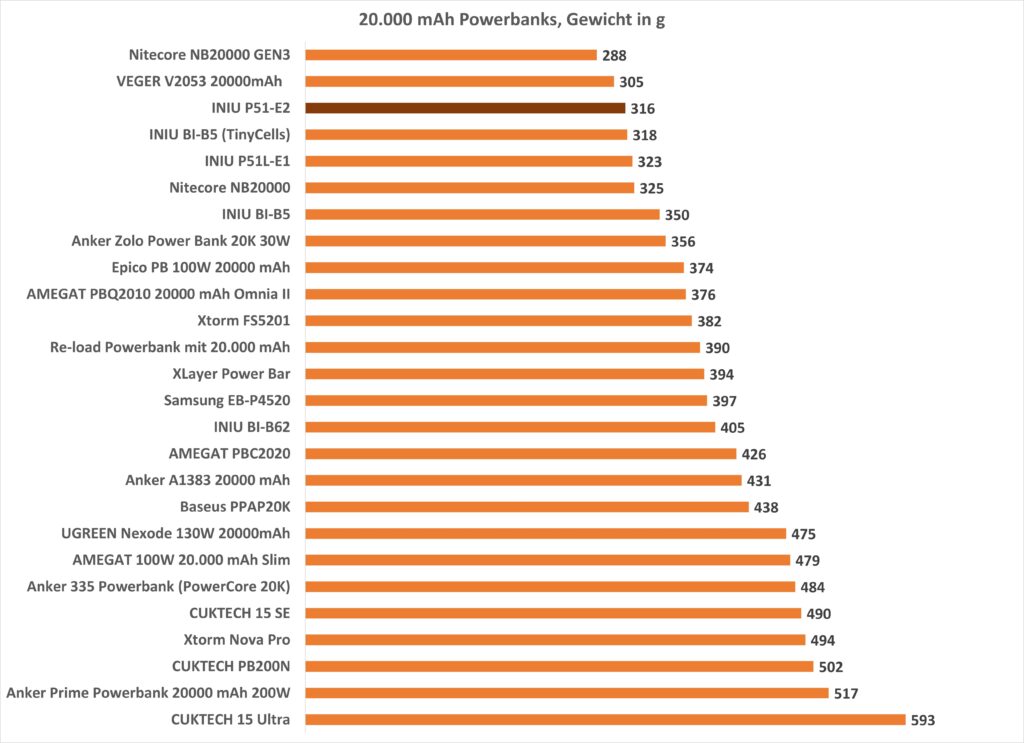

Das Wichtigste bei einer Reise-Powerbank sind sicherlich die Abmessungen und das Gewicht, gerade bei einer Backpack-Tour.

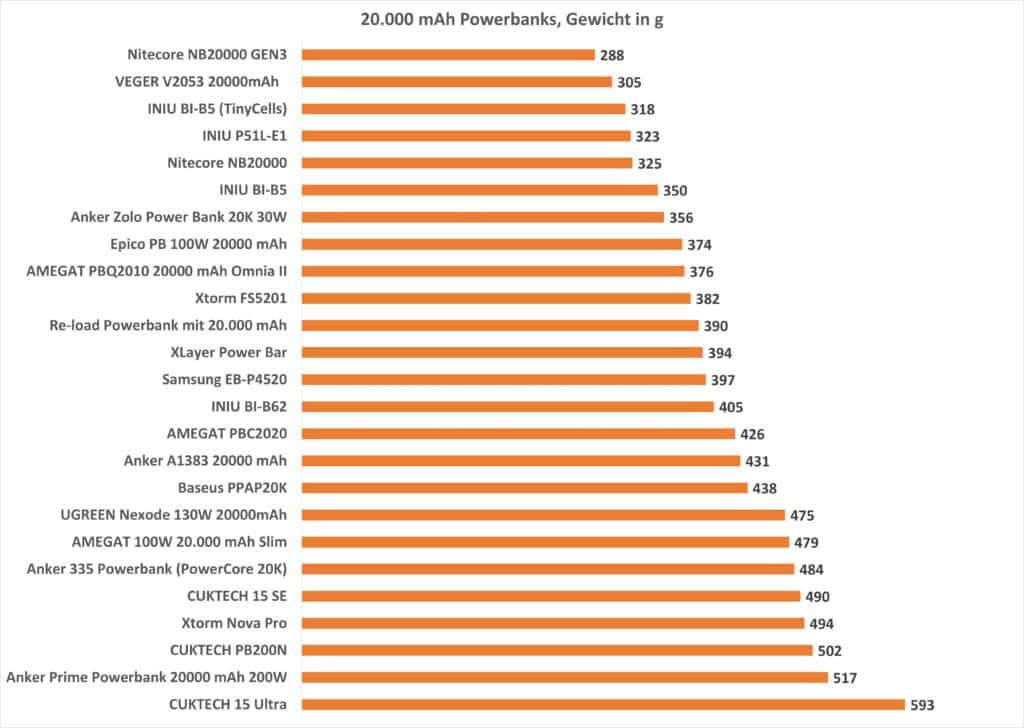

Das Gewicht der hier getesteten Modelle schwankt zwischen 288 g und 593 g. Glaubt man den Herstellern, bieten alle Modelle 20.000 mAh.

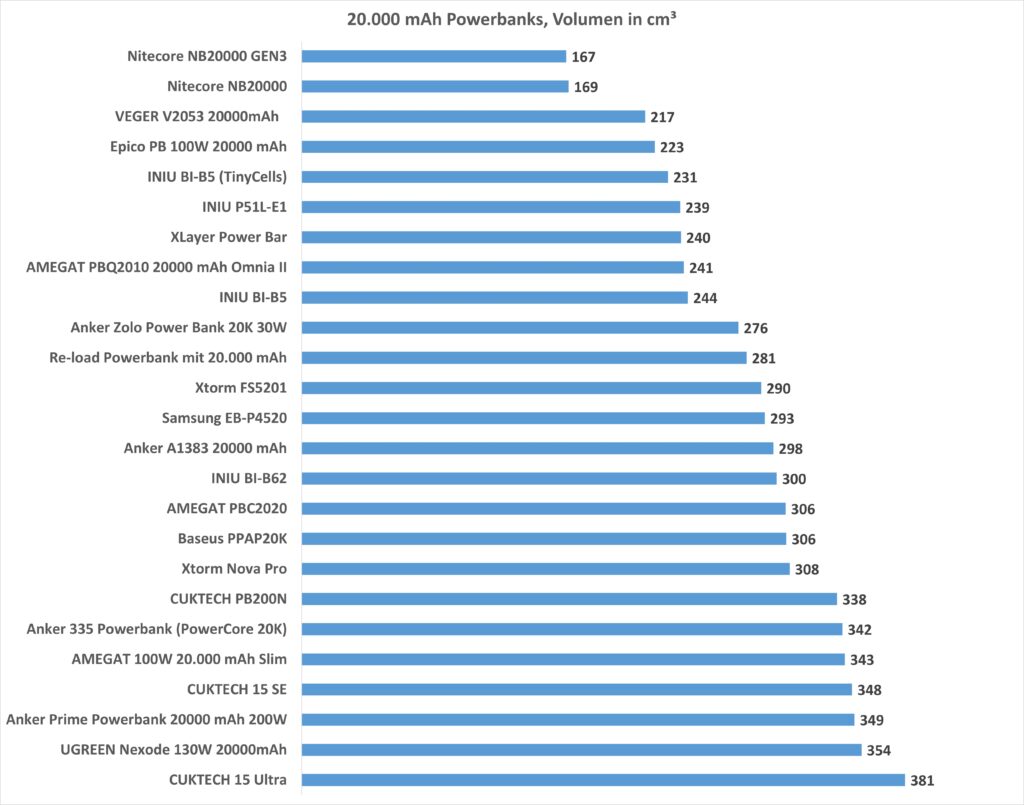

Auch beim Volumen sehen wir deutliche Unterschiede. Aber bei beiden Werten heben sich einige Modelle hervor:

- Nitecore NB20000 GEN3

- VEGER V2053 20000 mAh

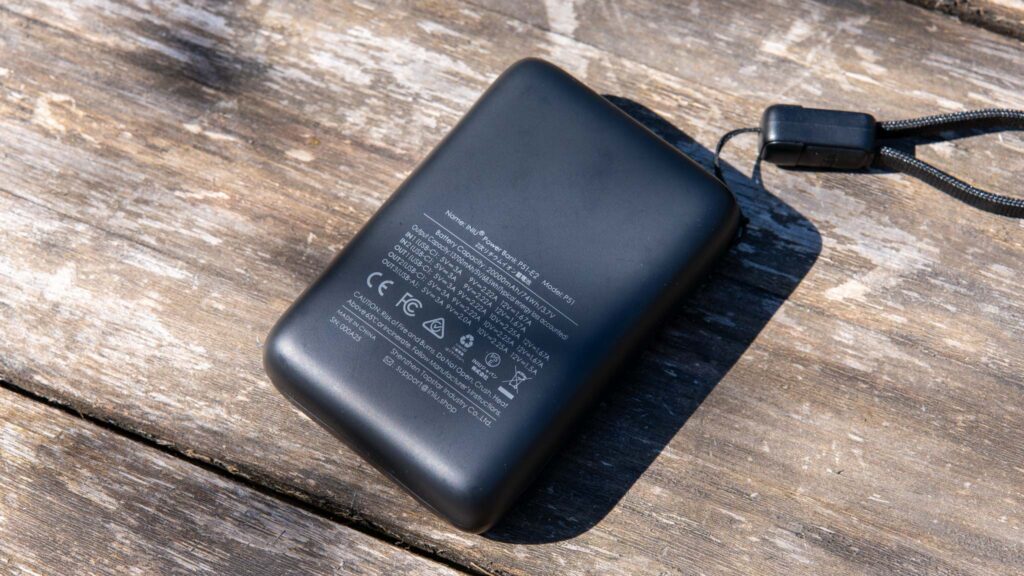

- INIU P51-E2

- INIU BI-B5 (TinyCells)

- INIU P51L-E1

- Nitecore NB20000

- INIU BI-B5

- Anker Zolo Power Bank 20K 30W

- Epico PB 100W 20000 mAh

In den Top 8 finden sich gleich drei Modelle von INIU und zwei von Nitecore. Ansonsten haben wir eine Anker-, Epico- und VEGER-Powerbank.

Wie hoch ist die echte Kapazität?

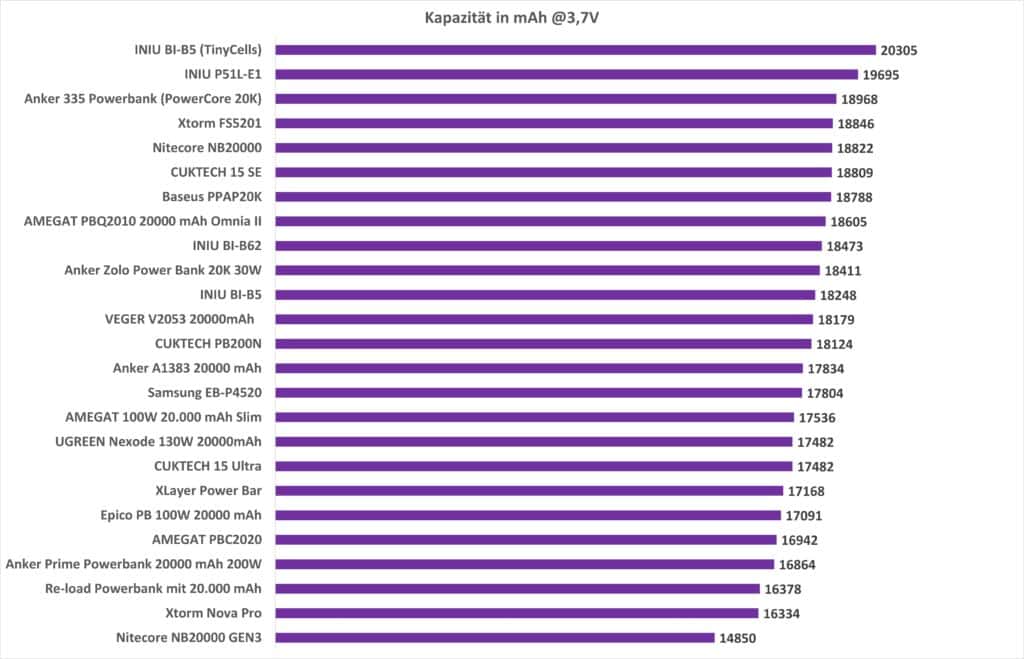

Laut den Herstellern haben alle Powerbanks hier im Vergleich 20.000 mAh. Allerdings weicht die Herstellerangabe immer ein Stück von der Realität ab.

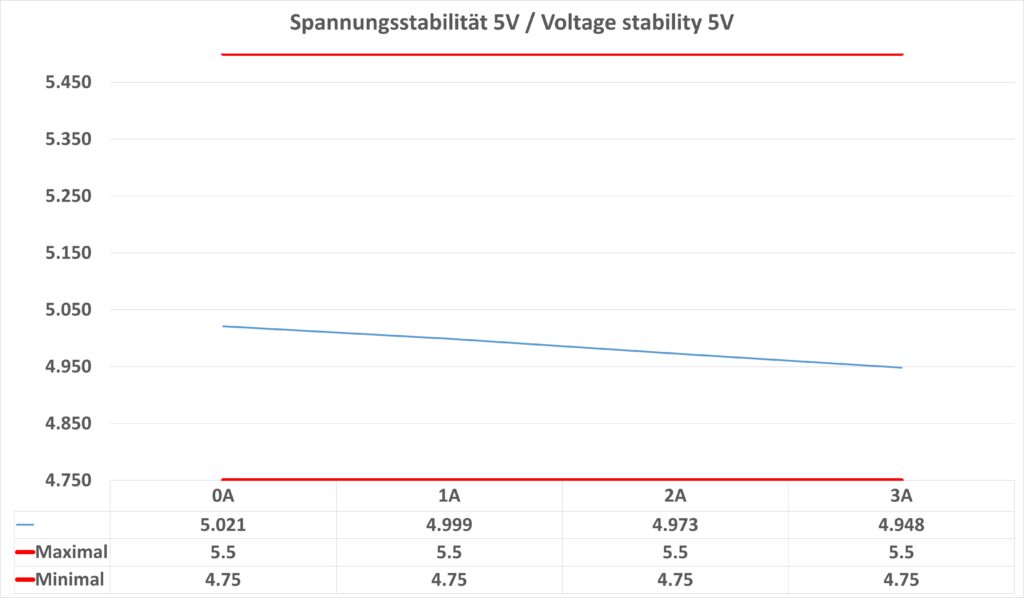

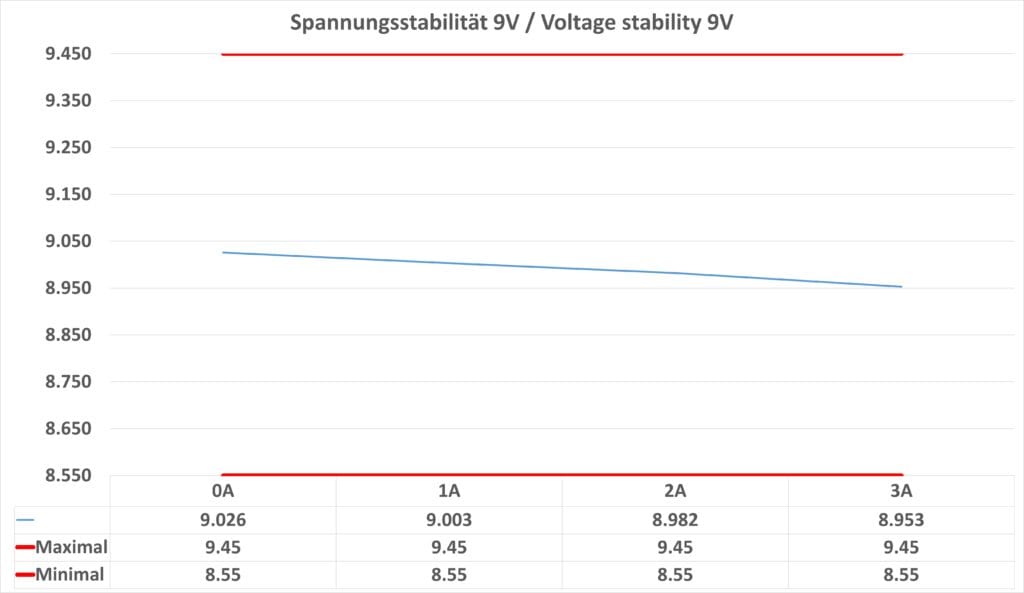

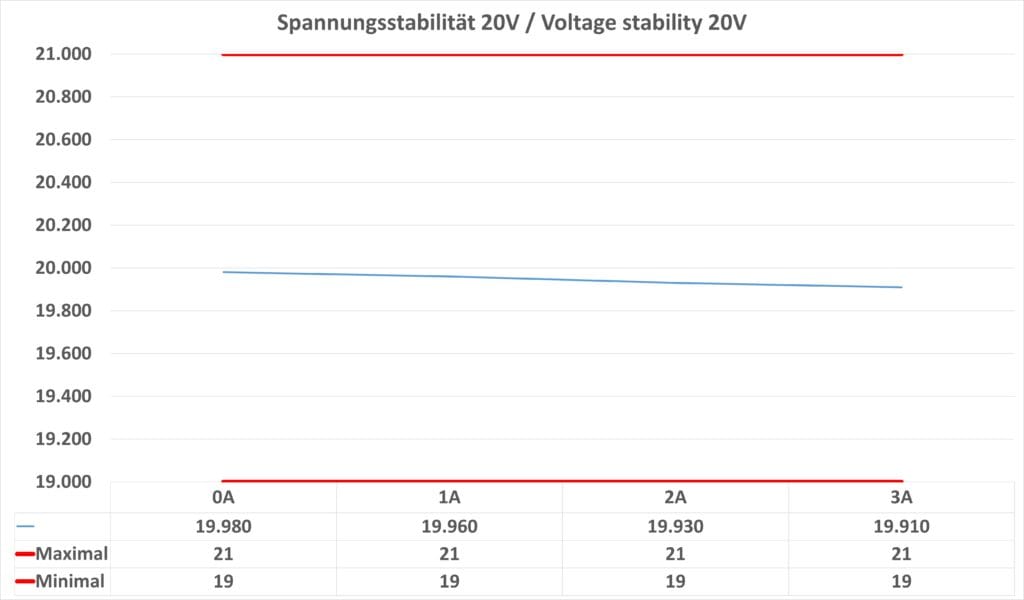

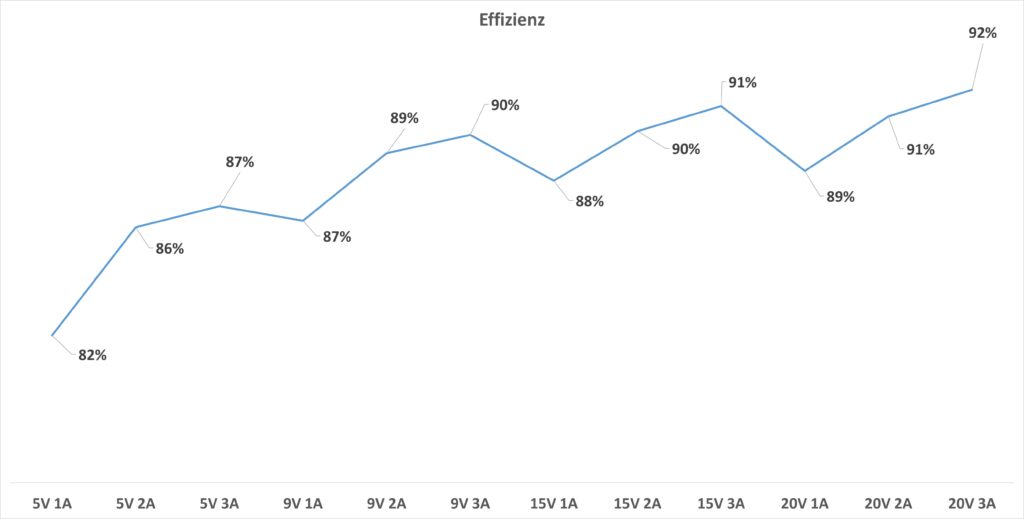

Die Herstellerangabe bezieht sich auf die Kapazität der im Inneren verbauten Akkuzellen. Das Entladen dieser ist aufgrund von Spannungswandlungen nicht zu 100 % effizient.

Entsprechend fällt die echte bzw. nutzbare Kapazität niedriger aus. 80–90 % der Herstellerangabe ist hier ein normaler Wert.

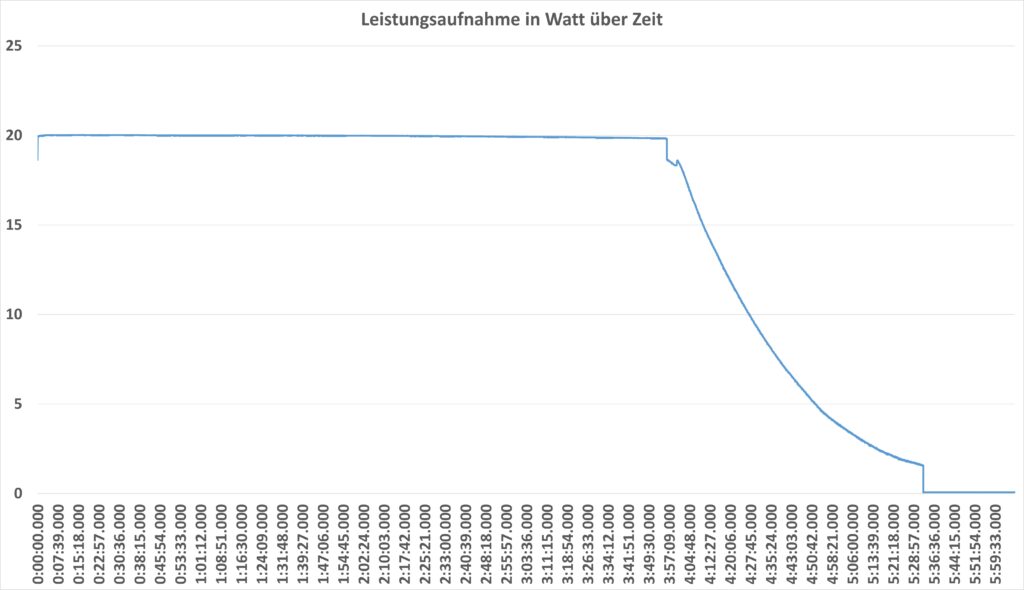

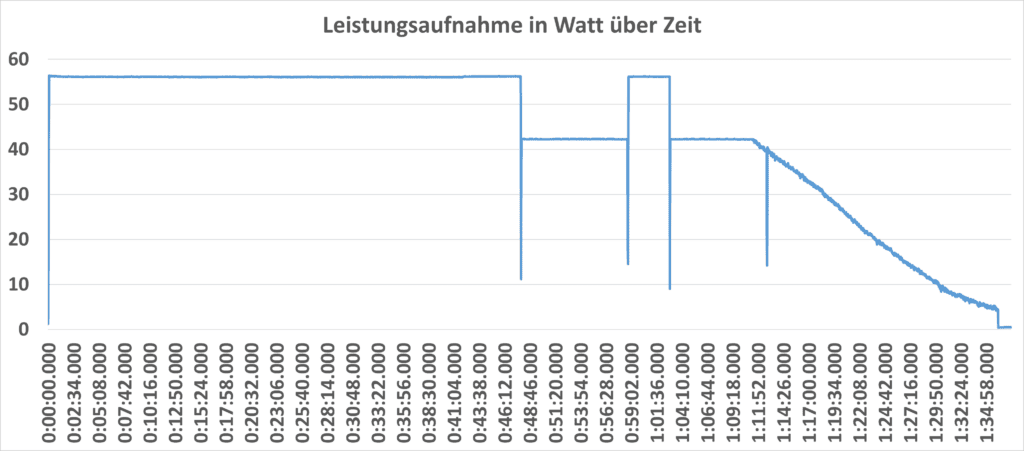

Wie schlagen sich hier die Reise-Powerbanks im Vergleich? In der folgenden Grafik siehst du den „Bestwert“, den ich bei jeder Powerbank ermitteln konnte:

Hier sehen wir, wie schon beim Gewicht, eine große Spanne. Die schlechteste Powerbank, die zugleich auch die leichteste ist, erreicht gerade einmal 14.850 mAh.

Die beste Powerbank schafft hingegen sogar etwas mehr als die Herstellerangabe mit 20.305 mAh (INIU BI-B5 (TinyCells)).

Leider ist die Nitecore NB20000 GEN3 mit 14.850 mAh wirklich das Negativbeispiel. Die nächstschlechteste Powerbank im Vergleich erreicht schon fast 2.000 mAh mehr.

Größe und Gewicht zu Kapazität

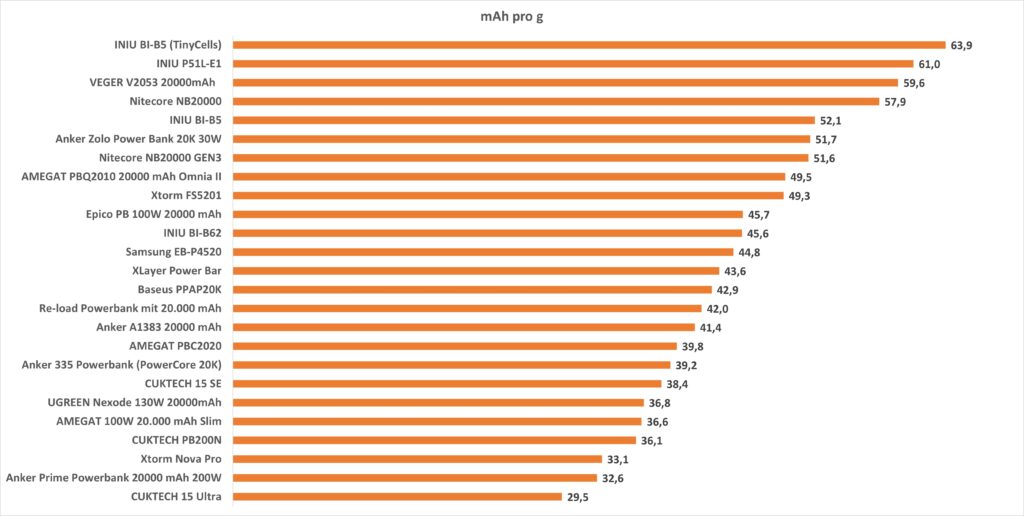

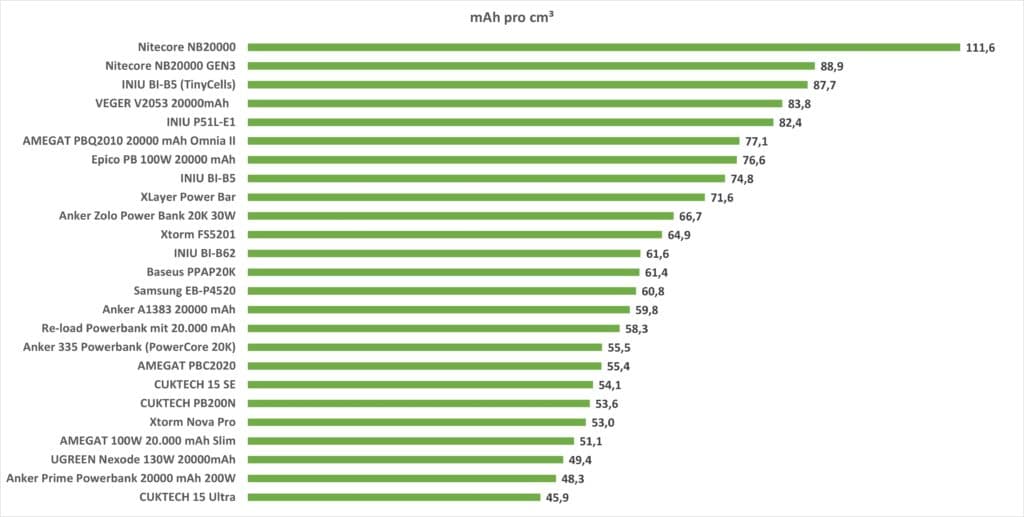

Setzen wir nun einmal die Größe und das Gewicht ins Verhältnis zur gemessenen Kapazität, um zu sehen, welche Powerbank die beste Energiedichte hat und somit die beste „Reise-Powerbank“ ist.

Wir sehen in der Rangfolge einen kleinen Unterschied zwischen den Modellen, je nachdem, ob wir mehr aufs Gewicht oder die Größe achten.

Wenn dir das Gewicht besonders wichtig ist, dann sind die INIU-Modelle besonders spannend:

- INIU BI-B5 (TinyCells)

- INIU P51-E2

- INIU P51L-E1

- VEGER V2053 20000 mAh

- Nitecore NB20000

- INIU BI-B5

- Anker Zolo Power Bank 20K 30W

Achten wir aber mehr auf die Abmessungen, zeigen sich die Nitecore-Powerbanks besonders stark:

- Nitecore NB20000

- INIU P51-E2

- Nitecore NB20000 GEN3

- INIU BI-B5 (TinyCells)

- VEGER V2053 20000 mAh

- INIU P51L-E1

- AMEGAT PBQ2010 20000 mAh Omnia II

Die Nitecore NB20000 GEN3 bietet immer noch das zweitbeste Verhältnis aus Größe zu Kapazität, obwohl die praktische Kapazität eher mäßig war.

Unterm Strich zeigen sich folgende Modelle bei beiden Werten als besonders stark:

- INIU P51-E2

- INIU BI-B5 (TinyCells)

- Nitecore NB20000

- INIU P51L-E1

- VEGER V2053 20000 mAh

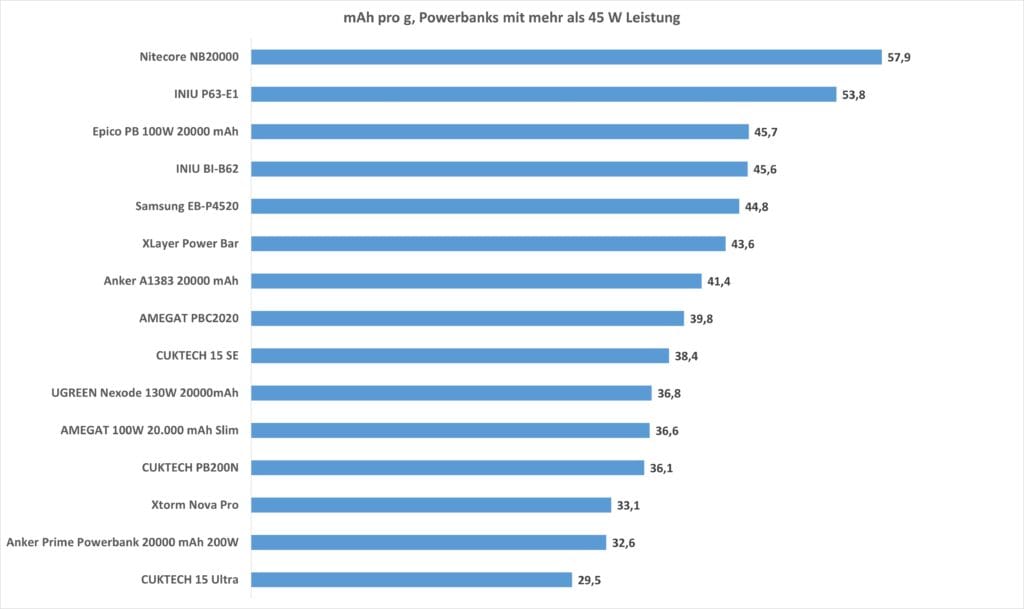

Und für große Geräte?

Unsere Top-Powerbanks haben leider einen kleinen Nachteil: So bieten diese Modelle alle „nur“ eine Leistung von 20 W. Das mag zwar für Smartphones ausreichend sein, aber was, wenn du auf Reisen auch dein Notebook laden möchtest?

Im Folgenden schauen wir uns nur Modelle mit einer Leistung von über 45 W an. 45 W ist so im Allgemeinen das Minimum, was ich als „tauglich“ für Notebooks bezeichnen würde, auch wenn beispielsweise MacBooks durchaus an kleineren 20-W-Powerbanks laden können.

Info: Ich nehme hier auch noch die INIU P63-E1 mit auf. Bei der INIU P63-E1 handelt es sich um eine 25.000 mAh 100 W Powerbank, die für ihre Klasse aber absolut winzig ist.

- Nitecore NB20000

- INIU P63-E1

- Epico PB 100W 20000 mAh

- INIU BI-B62

- Samsung EB-P4520

Suchst du nach einer Reise-Powerbank für dein Notebook, würde ich vermutlich zur INIU P63-E1, Epico PB 100W 20000 mAh oder INIU BI-B62 raten.

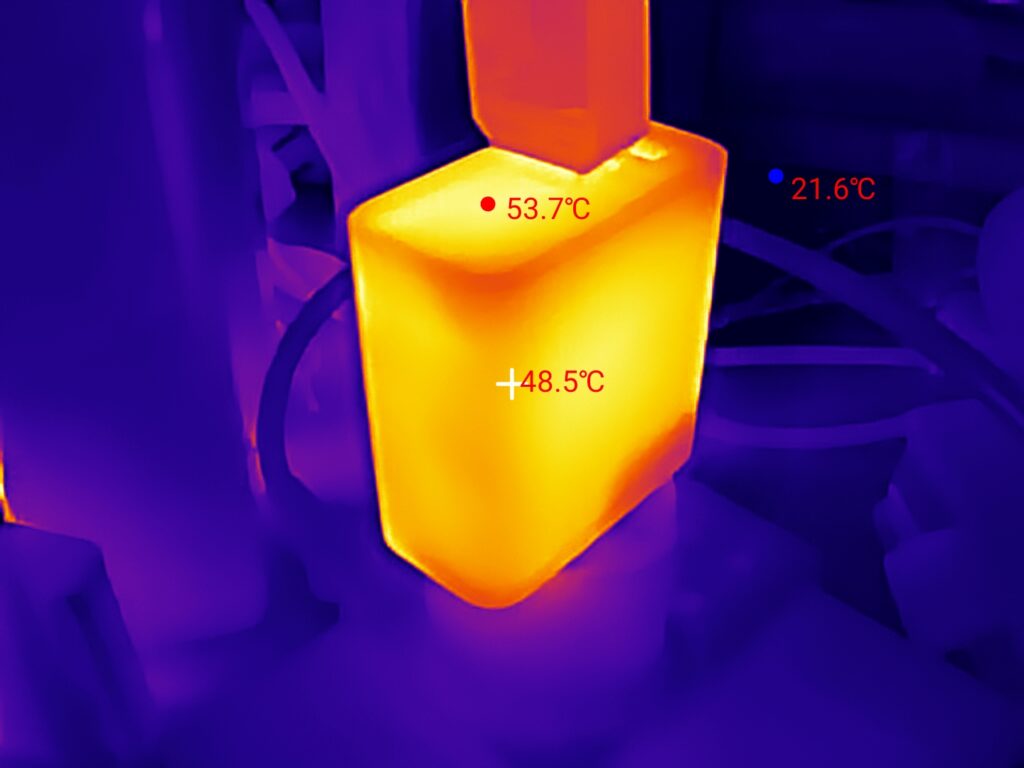

Die Nitecore NB20000 ist natürlich auch eine interessante Option, aber diese ist leider nur noch vereinzelt zu bekommen und leidet auch etwas unter Temperaturproblemen, die zu einer Drosselung unter 45 W führen können.

Fazit: Welche ist die beste Reise-Powerbank?

Welche Powerbank würde ich nun für Reisen in der 20.000-mAh-Klasse empfehlen?

Ich würde vermutlich zur INIU P51-E2 greifen, wenn ich nach einer Reise-Powerbank 2025 suchen würde. Diese ist einfach eine sehr kompakte, leichte und gute „Standard“-Powerbank. Mit 20 W hat diese ausreichend Leistung, um Smartphones flott zu laden und mit ± 30 € ist diese auch preislich fair.

Grundsätzlich ist auch die BI-B5 (TinyCells) interessant, aber diese wurde von INIU mehr oder weniger komplett durch die P51-E2 ersetzt. Ähnliches gilt für die ebenfalls sehr gute Nitecore NB20000, welche aber nur schwer im Handel noch aufzutreiben ist.

Für größere Geräte wie Notebooks empfehle ich diese Modelle:

Diese sind zwar aufgrund der höheren Leistung etwas größer und schwerer, aber für die Kapazität und Leistung immer noch sehr kompakt.